노벨상은 어떤 이들이 받는 걸까. 매년 노벨상 수상자가 발표 되면 신문사들은 앞 다퉈 속보로 수상자와 그의 연구업적을 기사로 낸다. 하지만 사람들은 기사만으로는 무엇을 다룬 연구이며, 어떤 가치가 있는 연구인지 제대로 이해하기 어렵다. 이러한 대중을 위한 강연이 지난 9일, 고등과학원에서 열렸다.

주제는 ‘올해의 노벨상 이야기’. 강연은 저녁 8시에 시작됐다. 참석자들이 마치 클래식 음악회에 온 것처럼 과학을 즐기도록 낮에 하던 대중강좌의 시간을 저녁시간으로 옮겼다. 그 덕분인지 이날 강연은 대중 과학문화강좌라는 취지에 맞게 고등학생과 일반인들도 다수 참석했다.

우주는 빠른 속도로 팽창하고 있었다

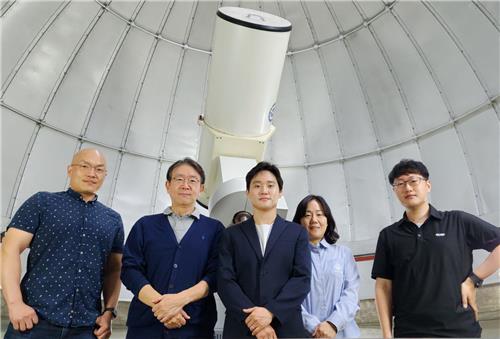

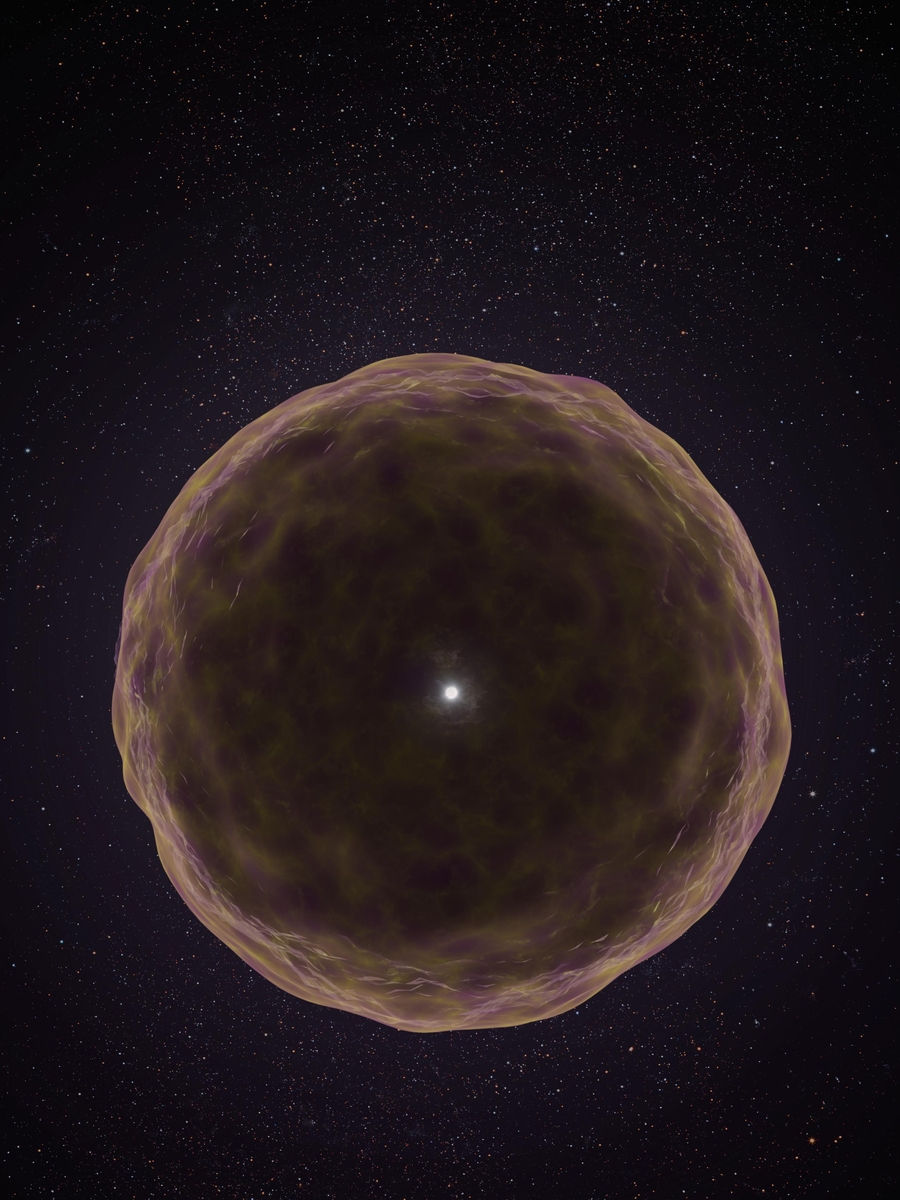

첫 시간으로 고등과학원 물리학부 박창범 교수가 올해 노벨물리학상에 대한 이야기를 들려주었다. 약 140억년 전 빅뱅으로 우주가 점차 팽창하고 있다는 사실은 지난 백 년간의 본격적 우주연구를 통해 이미 정설로 굳어졌다. 그러나 과학자들은 우주의 팽창 속도는 점차 줄어들 것(감속팽창)이라 믿었다. 우주 물질들이 서로를 끌어당기는 중력 때문에 팽창 속도는 줄어들 수밖에 없다고 여겼던 것이다.

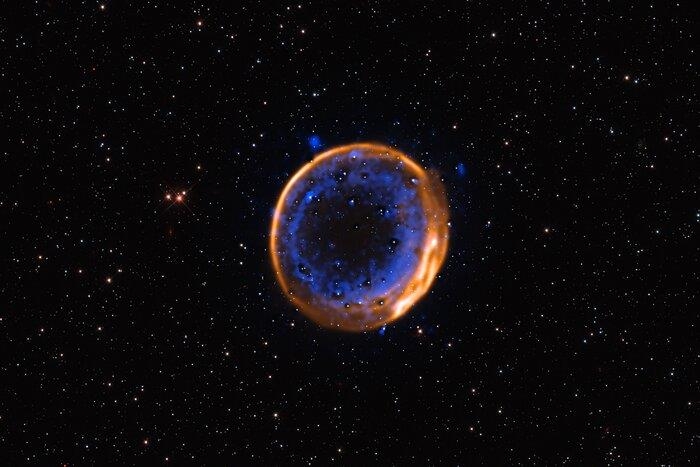

그런데 세 명의 과학자가 이 통념을 뒤집는 연구결과를 낸다. 사울 펄무터(Saul Perlmutter)는 1988년부터 초신성(supernovae)을 관찰한 결과 초신성에서 나오는 빛이 지구에서 점차 빠른 속도로 멀어져가는 것을 알았다. 거의 비슷한 시기에 브라이언 슈미트와 아담 리스 연구팀도 초신성 관찰을 통해 우주가 점차 빠른 속도로 멀어진다는 사실, 즉 가속팽창하는 사실을 알게 된다. 이들은 모두 1998년 연구결과를 발표한다. 이로써 우주가 감속팽창할 거라는 '그릇된 상식'은 완전히 깨졌다.

하지만 아직까지 우주가속팽창의 원인은 밝혀지지 않았다. 별들이 서로 멀어지려면 인력보다 더 큰 척력(밀어내는 힘)이 필요한데 그것이 무엇인지 밝혀지지 않았다. 다만 가설로 암흑에너지로 불리는 어떤 힘이 있거나, 기존 중력법칙이 잘못 되었을 거라는 추측을 할 뿐이다. 과학자들은 이 원인을 밝히면 노벨상을 받을 것이라 예상한다.

비웃음을 샀던 과학자, 노벨상 타다

두 번째 강연은 세종대학교 물리학과 정형채 교수의 순서로 올해 노벨화학상과 관련된 이야기를 들려주었다.

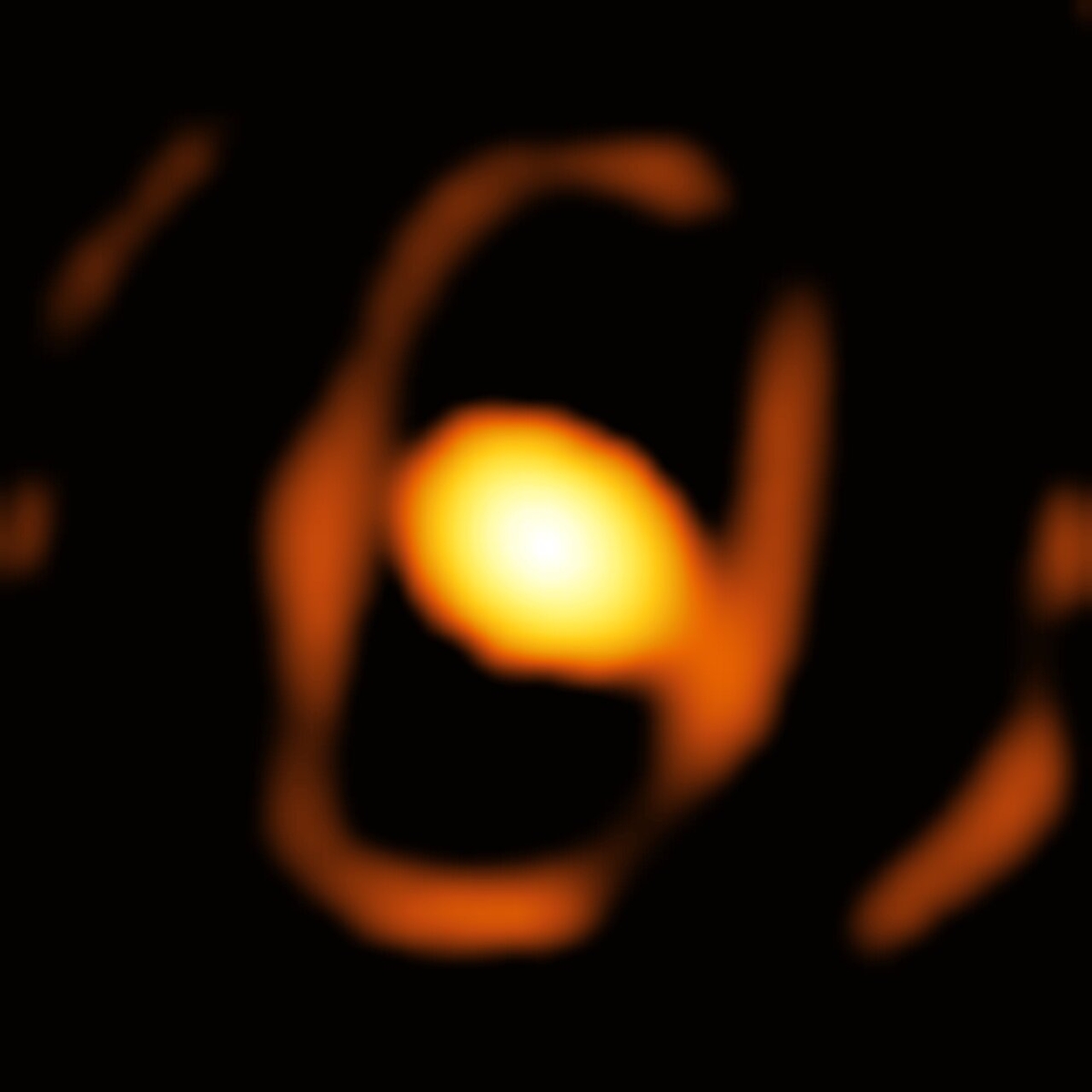

2011년 노벨화학상을 수상한 셰흐트만(Dan Shechtman). 그의 역사적인 발견은 우연히 이루어졌다. 1982년 4월 8일 아침, 테크니온 대학교 교수로 미표준연구소에서 안식년을 보내던 셰흐트만은 비행기 엔진에 쓸 물질을 찾기 위해 알루미늄과 망간의 합금 실험을 했다. 그런데 이 물질의 원자배열이 반복되지 않는 것을 보았다. 당시 과학자들은 모든 고체의 원자 배열은 결정(cristal)안에서 대칭적 패턴으로 반복된다고 알고 있었다.

셰흐트만은 이 놀라운 발견을 연구소 팀장에게 이야기했다. 그러자 팀장은 그에게 결정학 교과서를 던져주며 공부를 다시 하라고 모욕을 주었다. 과학잡지도 그의 논문 게재를 거부했다. 그는 이 주장을 계속하다가 연구소에서 쫓겨나기까지 했다. 하지만 시간이 지나면서 저명 물리학자인 칸이 그의 논문을 인정했고, 그의 논문은 준결정을 발견한지 2년이 지난 84년 마침내 저명한 물리학 잡지 피지컬 리뷰 레터스(PRL)에 게재되었다.

과학자들은 이 논문을 몇 년 동안 믿지 않았다고 한다. 폴링(Linus Carl Pauling)은 셰흐트만의 준결정(quasicrystal) 물질 발견에 대해 1987년에 이렇게 비꼬았다.

“이 세상에 준결정 따위는 없다. 준과학자만 있을 뿐이다(There is no such thing as quasicrystals, only quasi-scientists).”

폴링은 1954년 노벨화학상을 받았고, 1962년 노벨평화상까지 받은 미국의 존경받는 물리화학자다. 폴링의 말은 셰흐트만의 연구에 대한 당시 과학자들의 반응을 대변했다. 하지만 결국은 셰흐트만이 옳았다. 이후 다른 준결정 물질이 발견되었다. 셰흐트만의 발견으로 결정에 대한 기존의 정의와 '그릇된 상식'은 바뀌었다.

정형채 교수는 강연 말미에 이렇게 말했다.

“이 자리에 학생들이 많이 오셨는데 이런 말을 하고 싶어요. 셰흐트만 교수가 그리 좋은 대학을 나온 것도 아니고, 실험실에서 쫓겨나기까지 한 걸 보면 그리 똑똑한 사람도 아니었을 거예요. 그런데 그는 다른 실험 중에 기존 상식을 벗어난 것을 발견했어요. 만일 다른 사람들 같으면 실험 잘못했다고 생각하고 말거나 원래 실험목적이 아니니까 관심을 가지지 않았겠죠. 그는 오히려 이것에 관심을 가지고 연구를 거듭하다 결국 기존 과학자들의 통념을 깬 위대한 발견을 하게 되었어요. 앞으로 연구 목적의 울타리를 벗어난 발견을 하게 되면 울타리만 고집하지 마세요. 울타리를 넘어서 밀고 나가보세요, 셰흐트만처럼.”

- 김수현 객원기자

- writingeye@daum.net

- 저작권자 2011-12-12 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터