사자와 호랑이는 동서양을 막론하고 동물의 왕국 속 제왕이다. 사자에게는 ‘라이온킹’이라는 닉네임이 따라다니고, 산중호걸인 호랑이의 생일날이 되면 각색의 짐승이 모여 들어 축하해준다는 노래가 있을 정도다.

그런데 이렇게 위용을 떨치는 호랑이와 사자도 무성영화에 나올 때면 조금 덜 공포스럽다. ‘종이호랑이’라는 말도 있지 않은가.

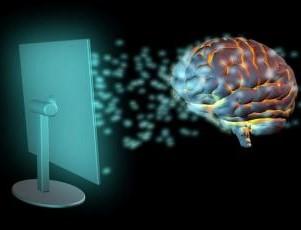

최근 사자와 호랑이가 내는 포효의 위엄은 뇌가 보내는 신경자극이 아니라 성대의 물리적 성질 때문이라는 새로운 연구결과가 나왔다.

유타대학의 국립 음성과 음성언어 센터(NCVS)의 잉고티제 교수는 사자와 호랑이의 으르렁 소리는 어떤 면에서 우는 아기의 커다란 모형이라고 말했다. 둘 다 거친 소리로 관심을 집중시키지만 사람 귀에 거슬리는 울음을 운다.

다만 아기는 높은 주파로 울고 사자와 호랑이는 보다 낮은 주파로 으르렁 거린다. 목적도 다르다. 아기는 도움을 줄 사람을 부르는 반면 사자와 호랑이는 '여기는 내 영역이다. 여기서 모두 나가!'라고 말한다.

이 기사는 11월 2일자 온라인 저널 PLoS ONE과 온라인 과학뉴스 사이트 사이언스데일리에 실렸다.

성대(聲帶)의 구조가 사자후를 만든다?

새로운 연구의 핵심은 호랑이와 사자가 크고 깊은 소리로 으르렁거리는 건 성대(聲帶) 덕분이라는 사실이다. 그들의 성대는 평평한 사각형 모양으로 강하게 늘리고 자르는 힘도 견딜 수 있다. 이것은 사자가 지방으로 무거운 성대를 가지고 있기 때문에 큰 소리로 으르렁거린다는 이론을 반박한다.

대신 지방은 사각형 모양의 성대가 탄력성을 지니게 돕는다. 이와 달리 대부분 다른 종(species)의 성대는 삼각형이다. 또한 지방은 성대를 충격으로부터 보호하기도 하고 손상되었을 때는 치료물질을 제공하기도 한다고 연구자들은 말한다.

연구자들은 호랑이들이 거대한 성대를 가졌기 때문에 낮은 기본주파수에서 으르렁거린다는 이전의 가정들을 고치려고 애쓰는 중이다. NCVS에서 함께 연구하는 유타대학의 토비어스 리데 교수도 그 중 한 사람이다.

“호랑이가 큰 성대를 가진 것은 사실이다. 그러나 성대의 모양과 물체에 힘을 가했을 때 액체로서의 성질과 고체로서의 성질이 동시에 나타나는 현상인 점탄성이 으르렁 소리를 더욱 크고 깊게 만든다”고 리데는 말했다.

신축성과 전단(剪斷)에 대한 성대의 저항력 측정은 연구자들이 호랑이와 사자가 으르렁거릴 때 기본주파수 범위가 어떠한지를 정확히 예측하게 해 주었다. 그리고 으르렁 소리를 만들어내기 위한 폐의 압력도 예상할 수 있게 만들었다. 티제와 리데는 아이오와 대학의 커뮤니케이션 과학교수 사라 클레먹 등과 함께 연구했다.

'어흥'으로 듣고 '포효'라고 말한다

새로운 연구는 후두 속에 있는 성대를 분석하였다. 이 연구에 이용된 성대는 오마하의 헨리둘리 동물원에서 질병 때문에 인도적 이유로 안락사 시킨 각각 세 마리의 사자와 호랑이에게서 얻었다.

이번 연구는 성대 조직세포에 대한 조사를 포함했다. 이것은 엘라스틴, 콜라겐, 히알루로난으로 알려진 윤활유와 지방으로 이루어진 부드러운 결합조직이다.

이 연구는 지방이 대형 고양이과 동물들에서 성대의 인대 속 깊은 곳에 있다는 것을 보여주고 있다. 지방은 평평하고 네모난 성대의 신축성을 돕는다. “그 모양은 조직세포가 지나가는 공기의 흐름에 더 쉽게 반응하도록 만든다”며, 리데는 더 작은 폐압력에서도 큰 으르렁 소리를 만들어낼 수 있다고 설명했다.

그들은 10에서 430Hz에 이르는 주파수를 만들어 냈다. 이것은 사자의 으르렁 주파수 40~200Hz와 호랑이의 83~246Hz에 일치했다. 사람의 경우 남자는 100~200Hz, 여자는 좀 더 높은 200~250 Hz로 말한다. 그러나 사자나 호랑이의 소리가 훨씬 큰 이유는 이들은 보다 효율적으로 폐의 압력을 음향에너지로 바꾸기 때문이다.

이것은 으르렁거릴 때 사자와 호랑이의 주파수는 성대의 부피나 무게가 아니라 역학적 성질이 작용한다는 것을 이해하게 해준다. 결국 엘크(말코손바닥사슴)는 대형 고양이과 동물들과 비슷한 크기의 성대를 가졌지만 낮은 포효가 아니라 높은 음조의 나팔소리를 낸다고 티제는 설명했다.

“이것은 발성의 주파수는 뇌에서 보내는 신경자극이 아니라 성대의 역학적 성질로 설명되는 것에 대한 확증이다”라고 그는 덧붙였다.

이번 연구를 통해 성대의 구조가 목소리 생산에 기여 하는 바를 밝혔으므로 의사들이 성대를 재건하는데 도움이 될 것이라 연구자들은 기대했다. 이 연구는 미국국립보건원과 미국국립과학재단의 지원을 받았다.

- 고연화 객원기자

- twikee@hanmail.net

- 저작권자 2011-11-22 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터