현재까지 인류가 발견한 외계행성은 무려 4200개가 넘는다. 그러나 대부분 간접 관측을 통해 존재한다는 사실만 확인된 것이고, 실제로 이미지를 촬영할 수 있었던 행성은 고작 20여 개에 불과하다. 모성의 밝기에 비해 매우 작고 희미해서 직접 관측은 거의 불가능하기 때문이다.

기존의 망원경 기술로도 외계행성을 직접 관측하는 것이 가능한 예외적인 상황이 있다. 아직 덜 식어서 적외선을 방출하는 젊은 행성이 모성으로부터 멀리 떨어져 공전하는 경우다. 그중에서 갓 태어난 외계행성을 관찰하면 행성의 생성 원리를 연구할 수 있다.

지난 18일 미국 천문학자들은 약 370광년 떨어진 ‘PDS 70’ 행성계에서 생성된 지 얼마 안 된 2개의 행성을 기존보다 높은 해상도로 촬영한 사진을 공개했다. 이어 20일에는 유럽 천문학자들이 약 530광년 거리의 ‘마차부자리 AB(AB Aurigae)’에서 행성이 탄생하는 모습을 관측했다고 발표했다. 비슷한 발견이 거의 동시에 이뤄진 셈이다.

미국 연구팀, 원시행성을 더 선명하게 촬영

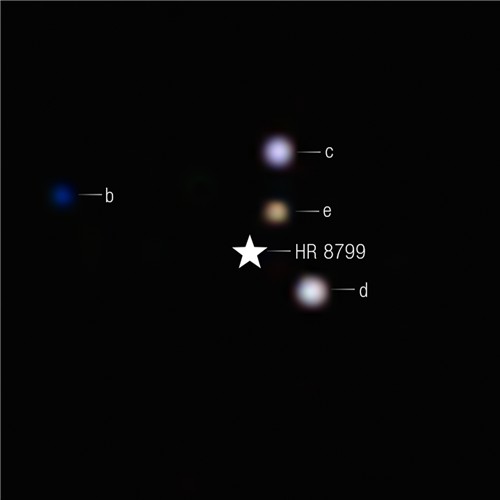

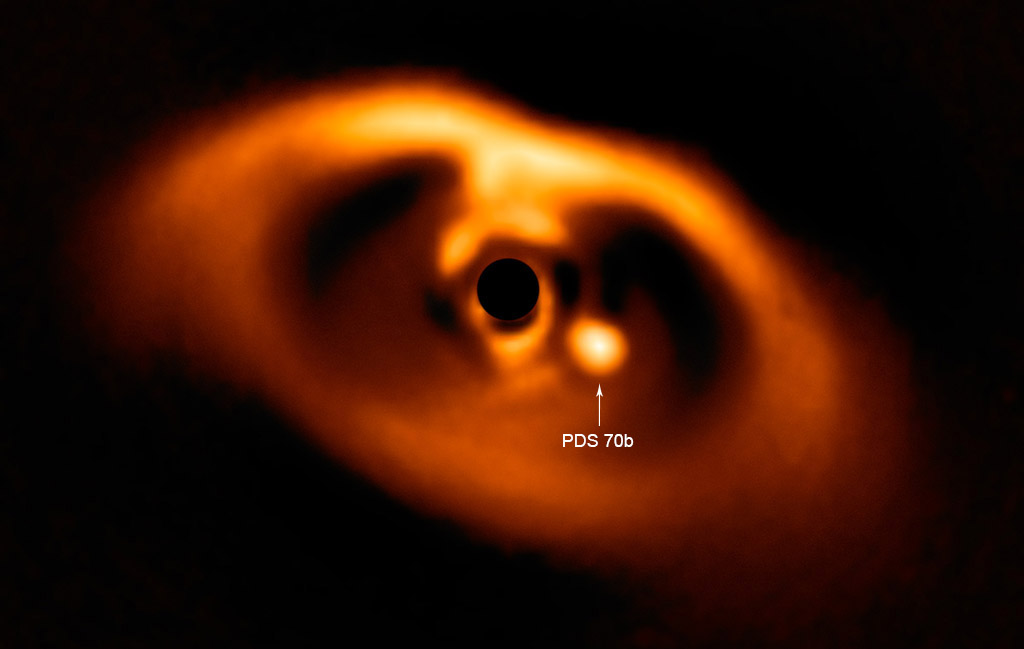

PDS 70은 약 1000만 년 전에 형성된 전(前)주계열성이다. 초기 항성이라서 행성이 만들어질 수 있는 원시행성계원반(protoplanetary disk)을 지녔고, PDS 70b와 PDS 70c라는 2개의 원시행성(protoplanet)이 존재한다. 특히 2018년 유럽남방천문대(ESO)의 ‘초거대망원경(VLT)’에 포착된 PDS 70b 이미지는 최초로 원시행성을 직접 확인한 쾌거였다.

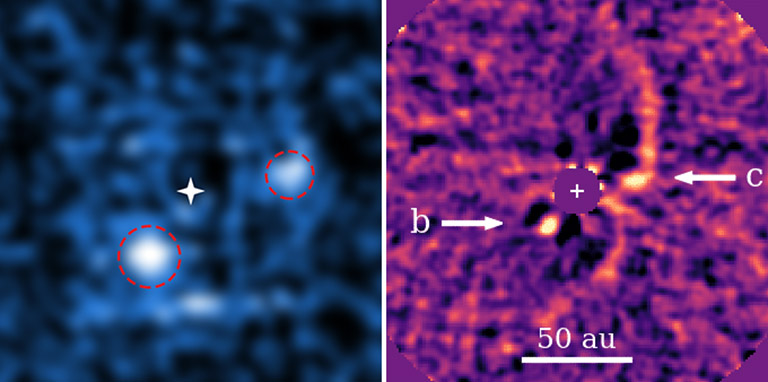

PDS 70은 생성 단계의 행성을 관찰할 수 있어서 주목받는 천체다. 2019년에는 또다시 VLT로 두 번째 원시행성인 PDS 70c를 희미하게나마 직접 확인할 수 있었다. 당시 국제 연구팀은 VLT에 설치된 코로나그래프 관측 장비인 ‘스피어(SPHERE)’를 사용했다. 이 장치는 가시광선과 근적외선 대역에서 작동하며, 직접 영상뿐만 아니라 탁월한 분광 및 편광 능력을 지녀서 효과적으로 외계행성을 관측하는 것이 가능하다.

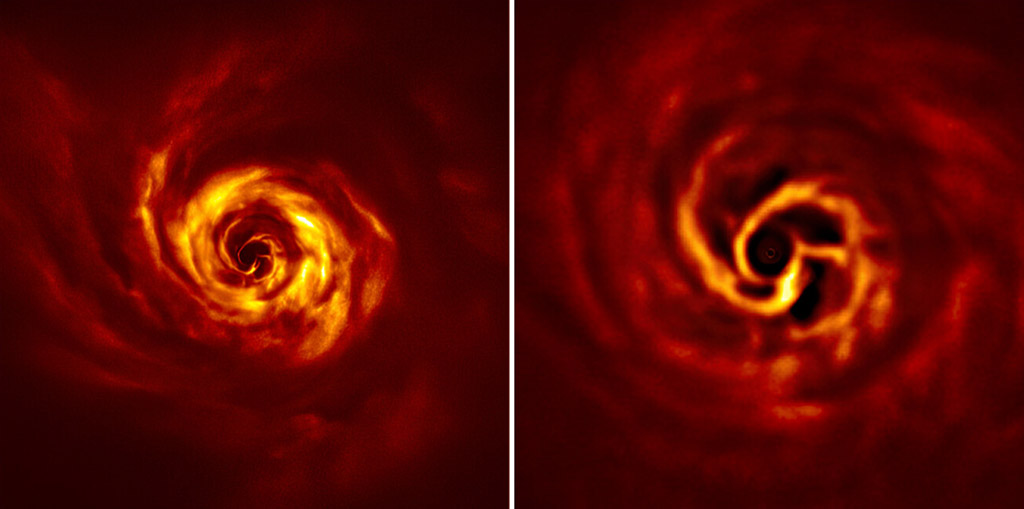

지난 18일 캘리포니아 공과대학의 제이슨 왕(Jason Wang) 박사가 이끄는 연구팀은 미국 천문학회의 ‘천문학 저널’을 통해 더 선명한 PDS 70b와 PDS 70c 이미지를 공개했다. 하와이에 있는 WM 켁 천문대의 망원경이 근적외선 대역에서 촬영한 사진에는 원시행성계원반에서 성장하고 있는 2개의 행성이 또렷하게 포착되었다.

왕 박사는 이번 관측을 통해 PDS 70b의 질량은 목성의 2~4배, PDS 70c는 목성의 1~3배 정도라는 사실을 밝혀냈다. 새로운 행성계 형성 모델을 적용한 결과, 2개의 외계행성은 평균적으로 1년마다 지구를 도는 달의 0.3~2% 정도에 해당하는 질량을 얻어서 성장해 온 것으로 추정된다.

유럽 연구팀, 행성 탄생의 징후 포착

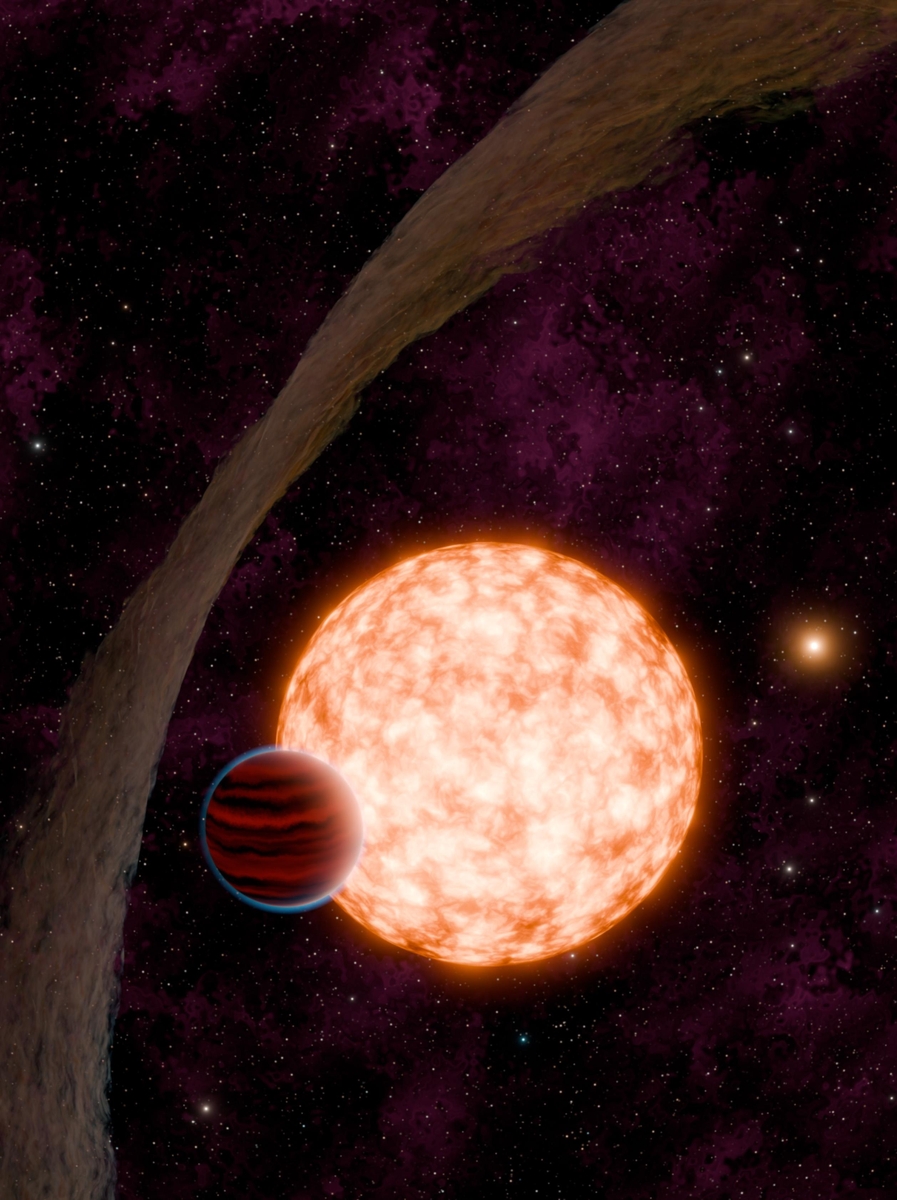

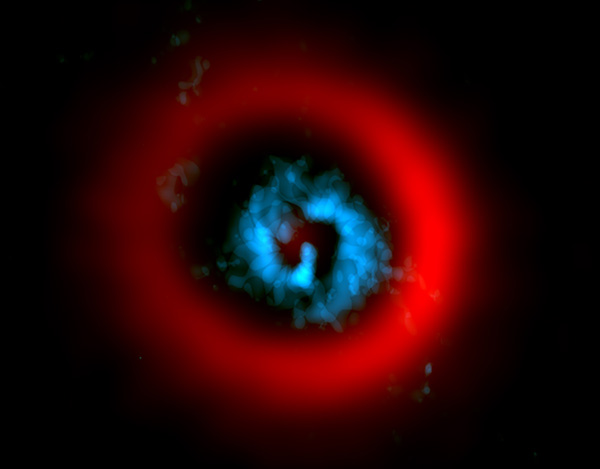

미국 연구팀이 PDS 70 관측 결과를 발표하고 이틀 뒤인 지난 20일, 파리 천문대의 안토니 보칼레티(Anthony Boccaletti) 박사가 이끄는 연구팀은 약 600만 년 전에 형성된 원시행성계인 AB Aurigae에서 행성 탄생의 징후를 포착했다고 발표했다. 이 연구는 ‘천문학 및 천체물리학(Astronomy & Astrophysics)’ 저널에 소개됐다.

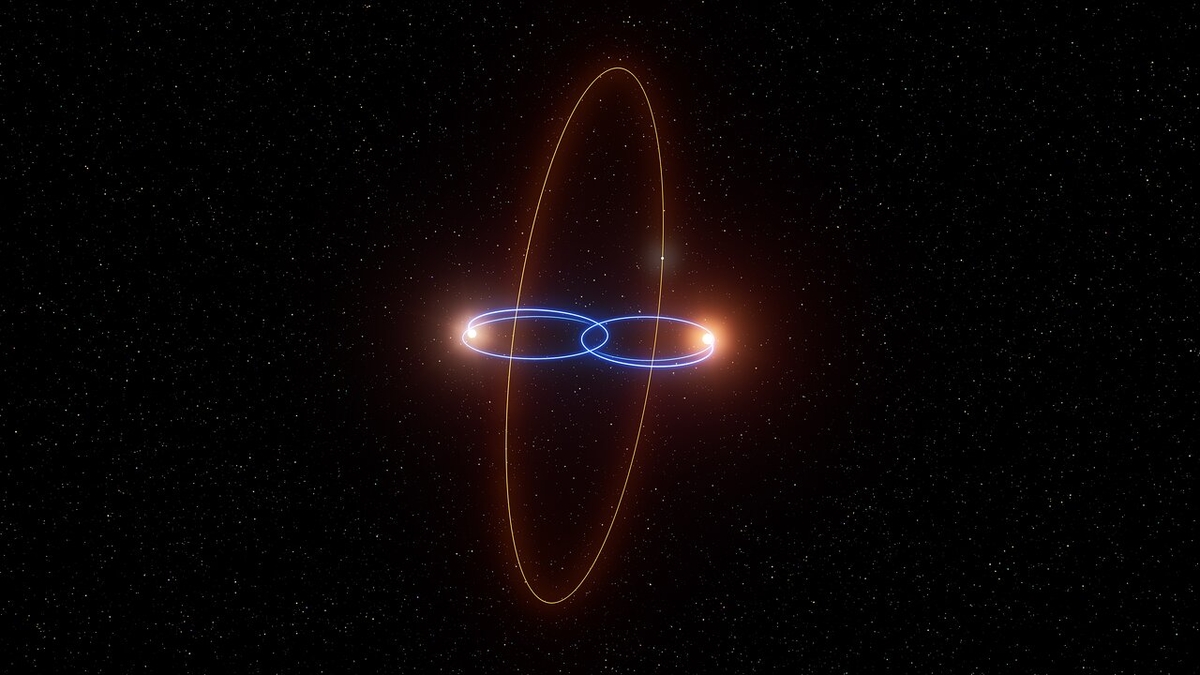

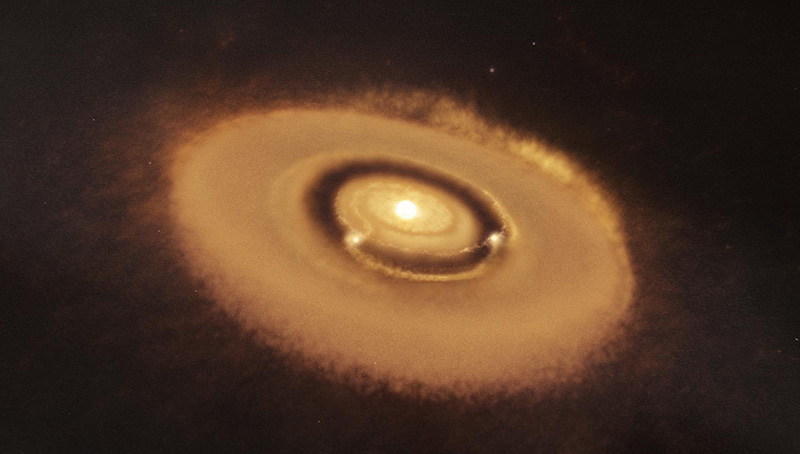

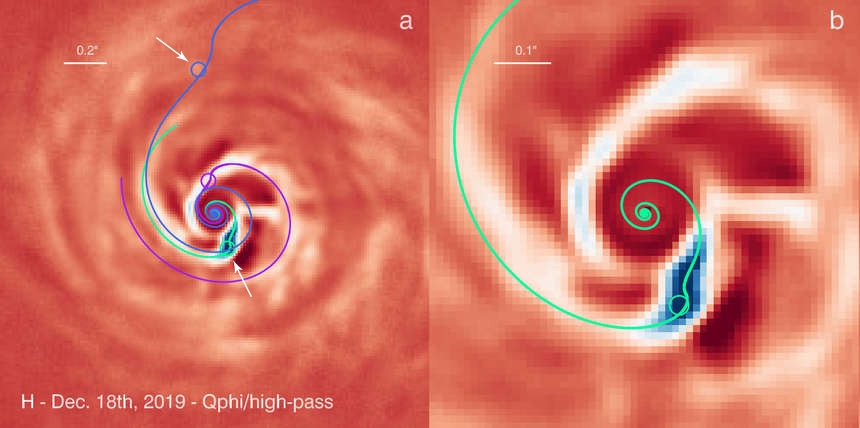

마차부자리의 AB Aurigae는 PDS 70과 마찬가지로 항성 주변에 먼지와 가스로 가득 찬 원시행성계원반이 존재해서 학계의 관심을 끌고 있는 어린 별이다. 2017년 천문학자들은 ALMA 전파망원경 어레이를 사용하여 별 주변의 원반 안쪽에서 나선팔을 찾아낸 바 있다.

행성계 형성 모델에 따르면, 원시행성계원반의 안쪽과 바깥쪽으로 향하는 복수의 나선팔이 만나는 지점에서 행성이 생성될 수 있다. 또한, 원반에서 나오는 가스와 먼지들이 달라붙어 행성이 성장하도록 돕는다. 보칼레티 연구팀은 VLT를 사용해서 AB Aurigae에 2개의 나선팔이 존재한다는 사실을 확인했고, 서로 연결된 모습까지 관측했다.

보칼레티 박사는 “행성이 생성되는 순간을 실제로 포착하기 위해서는 아주 어린 행성계를 관찰해야 한다”라고 밝혔다. 하지만 지금까지 천문학자들은 이를 확인할 수 있는 선명한 사진을 얻지 못했다. 이번에 포착된 이미지가 앞으로 행성 생성 과정에 관한 이해를 넓혀주리라 기대되는 이유다.

외계행성 발견 경쟁 치열해져

이번 발견 중에 어느 쪽이 더 행성 탄생의 진짜 모습에 가깝다고 단정 짓기는 어렵다. 원시행성계에서 가스와 먼지가 뭉쳐 행성이 생성되기 시작했다고 여겨지는 Ab Aurigae인지, 아니면 거의 확실하게 행성이 존재하는 PDS 70이라고 정할지 따져봐야 한다.

그러나 외계행성에 관한 연구가 활기를 띠면서 경쟁이 치열해지고 있다. 몇 년 안에 차세대 초거대망원경들이 속속 완공되면 더 놀라운 발견이 우리를 기다리고 있을 것이다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2020-05-28 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터