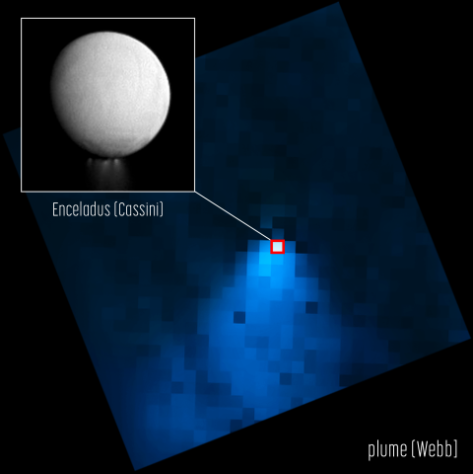

우주에서 원시적인 생명체의 탄생은 비교적 흔한 사건일지 모른다. 태양계만 하더라도 유로파와 엔셀라두스의 지하에 바다가 존재하고, 타이탄에는 메탄이 강과 호수를 이루고 있다. 그런 천체에 생명체가 존재한다면 조성 성분은 지구 생명체와 다를 가능성이 크다.

만약 외계 미생물이 지구 생물과 접촉하면 어떻게 될까. 지난 17일 ‘미생물(microorganisms)’ 저널을 통해 발표된 연구에 따르면, 운석에서 발견된 외계 아미노산에 포유류의 면역 체계가 제대로 반응하지 못한다는 결과가 나왔다.

아미노산은 생물을 이루는 주성분인 단백질의 기본 구성단위 물질이다. 현재까지 수백 개의 자연 발생 아미노산이 알려졌지만, 그중에서 단백질을 구성하는 아미노산은 고작 22개에 불과하다.

영국 엑서터 대학의 ‘MRC 의학 미생물센터’가 중심이 된 국제 연구팀은 운석에서 흔히 발견되는 희귀 아미노산을 포함한 펩타이드(아미노산 결합체)에 포유류의 면역 체계가 어떻게 반응하는지 조사했다. 실험에 사용된 아미노산은 ‘이소발린(isovaline)’과 ‘α-아미노이소부티르산(α-aminoisobutyric acid)’이다. 이 두 가지 성분은 지구상에 자연적으로 존재하지 않거나, 매우 희귀해서 단백질을 구성하는 요소가 아니다.

면역 세포 반응이 크게 저하

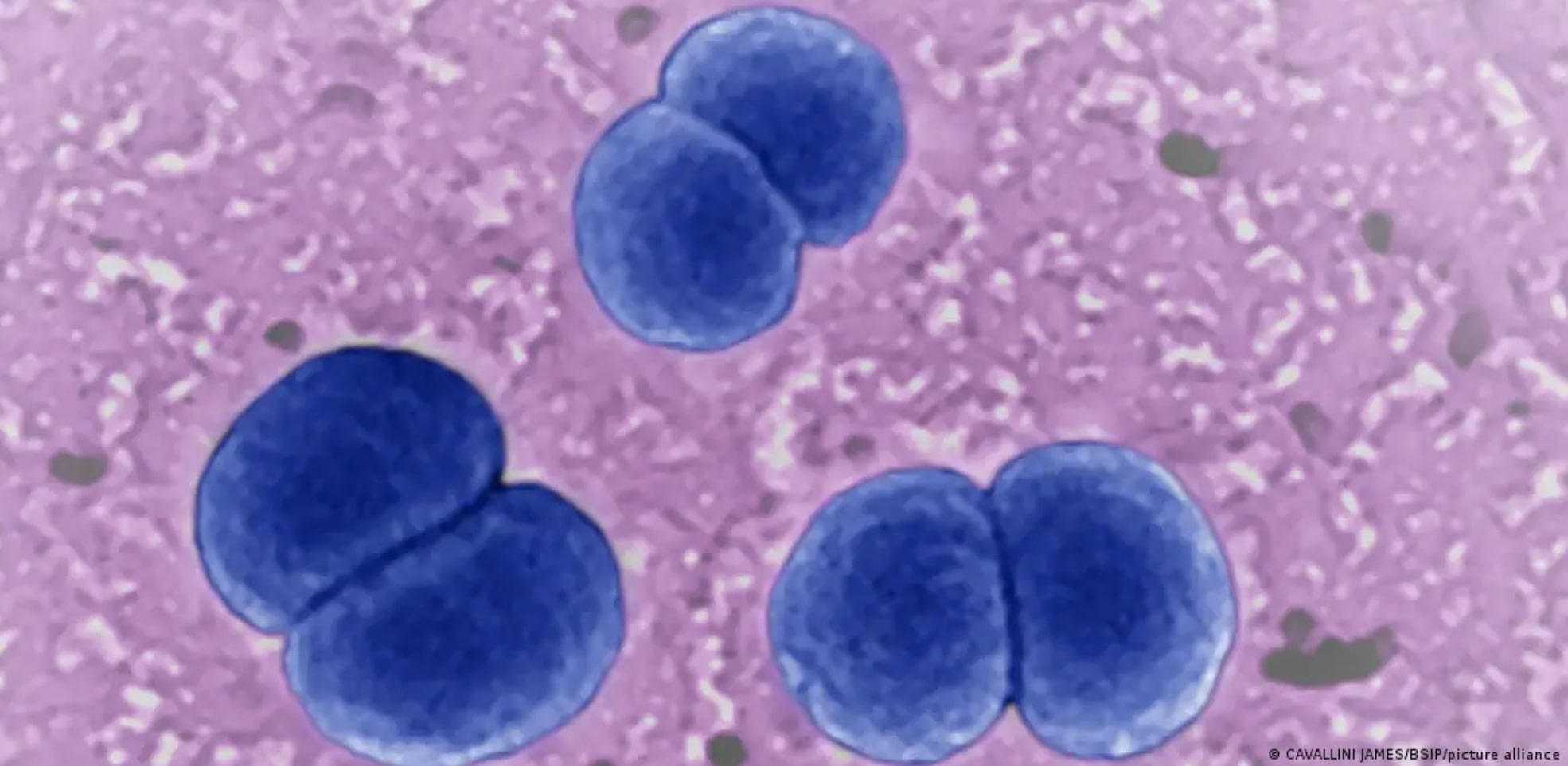

척추동물은 ‘적응 면역’이라는 독특한 면역 체계를 가지고 있다. T세포는 한 번 침입했던 병원균을 기억하고, 다시 침입하면 항원으로 인식하여 B세포에 해당 항체를 만들도록 지시한다. 그러나 외계 미생물을 가정한 화합물에는 T세포가 제대로 반응하지 않는 것으로 나타났다.

이번 연구는 사람과 비슷한 면역 체계를 가진 생쥐를 이용했다. 실험에서 T세포의 면역 반응 효율성은 15~61%로, 지구에서 흔히 볼 수 있는 아미노산으로 만들어진 펩타이드에 노출된 경우의 82~91%에 비해 현저히 낮았다.

엑서터 대학의 닐 고우(Neil Gow) 미생물학과 부학장은 “지구 외 천체에서 회수한 미생물에 우연히 노출되면 어떻게 될까 궁금했다. 몇 가지 아주 특이한 유기 재료가 우주에 존재하며, 외계 미생물의 세포를 구성하는 데 사용될지도 모른다”라면서 “이 실험은 가상의 사건을 다룬 것으로, 인간의 면역 체계가 지구에 없는 아미노산으로 만들어진 단백질을 감지할 수 있는지 조사했다”라고 연구 목적을 밝혔다.

발표 논문의 제1 저자인 카차 쉐퍼(Katja Schaefer) 박사는 “우리는 외계 환경에서 진화한 생명체가 서로 다른 아미노산을 구조에 포함할지도 모른다는 가설을 세웠다. 실험 결과, 외계 펩타이드에 노출된 T세포는 여전히 활성화 상태였지만, 면역 반응은 일반적인 지구 펩타이드에 비해 효율성이 낮았다. 따라서 외계행성이나 달에서 생명체를 회수하려는 탐사 시도는 면역학적 위험을 초래할 수 있다고 추측한다”라고 말했다.

여러 운석에서 아미노산 검출돼

생명의 재료인 아미노산이나 염기의 공급원이 오파린의 가설이나 밀러의 실험처럼 원시 지구 대기에서 일어난 자연 합성만이 아님을 보여주는 증거가 있다. 우주에서 떨어진 운석 중에 아미노산, 또는 단백질과 유사한 물질이 함유된 사례가 발견되곤 한다.

1969년 호주 남동부의 머치슨 마을에 떨어진 운석이 대표적이다. ‘머치슨 운석(Murchison meteorite)’이라고도 불리는 이 운석을 분석한 연구에서 외계 아미노산이 포함되어 있다는 사실이 밝혀졌다. 머치슨 운석에서 검출된 90개 이상의 아미노산 중 오직 19개만이 지구에서 발견된다. 이번 실험에서 사용한 이소발린도 그때 검출된 한 종류다.

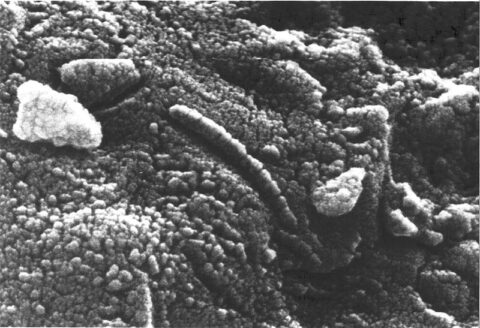

그 외에도 1984년 남극 앨런 구릉지에서 발견한 ‘ALH84001’ 운석은 화성에서 떨어져 나온 것으로 추정된다. ALH84001에서 마치 생명체의 흔적처럼 보이는 결정 구조가 발견되어 논란이 되기도 했다.

1990년 알제리에서 발견한 ‘액퍼 운석(Acfer 086)’에는 단백질과 유사한 ‘헤모리딘(hemolithin)’이라는 물질이 들어 있었다. 현재 연구가 진행 중인 헤모리딘이 외계 단백질로 밝혀진다면 운석을 통해 단백질 구성 요소가 아닌, 단백질 자체가 최초로 발견된 셈이다.

앞으로 태양계 여러 곳에서 액체 상태의 물을 직접 발견하면 외계 미생물이 지구 바깥에서 진화했을 가능성이 제기될 것이다. 그때는 우연이나 사고로 인해 외계 물질이 지구 생태계에 유입되는 것을 경계해야 한다고 연구진은 입을 모았다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2020-07-28 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터