21세기 인류의 가장 큰 적은 무엇일까. 테러, 전염병, 환경오염, 기후변화, 전쟁, 핵무기 등 많은 대답이 나올 것이다. 하지만 가장 치명적인 피해를 주는 존재는 의외로 아주 가까이 존재한다. 36년째 한국인 사망 원인 1위를 차지하고 있는 것은 다름 아닌 암(cancer)이다.

최근 인공지능(AI)을 바탕으로 이런 암 정복에 도전장을 내밀고 있는 젊은 그룹이 있다. 2013년 카이스트 동아리 선후배가 모여 시작한 AI 헬스케어 스타트업 ‘루닛(Lunit)’이다. 4차 산업혁명과 고령화의 물결 속에서 최근 들어 주목받고 있는 루닛의 팽경현 이사에게 관련 이야기를 들어 보았다.

IBM, 하버드 등 쟁쟁한 경쟁자 물리친 저력

“인류가 아직 암을 정복하지 못한 이유는 간단합니다. 사람의 복잡한 메커니즘을 단순한 몇 개의 테스트로 파악할 수 없기 때문이죠. 그러나 수많은 데이터를 기반으로 특정한 패턴을 파악한다면 언젠가 암을 정복하는 것도 가능할 것입니다.”

‘암 정복’이라는 거창한 포부를 털어놓는 팽 이사의 답변은 자신감에 넘쳐 있었다. 비록 10년도 안 된 스타트업이지만 루닛의 AI 기술은 이미 세계적으로 인정받고 있기 때문이다.

그 대표적인 사례가 지난 2016년 MICCAI(의료영상기술학회)가 진행한 ‘유방암 종양 확산 스코어 자동 판독 알고리즘 대회’에서 1위를 기록한 것. 뒤이어 2017년에는 국제림프절전이검출대회(CAMELYON)까지 휩쓰는 등 토종 AI 기술의 우수함을 마음껏 뽐냈다. 구글, 마이크로소프트, IBM, 하버드 의대 등 쟁쟁한 경쟁자를 제치고 얻은 뜻깊은 성과다.

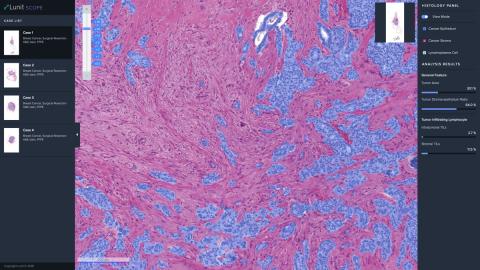

“간단하게 설명드리자면, 조직 검사를 한 후의 영상을 바탕으로 암을 검출하는 대회입니다. 이를 ‘병리 영상’이라 하는데, 조직 슬라이드 영상 하나의 사이즈가 영화 한 편의 크기(3~5GB) 수준이죠. 그만큼 다양한 정보들이 들어있는데, 이를 잘 분석해 암을 최종적으로 확진하고 치료 방법 등을 결정하게 되므로 정확한 판단이 필요합니다.”

이는 의료 분야에 있어 디지털화가 그만큼 활발하게 진행되고 있다는 의미이기도 하다. 지금껏 조직 병리 영상은 현미경을 통해 사람이 직접 눈으로 보고 판독하곤 했지만, 이제는 AI를 바탕으로 심층적인 분석이 가능하다는 것.

“의료데이터는 각 기기나 위치(site)에 따라 다양한 특성을 가집니다. 이러한 각각의 특성을 적절히 반영해 비뚤림(bias,어떤 결과를 분석할 때, 오류가 발생해 알아보고자 한 결과의 참값을 벗어나는 것) 없는 결괏값을 도출해 내는 기술이 매우 중요하죠. 저희는 기술적으로 이를 해결함으로써 관련 대회에서 좋은 성과를 거둘 수 있었습니다.”

팽 이사는 이어 “단지 기술만이 전부는 아니다”라며 “AI 개발에 있어 기술만큼 중요한 것이 있다”고 덧붙였다. 바로 데이터다.

“좋은 AI를 개발하기 위해서는 좋은 데이터가 필수적입니다. 여기서 좋은 데이터라 함은 상황과 목적에 맞는 잘 큐레이션(curation) 된 데이터를 의미하죠. 저희는 단지 좋은 기술력에 머무르지 않고, 복잡한 의료데이터를 어떻게 큐레이션 해야 좋을지에 대해 각 분야의 전문의들로 구성된 내부 의학팀뿐만 아니라 많은 의사들과 의견 교환을 꾸준히 하고 있습니다.”

“암 치료 넘어 진정한 AI 헬스케어 이룰 것”

이렇게 지속적인 노력의 결과, 루닛은 AI 활용 암 치료의 선구자로 인정받고 있다. 루닛 인사이트(Lunit INSIGHT MMG/CXR)라는 최신 AI 제품을 활용해 유방암은 물론 다양한 병변들을 빠르고 정확하게 검출할 수 있다는 것이 팽 이사의 설명.

“기존의 흉부 X-레이 또는 유방촬영술 영상이 주어졌을 때, 루닛 인사이트가 이를 분석해 히트맵(heatmap) 형태로 병의 유무 및 위치를 표시해줍니다. 현재 병원 내 영상 전송 시스템(PACS)과 통합해 의료 현장에서 검증을 진행하고 있으며, 관련 피드백을 통해 시스템을 다듬는 중이죠. 이를 통해 의사들이 효율적이고 정확하게 판독할 수 있도록 도움을 줄 수 있습니다.”

여기서 끝이 아니다. 암을 정복하기 위한 루닛의 발걸음은 이어진다. 암의 ‘진단’에 머무르지 않고, 확진된 환자에게는 맞춤형 치료법을 제시하는 AI를 개발하고 있는 것. 팽 이사는 “진단과 치료라는 두 개의 파트를 잘 융합해 암 정복이라는 최종적인 목표를 달성하는 것이 우리 회사의 비전”이라고 밝혔다.

이러한 루닛의 시도는 점차 꽃을 피워가고 있다. 지난 2017년 글로벌 시장조사기관 CB인사이트가 선정한 ‘전 세계 AI 100대 스타트업’에 한국 기업으로는 유일하게 이름을 올리는가 하면, 최근에는 국내외 7개 기관 투자자로부터 300억 원 규모의 시리즈C 투자 유치에 성공했다. 이를 포함한 지금까지의 누적 투자금액은 580억 원으로서, 그 저력을 인정받은 결과다. 팽 이사는 마지막으로 AI와 함께 하는 진정한 헬스케어에 대해 강조하며 이야기를 마쳤다.

“현재는 암에 포커스를 맞추고 있지만, 저희가 만들어 나가고자 하는 AI 의료 시스템은 좀 더 근본적인 헬스케어를 지향하고 있습니다. AI를 통해 정확하게 병을 조기에 찾아내고, 불필요한 치료 및 조직 검사를 피할 수 있게 하며, 확진된 경우에도 환자가 고통받지 않고 가장 효과적으로 치료받는 방향을 제시하고자 합니다.”

- 김청한 객원기자

- chkim3050@gmail.com

- 저작권자 2020-01-21 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터