가짜뉴스(Fake News)의 힘은 세다. 2013년 미국의 한 언론사 SNS 계정에는 ‘백악관 폭발테러’와 관련된 가짜뉴스가 올라왔고 단 몇 분 사이에 뉴욕증시는 출렁했다. 시가총액 1,360억 달러(원화 152조원)가 급감한 것이다.

해당 언론사가 ‘SNS 계정이 해킹당해 생긴 일’이라며 즉각 해명하면서 증시는 안정을 찾았지만, 이 사건은 가짜뉴스의 파급력을 보여주는 좋은 예가 되었다. 사람들이 가짜뉴스에 관심이 많은 이유는 바로 무엇보다 '자극적'이기 떄문이다. 가짜뉴스가 받는 ‘좋아요’ 수가 진짜 뉴스보다 많은 이유다.

지난 9일 오후 카이스트 창업원에서 열린 ‘제 7회 Dinner와 4.0(4차 산업혁명을 위한 정책토론회)’에서 카이스트 전산학부 차미영 교수는 로봇 저널리즘의 개념을 설명하고 가짜뉴스의 특성을 바탕으로 그가 현재 진행 중인 인공지능 활용한 가짜뉴스 탐지에 관한 연구를 소개했다.

로봇 저널리즘이란

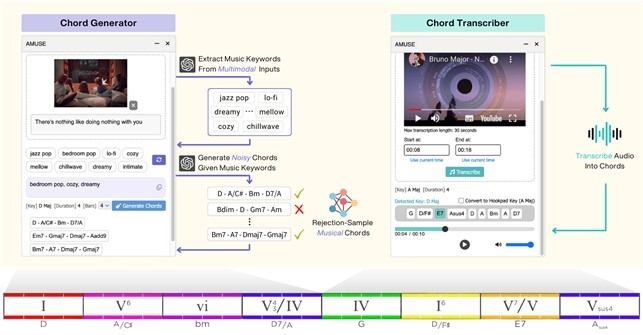

차미영 교수는 '뉴스를 만드는 로봇'으로 이야기를 시작했다. '로봇 저널리즘'은 컴퓨터 소프트웨어를 활용해 기사를 자동으로 작성한다. 일부 언론사는 이미 스포츠 리포터, 금융정보 리포터, 날씨 리포터 등 비교적 형식이 단순하고 반복적인 기사작성을 중심으로 로봇을 활용 중이다.

기사를 작성하는 로봇의 능력은 상상 이상이다. 딥러닝(Deep Learning)을 통해 글의 문체와 스타일을 익히면 어떤 주제로도 글을 쓸 수 있는 ‘창의적 글쓰기’가 가능하기 때문이다. 차 교수는 “빅데이터를 통해 특정 작가의 글쓰는 스타일을 학습할 수 있다”며 “소설 ‘해리포터’를 통해 학습한 로봇은 사진 한 장을 보고도 조앤 K. 롤링(해리포터 시리즈의 작가)의 문체로 구조적인 글쓰기가 가능하다”고 설명했다.

로봇의 기능이 창의적 영역으로 확대되면서 생기는 문제도 있다. 차교수는 이러한 문제점 중 하나로 ‘저작권’을 꼽았다. 그는 “일본에서는 로봇에게도 저작권을 주자는 의견도 있지만, 로봇은 인간에 비해 굉장히 빠르게 창작물을 만들어 낼 수 있다는 점에서 문제”라는 점을 언급하며, “인공지능이 단 몇 분 만에 만들어낸 교향곡에도 저작권을 부여한다면 결국 우리의 창작권을 뺏기는 결과로 돌아올 수 있을 것”이라고 설명했다.

반응이 많은 콘텐츠는 좋은 콘텐츠다?

지난해 미국 대선기간 동안 가짜뉴스의 범람은 심각했다. ‘교황이 트럼프를 지지한다’ 또는 ‘클린턴이 IS에 무기를 팔았다’ 등의 거짓 보도는 주류기사보다 더 많은 댓글이 달렸고 공유 속도도 빨랐다. 컴퓨터 알고리즘은 기본적으로 클릭 수가 많은 뉴스일수록 더 많은 사람이 볼 수 있도록 페이지의 노출 순위를 높이게 만들어져 있다. 즉, 알고리즘은 반응이 뜨거운 콘텐츠를 좋은 콘텐츠라고 파악하는 것이다.

차미영 교수는 가짜뉴스에 대해 “전파 당시 사실 여부가 검증되지 않았고, 전파 이후 거짓이거나 미확인으로 남은 정보”를 뜻하는 오정보(misinformation-disinformation)의 일부로 뉴스의 형식을 차용해 나타내는 것으로 설명했다.

이어 가짜뉴스가 왜 심각한 문제인가에 대해 “정보의 생성 속도는 소비 속도보다 현저하게 빠르다”고 답하며 “1분당 300시간에 YouTube 비디오가 올라오는 것에 대해 사람이 일일이 사실 검증을 하는 것은 현실적으로 불가능하다”라고 덧붙였다.

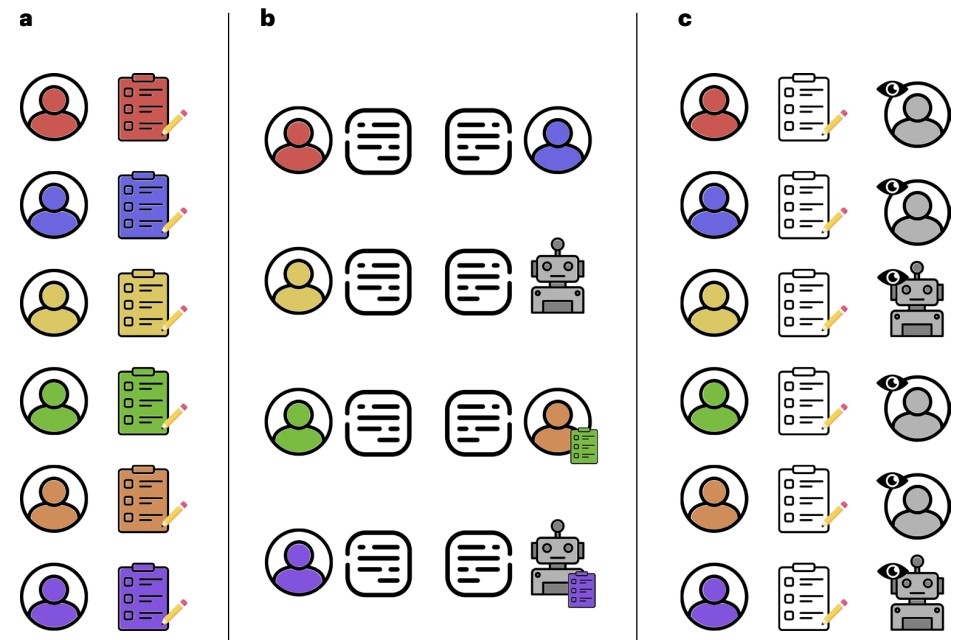

차 교수는 "미국 내 연구에 따르면 대부분 사람들이 가짜뉴스를 심각한 문제라고 인식하고 있는 동시에 유사한 비율로 본인이 가짜뉴스를 잘 인지할 수 있다"고 답했다. 하지만 스탠포드 대학의 실험에 의하면 가짜뉴스 탐지에 대한 실험에서 인간은 가짜뉴스 중에 66%만을 가짜라고 가려낸 반면, 인공지능은 90%까지 가짜 뉴스를 구분했다”며 인공지능이 가짜뉴스의 범람에 대한 해결방안이 될 수 있다는 것을 시사했다.

차미영 교수의 연구는 가짜뉴스 사례와 진짜 뉴스 사례를 모아 알고리즘으로 학습하는 것이다. 그에 따르면 알고리즘은 사람이 쉽게 확인하기 힘든 기준을 포함, 50여 개의 기준을 적용해서 가짜뉴스를 판단한다. 예를 들면, 기사에 들어간 사진과 기사의 내용이 일치하는지 생성 시점은 일치하는 지 등이다.

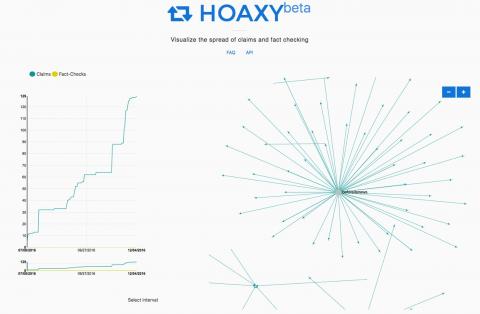

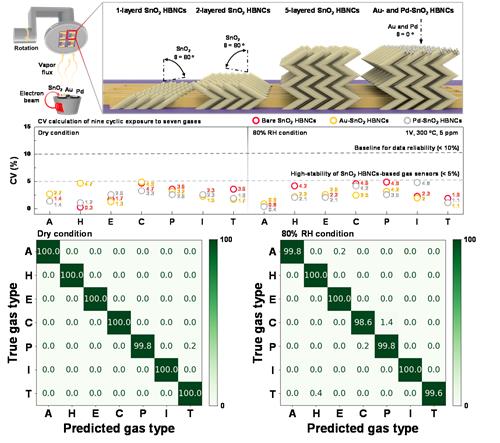

이를 토대로 차 교수는 세 가지의 가짜뉴스 패턴을 소개했다. 첫 번째는 시간의 흐름과 관련된 것으로, 가짜뉴스는 퍼뜨리려는 주제에 대해 시간이 지나도 사라지지 않고 지속적으로 나타나는 경향이 있다. 반면 진짜 뉴스는 정점을 찍은 뒤에는 서서히 사라지는 형태를 보인다.

두 번째는 가짜뉴스는 연결되지 않은 사람들이 산발적으로 전파하는 특성을 가진 것에 비해 진짜 뉴스는 촘촘하게 연결되어 전파된다. 패턴을 이미지 형태로 시각화하면 가짜뉴스가 점들이 산발적으로 찍힌 조직에 해당하고 진짜 뉴스는 점들이 모인 네트워킹의 형태로 나타난다.

마지막은 가짜뉴스 전파자의 언어와 관련된 패턴이다. 이들은 가짜뉴스에 대해 “나도 어디서 들은 것이다”, “확실하지는 않지만~” 등의 책임회피 어구를 사용함으로써 개인의 신용을 지키려고 하는 경향이 있다.

가짜를 만들어내는 인공지능, 검증하는 인공지능

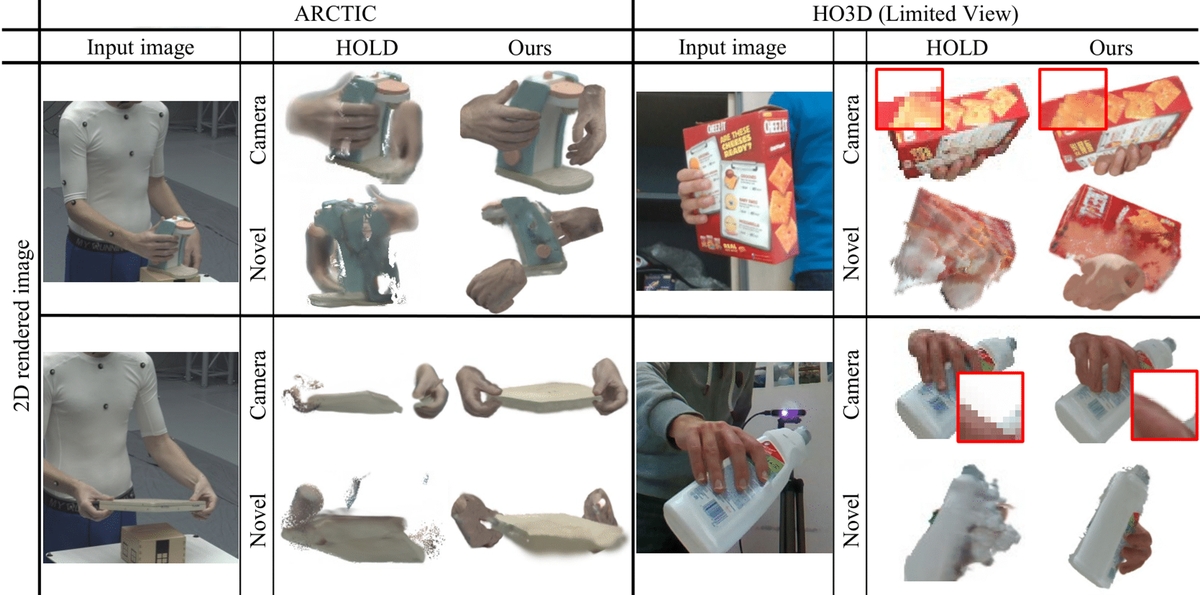

차미영 교수는 인공지능이 가짜뉴스를 판별해내는 동시에 가짜뉴스를 만들어내는 주체가 될 수 있음을 경고했다. 그는 “음성만 가지고도 자연스럽게 말하는 듯한 영상을 만들어지며 텍스트만을 가지고도 원하는 사람의 음성을 만들어 입힐 수도 있게 되었다”고 설명하며 곧 영상 형태의 가짜뉴스가 등장할 것임을 예측했다.

가짜뉴스의 빠른 탐지와 확산 방지를 위한 해외 사례도 소개됐다. 유럽 7개국의 연합 프로젝트인 ‘Pheme’은 정보의 생성 위치와 언급 위치의 차이를 고려하여 진위성에 대한 근거지수를 산출하는 방식으로 작동한다. 미국 인디애나 대학에서 개발하는 ‘Hoaxy’는 SNS에 퍼져있는 뉴스에 대한 반응들을 시각화하여 제공하는 플랫폼으로 가짜뉴스에 대한 사실 확인을 돕는다.

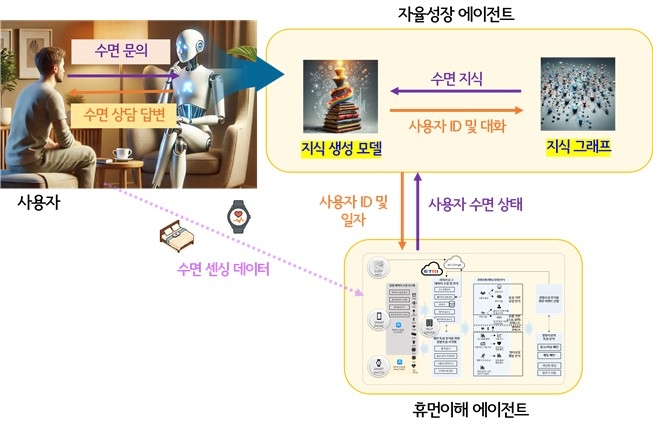

덧붙여, 차 교수는 앞으로의 과제로 “오정보의 진위성 판별이 온라인에서 ‘실시간으로 정확하게’ 이루어지는 것”과 함께 “정보의 참과 거짓 판별을 넘어 정보가 가진 다양한 관점을 제공하여 가치 판단을 돕는 ‘지각 지능’을 개발하는 것”을 제시했다.

- 최혜원 자유기고가

- heyone@kaist.ac.kr

- 저작권자 2017-11-13 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터