미국 캘리포니아공대(Caltech) 미생물학자들이 망간을 먹고 살며, 금속을 칼로리 공급원으로 사용하는 박테리아를 발견했다.

이런 박테리아는 이미 1세기 이전부터 존재가 예견됐으나, 지금까지 발견되거나 서술된 적이 없다. 이번 발견으로 지구 원소 주기에서의 지적 공백을 메우고, 망간이 생명의 진화에 기여한 방법 하나도 추가하게 됐다.

이 발견은 과학저널 ‘네이처’(Nature) 16일 자에 보고됐다.

칼텍의 항 유(Hang Yu) 박사후 연구원과 함께 이번 연구를 수행한 제러드 레드베터(Jared Leadbetter) 환경미생물학 교수는 “이 박테리아들은 망간(manganese, Mn)을 연료 공급원으로 사용하는 최초의 박테리아”라고 밝혔다.

레드베터 교수는 “자연에서 미생물이 보여주는 놀라운 측면은, 외견상으로는 그럴 것 같지 않은 금속과 같은 물질들을 대사하여 세포에 유용한 에너지를 생성할 수 있다는 점”이라고 덧붙였다.

이번 연구에서는 또한 박테리아가 망간을 사용해 이산화탄소를 바이오매스로 전환시키는 화학 합성(chemosynthesis) 과정도 밝혀냈다.

생각지 못한 우연한 발견

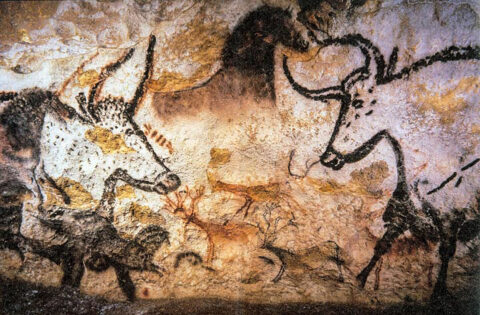

망간은 지각에 세 번째로 많이 포함돼 있는 금속으로, 생물의 효소 기능에서 중요한 역할을 하며, 인체의 연결 조직이나 혈액 응고, 대사 조절에 관여하는 필수 미량 원소다. 강철의 강도와 유연성을 증가시켜 현재 생산되는 망간의 90%는 강철 산업에 쓰인다. 산화 망간은 건전지를 비롯해 유리나 세라믹 염료로 사용되고, 구석기시대 프랑스 라스코 동굴 벽화 일부에도 산화망간이 들어간 색소가 쓰였다.

이전에 연구자들은 망간을 산화시키거나 망간에서 전자를 제거하는 박테리아와 곰팡이에 대해 알고 있었으나, 단지 알려지지 않은 어떤 미생물들이 성장하기 위해 그런 과정을 이용할 수 있을 것이라고 추측했었다.

레드베터 교수는 이번 발견과는 상관없이 빛과 분필 모양의 망간을 사용해 실험을 수행한 뒤 우연히 이 박테리아를 발견했다.

그는 연구를 하다 더러워진 유리병을 연구실 싱크대 수돗물에 담가놓고 몇 달 동안 캠퍼스 밖에서 일을 했다. 그런데 돌아와 보니 유리병이 어두운색을 띤 물질로 덮여있었다.

그는 “이게 도대체 무엇일까 생각하다 혹시 오랫동안 추적해 왔던 미생물들의 짓이 아닐까 궁금하게 여겨져, 이를 확실히 밝혀보려고 체계적으로 테스트를 실시했다”고 말했다.

검은색으로 덮여진 물질은 실제로 수돗물에서 나온 것으로 추정되는 새로 발견된 박테리아가 생성한 산화망간이었다.

레드베터 교수는 “이 박테리아의 친척들이 지하수에 서식하고 있고, 패서디나 시 식수의 일부가 지하의 대수층에서 퍼올려진다는 증거가 있다”고 말했다.

망간을 에너지로 사용해 망간 산화물 생성

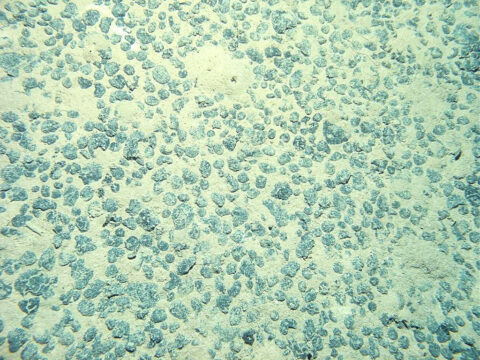

망간 산화물은 어둡고 뭉쳐진 형태를 하고 있으며 자연에서 흔하게 발견된다. 지표 아래 퇴적층에서도 발견되고, 수돗물 공급 시스템에서도 형성될 수 있다.

레드베터 교수는 “식수 공급 시스템이 망간 산화물에 의해 막혔다는 일련의 환경공학 문헌이 있다”며, “그러나 그 물질들이 어떻게 그리고 어떤 이유로 생성되는지는 여전히 수수께끼로 남아있다”고 설명했다.

그는 “분명히 많은 과학자들은 망간을 에너지로 사용하는 박테리아가 그런 일을 벌인다고 생각해 왔으나 지금까지 이런 생각을 뒷받침할 만한 증거가 없었다”고 말했다.

이번 발견은 지하수의 지화학을 이해하는 데도 도움을 준다. 박테리아는 지하수에서 오염물질을 분해할 수 있는 것으로 알려져 있다. 이 과정을 생물학적 환경 정화(bioremediation)라고 부른다.

이런 과정이 수행되면 몇몇 종류의 핵심 유기체가 망간 산화물을 ‘감소’시키는데, 이는 유기체들이 망간 산화물에 전자를 공여하는 것을 의미하며, 인간이 공기 중의 산소를 사용하는 것과 유사한 방식이다.

과학자들은 망간 산화물이 어디에서 처음 생겨나는지 궁금하게 여겼다. 레드베터 교수는 “우리가 발견한 박테리아는 망간 산화물을 생성할 수 있는데, 이 박테리아들은 우리가 유익하고 바람직하다고 생각하는 정화 반응 수행에 필요한 것을 다른 미생물들에게 공급한다”고 설명했다.

“해저 망간괴 생성 원인 연구할 예정”

이번 연구는 또한 해저에 산재한 망간괴(manganese nodules)에 대한 이해와도 관련이 있을 수 있다. 자몽 크기의 이 망간 덩어리는 1870년대 HMS 챌린저 호의 항해 탐사를 통해 해양 연구자들에게 알려졌다.

그 이후 망간괴는 지구 곳곳의 해저 바닥에 존재하는 것으로 밝혀졌다. 최근 들어 광물회사들은 희귀 금속이 종종 망간괴에 농축돼 있기 때문에 이 망간괴를 캐내려는 계획을 세우고 있다.

그러나 망간괴가 처음에 어떻게 형성되었는지에 대해서는 거의 알려지지 않았다. 유 연구원과 레드베터 교수는 그들이 담수에서 발견한 것과 유사한 미생물들이 망간괴 형성에 어떤 역할을 하는지를 알기 위해 연구를 계속할 계획이다.

유 연구원은 “해저 망간괴가 채굴로 사라지기 전에 생성 원인을 밝히기 위한 연구를 서둘러야 한다”고 말했다.

이번 연구에 참여하지 않은 칼텍의 우드워드 피셔(Woodward Fischer) 지구생물학 교수는 “이번 발견은 지구 원소 주기의 이해에 대한 중요한 지적 공백을 메우고, 난해하면서도 흔한 전이 금속인 망간이 지구의 생명 진화를 형성한 다양한 방법에 또 한 가지를 추가했다”고 평가했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2020-07-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터