신체의 모든 부분이 마비돼 할 수 있는 것이라고는 눈을 깜빡이는 것뿐인 한 환자가 간호사들로부터 끔찍한 고문을 당한다. 담당의사가 오는 시간 외엔 병실의 불을 꺼버려 온종일 어둠 속에서 지내게 하는가 하면, 엄청나게 밝은 전구로 바꿔 밤에도 불을 환하게 켜둔다.

환자는 눈을 쑤셔대는 빛 때문에 머리가 지끈거리고 각막을 적시기 위해 눈물을 계속 만들어내야 하는 고통을 당한다. 또 단 한 곡만 흘러나오는 헤드폰을 환자에게 씌워 하루 종일 똑같은 음악만 반복해서 듣게 만들기도 한다.

베르나르 베르베르의 장편소설 ‘뇌’에 나오는 장 루이 마르탱이라는 환자의 이야기다. 소설 속에서 그가 앓고 있는 병은 바로 ‘감금증후군(LIS ; Locked-In Syndrome)’이다. 교통사고로 뇌간을 심각하게 손상당해 온몸을 꼼짝할 수 없다. 대신 대뇌는 또렷이 살아 있어서 다른 사람의 말을 듣고 사고하고 판단하는 등 모든 고등행위가 가능하다. 하루 종일 반복되는 어둠과 빛, 그리고 음악이 그에겐 더할 나위 없는 고문인 이유다.

장 루이 마르탱의 감금증후군과는 정반대되는 경우가 ‘식물인간’이다. 식물인간은 대뇌의 기능이 모두 사라져 의식이 없지만 뇌간은 생생히 살아 있다. 따라서 인공호흡기가 없어도 자발적으로 호흡할 수 있고, 눈을 깜빡이며 잠을 자고 깨기도 한다. 그러나 남을 알아보거나 대화는 할 수 없는데, 가끔 기적적으로 깨어나는 경우가 종종 있다.

한편, 우리가 흔히 말하는 뇌사는 뇌의 활동이 정지돼 모든 반사작용이 없는 상태다. 특히 뇌간도 죽어버려 인공호흡기가 없으면 생명을 유지할 수조차 없다. 뇌간이 살아 있을 경우 빛을 비추면 눈동자의 크기가 작아지는 뇌간반사가 일어나지만, 뇌사한 사람은 그 같은 뇌간반사가 전혀 나타나지 않는다. 뇌가 영원히 기능을 상실한 상태이므로 뇌사자는 회복할 가능성이 없다. 따라서 장기이식을 할 수 있는 것은 뇌사 판정을 받은 경우에만 가능하다.

지난 6월 프랑스에서는 교통사고로 6년간 식물인간 상태로 지내온 한 남성의 안락사에 대한 엇갈린 판결이 내려져 논란이 된 적이 있다. 남편에 대한 무의미한 연명 치료에 반대한 아내가 최고행정재판소인 국사원으로부터 안락사 허용 판결을 받아낸 지 하루 만에 유럽인권재판소가 그 판결을 뒤집었기 때문이다.

안락사 논쟁의 대표적 사례

식물인간의 안락사 논쟁에 대한 대표적 사례는 2005년 미국에서 사망한 테리 시아보라는 여성에 얽힌 사건이다. 이 여성은 무려 15년이나 식물인간 상태로 지내다 영양공급 튜브를 제거한 지 13일 만에 사망했다. 그 같은 결정은 남편의 요청에 따른 법원의 판결에 의해 이뤄졌는데, 여성의 부모와 남편 간에 법적 공방이 이어지면서 특별법까지 만들어지는 등 그녀를 살리기 위한 운동이 이어졌다. 하지만 결국 연방대법원의 판결로 사망하자, 안락사 찬반에 대한 논쟁이 전 세계적으로 번졌다.

최근 이 같은 식물인간의 안락사 논쟁에 큰 영향을 끼칠 만한 연구결과가 발표돼 주목을 끌고 있다. 식물인간도 고도의 인지능력을 담당하는 전두부와 두정부 등의 실행영역을 비롯해 청각 및 시각 등의 감각정보를 처리하는 감각영역이 건강한 일반 사람과 흡사한 뇌활성을 보인다는 사실이 밝혀졌기 때문이다.

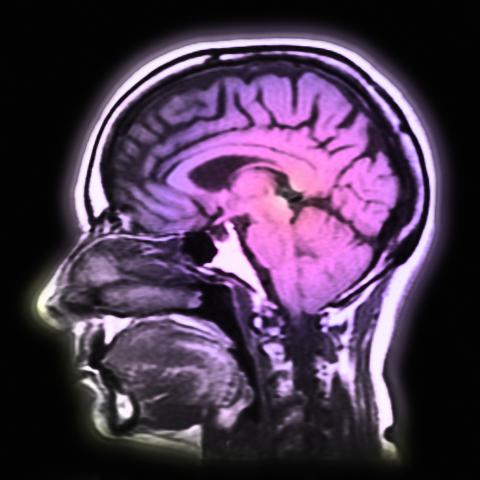

캐나다 웨스턴 온타리오 대학의 애드리언 오언 교수팀이 발표한 이 연구결과는 1961년에 방영됐던 알프레드 히치콕 감독의 영화를 식물인간들에게 보여주는 동안 기능성자기공명영상(fMRI)를 이용해 그들의 뇌활성을 모니터링한 결과 밝혀졌다.

식물인간에게 영화를 보여주며 실험을 진행한 까닭은 선행 연구에서 fMRI 장비 속에 있던 실험 참가자들이 종종 딴 생각을 하곤 해서 연구에 어려움이 많았기 때문이다. 따라서 연구진은 참가자들에게 집중할 수 있는 모티브를 줄 경우 테스트가 훨씬 간단해질 것으로 생각하고 이 같은 결정을 내렸다.

영화 중에서도 히치콕 감독의 영화를 선택한 이유도 따로 있다. 히치콕 감독이 만든 대부분의 작품들은 여러 단계의 추론을 해야 하고 다양한 복선이 깔려 있다. 이 같은 영화를 제대로 이해하려면 고도의 실행능력이 필요한데, 이는 무의식적으로 이루어지는 것이 아니라서 신경과학 연구에 안성맞춤이다.

히치콕 영화는 신경과학 연구에 안성맞춤

연구진은 먼저 건강한 사람들을 대상으로 히치콕 영화를 보여주면서 fMRI를 이용해 그들의 뇌활성을 모니터링한 결과, 실험 참가자 모두 비슷한 뇌활성 패턴을 보인다는 사실을 확인했다. 그 후 식물인간들을 대상으로 똑같은 실험과정을 거친 결과, 그들도 건강한 사람과 유사한 뇌활성을 보이는 것으로 드러난 것. 특히 16년간 식물인간 상태로 있는 34세 남성 환자의 경우 실행영역과 감각영역 모두에서 건강한 사람들과 동일한 뇌활성 패턴을 보였다.

그런데 식물인간의 뇌가 정상인의 뇌와 비슷하게 작동한다는 사실이 확인된 건 이번이 처음이 아니다. 이번 연구를 이끈 애드리언 오언 박사는 영국 케임브리지대학에 재직할 당시인 2006년에 이미 23세의 식물인간 여성이 의식적인 뇌활성을 보인다는 연구결과를 발표해 유명해졌다.

당시 오언 박사는 교통사고로 5개월간 전혀 의식이 없던 여성 환자에게 말을 거는 동안 fMRI로 촬영한 결과, 환자의 뇌에서 언어를 담당하는 부위가 활성화되는 장면을 포착해 발표했다. 또한 운동 활동과 관련된 말을 건네자 뇌의 운동영역이 활성화된다는 사실도 밝혀졌다.

지난 2011년에는 휴대용 뇌파측정장치(EEG)를 통해 식물인간과의 대화가 가능하다는 연구결과도 발표된 바 있다. 정상인과 식물인간 상태의 환자들을 대상으로 주먹을 쥐는 상상을 하라는 등의 주문을 한 후 뇌파를 측정한 결과 16명의 식물인간 중 3명에게서 정상인과 동일한 패턴이 나타난다는 사실을 확인한 것. 이는 식물인간에게 의식을 있을 경우 EEG라는 간단한 장치를 통해 대화도 가능함을 시사하는 연구결과라는 점에서 주목을 끌었다. 이 연구결과 역시 애드리언 오언 박사가 이끄는 연구팀에 의해 밝혀졌다.

미국 스탠퍼드대학의 인지 신경과학자인 러셀 폴드락 교수는 히치콕 감독의 영화를 이용한 이번 실험결과를 두고 “식물인간에게도 얼마간의 의식이 있음을 입증하는 확고한 증거를 제시했다”고 평했다. 한 과학자의 오랜 집념이 식물인간을 판정하고 간병하는 방식, 그리고 그들의 안락사에 대한 인식에까지 큰 변화를 일으키고 있는 셈이다.

- 이성규 객원편집위원

- 2noel@paran.com

- 저작권자 2014-10-06 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터