지난해 인류는 인간의 달 착륙만큼이나 놀라운 우주 이벤트를 목격한 바 있다. 유럽우주기구(ESA)가 10년 전에 쏘아 올린 착륙선 필래(Philae)가 ‘67P/추류모프-게라시멘코(이하 67P)’라는 이름을 가진 혜성 위에 무사히 안착하는 데 성공한 것.

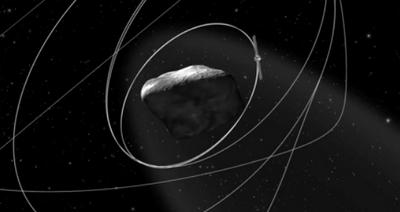

비록 착륙선 필래가 에너지 방전으로 인해 현재는 동면 상태에 빠진 상황이지만, 모선(母船)인 탐사선 로제타(Rosetta)는 지금도 이 67P 혜성의 주위를 돌며 혜성의 신비를 파헤쳐 줄 자료들을 지구로 속속 보내주고 있다.

과학기술 전문 매체인 피스오알지(phys.org)는 유럽우주국과 미 항공우주국(NASA)의 공동 연구진이 로제타호가 최근 수집한 67P 혜성에 대한 데이터를 분석하고 있다고 보도하면서, 이를 통해 예전에는 예상하지 못했던 혜성에 대한 새로운 사실들이 한 꺼풀씩 벗겨지고 있다고 전했다. (관련 링크)

혜성의 세부 모습은 예상과 많이 달라

혜성은 그동안 더러워진 눈사람으로 자주 비유되었다. 눈으로 커다란 눈사람을 만들었을 때 처음에는 하얀색으로 깨끗하지만, 시간이 지날수록 흙과 먼지 등에 의해 더러워져 점점 지저분해지는 것처럼, 혜성도 분출하는 가스와 먼지로 원래의 모습에서 상당히 변했기 때문에 이처럼 비유하고 있는 것이다.

과학자들은 67P 혜성도 주로 얼음과 드라이아이스로 구성되어 있으며, 여기에 일부 암석과 유기물질이 섞이면서 본래의 모습과는 상당히 다를 것으로 예상했다. 실제로 로제타 탐사선의 관측 결과 이 같은 예상에서 크게 벗어나지는 않았지만, 세부적인 모습은 상당 부분 차이가 있는 것으로 나타났다.

이 같은 사실은 로제타에 탑재된 오시리스(OSIRIS) 카메라로 촬영한 영상을 분석한 결과로 드러났다. 오시리스 카메라는 협각과 광각이 가능한 두 대의 카메라로 구성돼 있는데, 각각 혜성의 핵과 코마(coma)라 불리는 혜성 주위를 둘러싼 가스의 이미지를 잡는 용도로 장착되었다.

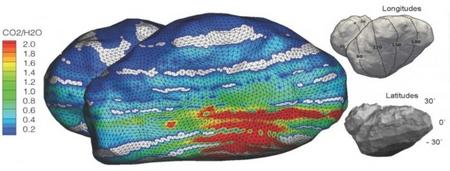

오시리스의 관찰 결과 67P 혜성의 외부 형태는 대부분 먼지와 얼어있는 이산화탄소 및 일산화탄소 등으로 구성되어 있는 것으로 나타났다. 그리고 모든 과학자들이 기대했던 대로, 얼어 있는 상태의 물도 일부 존재하고 있는 것으로 확인되었다.

또한 먼지가 가스보다 4배 이상 많은 것으로 밝혀졌다. 이는 지금까지 알려졌던 먼지 대 가스의 비율이 2배인 것보다 큰 것으로서, 다른 혜성에 비해 고운 먼지가 존재할 가능성이 큰 것으로 드러났다. 확인된 먼지 입자의 크기는 100마이크로미터(㎛)에서부터 수 밀리미터(mm)에 이르렀다.

이번 프로젝트를 주도한 ESA의 미샤 헤시그(Dr. Myrtha Hässig) 박사는 “67P 혜성의 핵 부분에서 나오는 물질의 구성이 예기치 않은 변화를 보여줬다”고 언급하면서 “혜성의 핵에서 나오는 물질이 본래 생각했던 것과는 달리 변화가 심했다”고 밝혔다.

이 외에도 공동 연구진은 67P 혜성의 북측면 지층에 대한 상세한 정보도 수집했다. 북측 면은 현재 태양 방향을 향하고 있어 유일하게 오시리스 카메라로 관측할 수 있는 지점이다. 연구진은 이 지점의 지층 형태를 분석하면 67P 혜성의 지층이 어떤 과정을 거쳐 형성됐는지, 어떤 지점이 물과 얼음이 있을지를 파악할 수 있을 것으로 보고 있다.

혜성은 지구에 존재하는 물의 기원을 풀 실마리

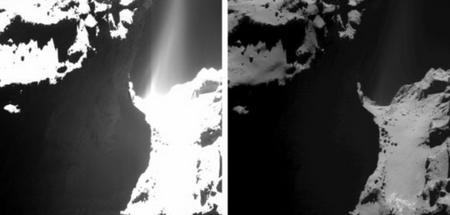

로제타가 분석한 67P 혜성의 모습 중 가장 주목할 만 한 것은 얼어 있는 상태의 물과 함께, 지구처럼 혜성 표면에 계곡과 물이 흐른 흔적 등 다양하고 역동적인 특징들이 발견되었다는 점이다.

혜성에서 얼어있는 물이 발견되고, 물이 흐른 흔적이 나타나게 된 것이 왜 과학자들의 주목을 끌었을까? 여기에는 지구에 존재하는 물의 기원과 밀접한 관련이 있다. 지구 표면에는 막대한 양의 물이 있는데, 이 물이 어디서 왔는지를 두고 과학자들은 오랜 동안 논쟁을 벌여 왔다.

과학자들 대부분은 지구 표면이 막대한 물로 뒤덮여져 있는 환경과 관련하여, 지구 밖의 어딘가에서 공급이 되었다는 가설을 유력하게 지지하고 있다. 현재까지 논의된 지구 밖의 후보로는 크게 두 가지로 압축할 수 있는데 바로 혜성과 소행성이다.

혜성은 많은 양의 물을 가지고 있기 때문에 이전부터 유력한 후보로 생각되었다. 다만 이를 검증하기 위해서는 혜성의 성분을 분석해봐야 결론을 내릴 수 있었다. 물에는 수소 원자 대신 중수소 동위원소 원자를 가지고 있는 중수(D2O)도 있기 때문에, 물의 구조를 분석하여 어디서 기원했는지에 대한 단서를 구하는 방법을 찾기 시작했다.

혜성이 가진 물의 성분을 분석할 첫 번째 기회는 지난 1986년에 있었다. 당시 ESA의 지오토(Giotto) 탐사선은 혜성의 대명사 격인 헬리 혜성에서 약 600킬로미터(km) 정도 떨어진 지점까지 접근하여 관측을 진행했다. 이 때 혜성에서 나오는 물질의 구성 성분도 같이 분석했는데, 분석 결과 분출 물질의 80퍼센트(%)가 물이라는 사실을 밝혀냈다.

하지만 분석 결과 헬리 혜성이 가진 물은 지구의 물 보다 더 무겁다는 결론을 내렸다. 즉 중수 형태의 물이었던 것이다. 따라서 과학자들은 헬리 혜성이 태양계의 최외각에 위치한 천체들로 이루어진 오르트 클라우드(Oort Cloud)에서 나온 만큼, 여기서 발생한 혜성들은 지구의 바다를 구성하는데 별다른 역할을 하지 않았다고 결론지었다.

이후 과학자들은 다른 혜성들에서 단서를 찾기 위해서 노력했고, 지난 2010년에 드디어 하틀리(Hartley)라는 이름의 혜성에서 분출하는 물의 동위원소비가 지구의 물과 일치한다는 사실이 밝혀졌다.

하틀리 혜성은 해왕성과 명왕성 궤도 밖에 있는 천체들의 모임인 카이퍼 벨트(Kuiper Belt)에서 기원한 혜성으로 여겨지고 있는 만큼, 이곳에서 생성된 혜성들은 지구의 바다를 형성하는데 기여했을 가능성이 높은 것으로 보고 있다.

하지만 한 개의 혜성 물질 분석만으로 지구에 존재하는 물의 기원을 찾았다고 결론 내리기는 어려웠다. 따라서 그 뒤에도 계속 혜성의 정체를 파악하기 위해 노력했고, 그런 노력 끝에 최근 하틀리 혜성처럼 카이퍼 벨트를 기원으로 하는 67P 혜성과 만나게 되는 기회를 확보하게 되었다.

그렇지만 기대가 너무 컸던 것일까? 분석 결과는 과학자들에게 실망을 안겨주었다. 67P 혜성에서 나온 물은 헬리 혜성을 구성하는 물보다도 더 중수 비중이 높았다. 따라서 지구의 바다가 단순하게 카이퍼 벨트 혜성에서 기원했다는 주장도 전면적인 수정이 필요해진 상황이다.

하지만 아직 실망하기는 이르다는 것이 공동 연구진의 의견이다. 그들이 기대를 걸고 있는 소행성 베뉴(Bennu)에서 물질을 채취해 올 탐사선이 내년에 발사될 예정이기 때문이다. 공동 연구진은 만약 이 소행성에서 물 성분을 채취해서 그 동위 원소 비를 측정하게 된다면, 물의 기원에 관련된 새로운 가설이 등장할 수도 있을 것이라고 기대하고 있다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2015-02-06 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터