당연한 것으로 무심코 생각하다가 곰곰 생각하면 참 궁금한 일들이 있다. 동물의 피부도 그 중 하나이다.

피부 세포는 하루에 수도 없이 죽어 나가고 새 세포가 생긴다. 이렇게 피부 세포가 바뀌는 데도 불구하고 어떻게 몸 안에 있는 것들이 밖으로 흘러나오지 않을까? 온 몸을 하루 종일 돌아다니는 혈액이 피부 바깥으로 흘러 나오지 않는 것도 신기할 따름이다.

그 얇은 피부가 그 만큼 방어벽을 잘 구축했다는 것인데 과연 피부는 어떻게 만들어졌을까? 사람의 경우 한 시간 사이에 없어지는 표피 세포는 대략 2억 개가 될 만큼 활발한 세포 교체가 이뤄진다. 사람의 표피 세포는 2~4주 마다 한 번씩 완전히 바뀌는 것으로 알려져 있다.

피부가 전혀 틈새가 생기지 않는 이유에 대해서 과학자들이 원인을 알아냈다. 일본 게이오대학의 다나카 레이코(Tanaka Reiko) 박사는 영국 임페리얼 칼리지 런던 연구팀과 함께 동물의 표피구조를 밝혀냈다.

표피는 2개 층으로 이뤄졌다. 가장 바깥쪽의 두꺼운 피부세포인 각질은 수시로 떨어져 나간다. 각질 바로 밑에 있는 과립층(顆粒層, stratum granulosum)의 역할이 매우 중요하다. 이 피부 층이 바로 몸 안에 있는 액체가 바깥으로 흘러나가지 않도록 하기 때문이다.

연구팀은 공초점 현미경관찰(confocal microscopy)로 쥐의 귀에 있는 표피 세포를 관찰한 결과, 표피세포가 ‘테트라카이데카헤드론’ (tetrakaidecahedron)이라는 특수한 구조로 이뤄졌다고 최근 과학전문저널 '이라이프'(eLife)에 발표했다.

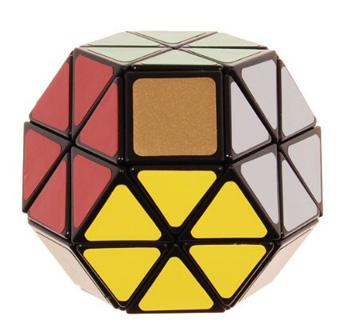

테트라카이데카헤드론은 6개의 4각형과 8개의 6각형으로 이뤄진 14면체로서 1887년 스코틀랜드-아일랜드의 수리 물리학자이면서 공학자인 윌리엄 톰슨(William Thomson 1824~1907)이 처음 제안한 구조이다. 톰슨은 전기와 열역학에 대한 중요한 발견으로 물리학을 오늘날의 위치에 올려놓은데 중요한 역할을 했으며 절대온도인 켈빈(Kelvin)을 정립한 사람이다. 그의 또 다른 이름은 바로 켈빈 남작(Lord Kelvin)이다.

윌리엄 톰슨은 ‘테트라카이데카헤드론’ 구조가 같은 크기의 물체를 가장 효과적으로 포장할 수 있는 형태라고 제안했다. 지금은 큐브 같이 두뇌개발용 도구로 주로 이용되는 이 형태가 알고 보니 피부를 구성하는 형태임이 드러났다.

연구팀은 다만 쥐의 피부세포가 입체적인 테트라카이데카헤드론을 편편하게 눌러놓은 모습으로 이뤄졌다고 덧붙였다.

맨 바깥쪽 각질피부의 테트라카이데카헤드론 구조는 공기를 통과시키지만, 각질 바로 밑에 있는 과립층은 단세포막이면서도 액체를 통과시키지 않는다. 연구팀은 테트라카이데카헤드론 구조의 각질 세포에서 한 조각이 떨어져 나가면, 바로 그 아래 테트라카이데카헤드론 구조의 과립층 세포에서 같은 크기에 세포조각이 밀고 올라와, 떨어져 나간 세포 조각을 채워준다고 설명했다.

이같이 유기적이고 조직적인 세포대체 현상이 반복되므로 피부는 항상 물샐틈없이 조밀한 구조를 구성하기 때문에 인체 내부의 피가 흘러나가지 않는다는 설명이다.

연구팀은 동시에 표피 세포에서 생성된 단백질이 풀과 같은 역할을 해서, 각질세포와 과립층을 순간적으로 단단하게 묶어주는 역할을 하는 것을 발견했다. 피부세포의 구조가 이같이 촘촘한데다 단백질 풀도 같이 작용하기 때문에 피부는 매우 촘촘한 구조로 방어벽을 쌓는다.

https://youtu.be/1CPlahwT-sY (피부 구조 개념설명 동영상)

연구책임자인 다나카 박사는 “켈빈 경이 1세기 전에 생각한 추상적인 수학적인 형태가 자연에서도 매우 중요한 형태라는 점이 정말 신기하다”고 말했다. 이번 연구는 쥐의 귀에서 관찰한 것이지만, 인간에게도 거의 유사할 것으로 과학자들은 보고 있다.

과학자들은 인간의 피부병에 대한 좀 더 효과적인 치료법이 나올 것으로 예상하고 있다. 치료가 쉽지 않은 습진이나 마른버짐 같은 질병은 피부세포가 교체되는 과정이 제대로 작동하지 않기 때문에 발생하는 증상이기 때문이다.

습진은 피부의 방어벽이 약해지면서 나타나는 증상으로, 습진에 걸리면 세균침투, 염증이나 기타 감염 등에 매우 취약하다.

하얀 각질이 일어나는 마른버짐은 역시 피부층 사이의 단단한 결속이 무너지면서 발생하는 현상이므로 이번 연구결과가 치료법을 발견하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2016-12-09 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터