지난해 혈액 검사를 통해 8가지 정도의 암을 발견할 수 있다는 연구가 나온 데 이어, 최근 개발 중인 검사법으로 20여 가지의 암과 발병 위치를 찾아낼 수 있다는 연구가 발표됐다.

미국 하버드의대 부교수이자 다나-화버 암연구소 폐암 전문가인 제프리 옥스나드(Geoffrey Oxnard) 박사는 28일 스페인 바르셀로나에서 열리고 있는 2019 유럽종양학회(ESMO, 9월 27일~10월 1일)에서, 다기관 임상시험 결과 혈액 속에 떠다니는 DNA 분석을 통해 20여 가지의 암 관련 메틸화 패턴을 정확하게 탐지하는 성과를 얻었다고 발표했다.

이와 함께 암이 발생한 기관과 조직도 정확하게 판별할 수 있었다고 밝혔다.

유럽종양학회는 세계 최대의 암 관련 학술대회 중 하나로, 이번 암 혈액검사 임상시험에는 다나-화버 암연구소를 비롯해 메이요 클리닉, 클리블랜드 클리닉, 텍서스 온콜로지, 하트포드 건강 암 연구소 등의 연구진이 참여했다.

암 환자와 비 암환자 3600개 표본 조사

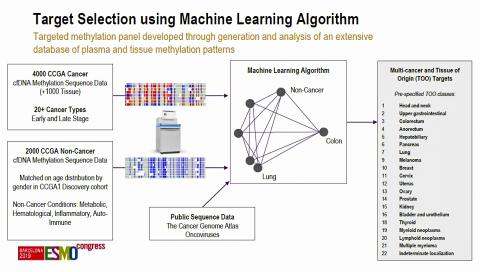

이 검사법은 미국 캘리포니아 생명공학회사인 그레일(GRAIL, Inc.)사에서 개발한 것으로, 차세대 시퀀싱 기술을 이용해 유전자 활성 및 비활성에 영향을 미치는 DNA의 미세한 화학적 표지(메틸화, methylation)를 조사하는 방법이다.

연구팀은 약 3600개의 혈액 표본을 수집해 조사했다. 혈액을 채취할 당시 대상 가운데 일부는 암 환자였고, 다른 일부는 암 진단을 받지 않은 사람들이었다.

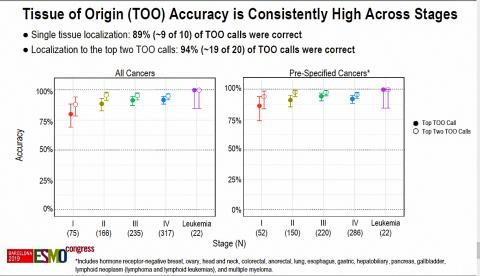

테스트 결과 암 환자로부터는 성공적으로 암 신호를 포착했고, 아울러 암이 어디서 시작됐는지 그 기원 조직도 정확하게 식별해 냈다.

연구팀은 이 테스트가 암이 실제로 존재할 때만 양성 결과를 나타내는 특이성이 높을 뿐 아니라, 암이 기원한 장기와 조직을 집어내는 능력도 높다는 사실을 발견했다.

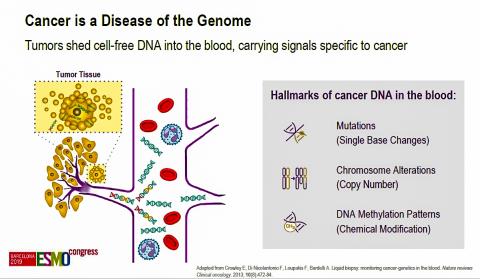

혈액 속에 떠다니는 DNA의 메틸화 확인

이 새로운 검사는 암 세포가 죽을 때 혈류로 흘러 들어간 DNA를 조사한다. DNA에서 유전적 돌연변이나 암 관련 변형을 탐지하는 ‘액체 생검(liquid biopsies; 고형 조직이 아닌 피 같은 액체 조직 생체검사법)’과 달리, 이 기술은 메틸 그룹으로 알려진 DNA의 변형에 초점을 두고 있다.

메틸 그룹은 메틸화로 불리는 과정에서 DNA에 부착돼 어떤 유전자들이 켜지고 꺼지는지를 조절하는 화학적 단위다. 비상적인 메틸화 패턴은 많은 경우에 돌연변이보다도 암과 암 유형을 더욱 잘 나타내 주는 것으로 판명됐다.

새로운 테스트는 암세포에서 비정상적인 메틸화 패턴이 발견된 게놈 부분을 겨냥한다.

논문 주 저자인 옥스나드 교수는 “우리는 이전 연구에서 메틸화 기반 분석법이 혈액 샘플로부터 여러 형태의 암을 탐지해 내는 작업에서 전통적인 DNA-시퀀싱 접근법을 능가한다고 밝힌 바 있다”며, “이번 새 연구 결과는 이런 분석법이 암 환자를 선별할 수 있는 가능한 방법임을 입증해 준다”고 말했다.

암 존재 나타내는 특이도 99% 이상

연구팀은 이 연구에서 암으로 진단받은 환자 1530 명과 암 진단을 받지 않은 2053 명 등 3583 명의 세포 없는(cell-free) DNA를 분석했다. 이 DNA는 한 때 세포 안에 있다 세포가 죽자 혈류로 흘러 들어온 것들이다.

암 환자 샘플은 호르몬 수용체 음성 유방암을 비롯해 대장암, 식도암, 담낭암, 위암, 두경부암, 폐암, 림프성 백혈병, 다발성 골수종, 난소암 및 췌장암 등 20개 이상의 유형으로 구성됐다.

암이 존재함을 나타내는 전체 특이도는 99.4%로, 잘못 표시된 것은 0.6%에 불과했다. 사전 지정된 고사망율 암 탐지 민감도(암이 있는 것으로 검사된 환자들의 혈액 샘플 백분율)는 76%였다.

이 그룹 내에서 1기 암환자의 민감도는 32%, 2기 암환자의 민감도는 76%, 3기의 경우는 85%, 4기는 93%로 나타났다. 모든 암 유형에 대한 민감도는 55%로, 단계별로 검출률이 유사하게 증가했다.

검사 결과 샘플의 97%에서 암이 발생한 조직이 표시됐고, 이 가운데 89%에서 암이 발생한 정확한 장기나 조직을 식별해 냈다.

옥스나드 교수는 이 검사법이 폭넓게 활용되면 일반적인 암의 작은 조직도 조기에 발견해 많은 환자들이 효과적인 치료를 받을 수 있을 것이라고 전망했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2019-10-01 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터