손쉬운 혈액검사를 통해 알츠하이머병을 조기에 발견할 수 있게 될 전망이다. 이 검사는 또한 정확도가 높아 고가의 PET 촬영을 대신할 수 있을 것으로 보인다.

미국 워싱턴대(세인트루이스) 의대 연구팀은 혈액 내 미세한 양의 알츠하이머병 관련 단백질을 탐지하는 기술을 개발해 ‘실험 의학 저널’(Journal of Experimental Medicine) 28일 자에 발표했다.

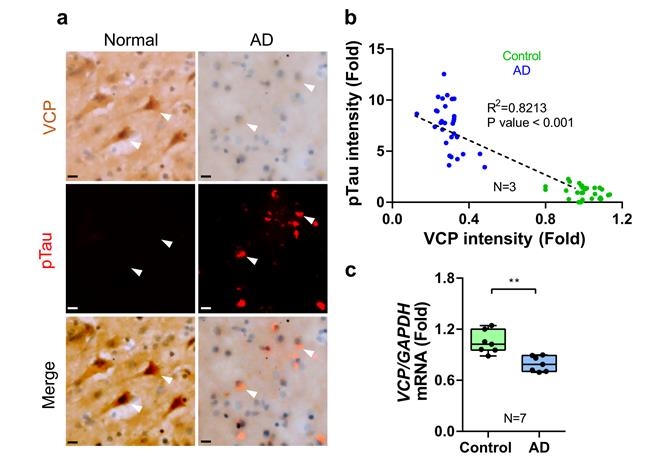

이 연구는 알츠하이머병과 관련이 있는 두 가지 단백질 가운에 타우(tau)의 한 종류인 p-tau-217가 알츠하이머병 초기 단계에서 증가하며, 따라서 증상이 나타나기 몇 년 전에 간단한 혈액검사로 이 병을 진단할 수 있을 것이라는 기대를 안겨준다.

지금까지 값비싼 PET나 요추천자법으로 확인

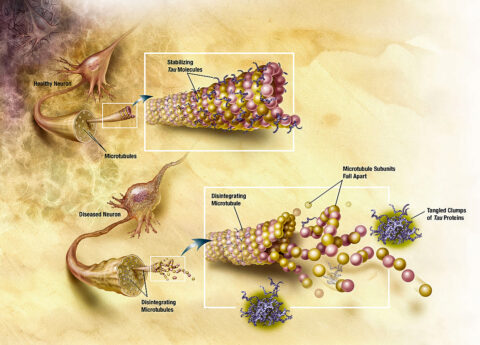

알츠하이머병은 아밀로이드-베타(β)라 불리는 단백질과, 알츠하이머 환자의 신경세포에서 신경 섬유를 엉키게 하는 타우 단백질 응집체에 의해 특징적인 플라크(plaque)가 형성된다.

아밀로이드-베타와 타우 단백질은 기억 상실이나 혼동과 같은 인지적 증상이 명백히 나타나기 몇 년 전부터 변화하기 시작한다.

그러나 이를 감지할 수 있는 유일한 방법은 양전자 단층 촬영(PET)으로 뇌 사진을 찍거나 요추를 뚫어 아밀로이드-베타와 타우 단백질이 뇌척수액에서 어떻게 변화했는가를 측정하는 것뿐이었다.

이 때문에 지난 여러 해 동안 연구자들은 알츠하이머 발병 전 병을 감지할 수 있는 PET 스캔이나 요추 천자법보다 덜 침습적이거나 비용이 저렴한 혈액검사법을 개발하려고 노력해 왔다.

이번 연구를 수행한 워싱턴대 의대 신경학과 랜달 베이트먼(Randall Bateman) 석학교수와 니콜라스 바르텔레미(Nicolas Barthélemy) 조교수팀은 이전에 p-tau-217로 알려진 변형된 타우 단백질 조각이 환자가 인지 증상을 나타내기 전 뇌척수액에 축적되고, 이후 병이 진전됨에 따라 점차 증가함으로써 아밀로이드 플라크 형성을 정확하게 예측할 수 있다는 사실을 발견했다.

질량분석 기반으로 1조 분의 1 그램 이하 확인

연구팀은 p-tau-217이 알츠하이머 환자의 혈액에도 존재할 수 있으나, 그 양이 검출하기 어려울 정도로 매우 낮은 수준일 것이라고 생각했다.

베이트먼 교수는 “이 때문에 우리는 타우 단백질들 특히 p-tau-217의 혈액 내 수준을 정량화하고 이를 아밀로이드 병리 및 치매 발병과 비교해 과연 혈액 기반의 알츠하이머병 생체표지자(biomarker)로서의 가능성이 있는지를 평가하고자 했다”고 밝혔다.

베이트먼 교수실의 바르텔레미 박사팀은 4 ml 정도의 혈액에 들어있는 p-tau-217과 다른 타우 조각들의 양을 측정하기 위해 질량 분석 기반의 측정법을 개발했다. 4 ml 정도의 적은 피에는 p-tau-217이 1조 분의 1그램 이하가 들어있는 것으로 알려져 있다.

바르텔레미 박사는 “우리가 알기로, 이것은 인체 혈장(blood plasma)의 단백질 표지자를 질량 분석법(mass spectrometry)으로 측정한 것 가운데 최저 농도”라고 설명했다.

환자나 발병 예정자들 p-tau-217 수준 높아

연구팀은 혈액 속 p-tau-217 수준이 뇌척수액에서의 수준과 유사하게, 건강한 연구 참여자들에게서는 극도로 낮았으나, 아밀로이드 플라크가 있는 환자들이나 아직 인지 증상이 나타나지 않은 사람들에게서는 상승돼 있다는 사실을 발견했다.

혈장에서의 p-tau-217 측정은, PET 스캔을 실시할 경우 아밀로이드 플라크가 존재할 것이라는 사실을 미리 예측할 수 있을 정도로 정확했다.

이 결과는 이전에 알츠하이머병의 생체표지자로 제안된 타우 조각인 p-tau-181보다 우수한 성능을 나타냈다.

베이트먼 교수는 “이번 연구 결과는 혈액 속 타우 동형단백질(isoforms)들이 알츠하이머병의 감지와 진단에 유용할 수 있다는 아이디어를 지지한다”고 말하고, “특히 혈장 속 타우 수준 분석은 값비싼 PET 촬영을 대신해, 정상적인 사람들을 대상으로 아밀로이드 플라크 형성과 관련한 타우 변화를 식별해 낼 수 있는 고감도의 탐색 도구로 사용할 수 있을 것”이라고 제안했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2020-07-30 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터