식충식물 중 덫처럼 생긴 잎으로 작은 곤충을 빠르게 잡는 파리지옥. 최근 일본 과학자들은 파리지옥이 외부 자극에 의한 트랩의 작용 원리를 시각화하는 데 성공해 국제식물 연구 저널인 ‘네이처 플랜츠(Nature Plants)’ 10월 호에 논문을 게재됐다.

파리지옥은 포충 트랩 양면에 각각 3개의 감각모가 있어 파리나 모기 등의 작은 곤충이 감각모를 건들면 반응이 일어난다. 또한 첫 번째 자극 이후, 30초 이내에 두 번째 자극이 감각모에 주어져야 트랩을 빠르게 닫아 먹이를 가두게 된다.

과학자들은 동물과 다르게 뇌나 신경계가 없는 식물이 어떻게 첫 자극 이후 30초를 기억하는지, 신호를 기억하는 물질을 알아내고자 노력해 왔다.

1988년에 독일 본대학 식물연구소의 디에터 호딕(Dieter Hodick)과 안드레스 시버스(Andreas Sievers) 박사는 파리지옥의 트랩에 작용하는 신호전달물질로 칼슘 이온이 사용되고, 칼슘으로 인해 전위가 발생한다는 가설을 세웠다.

하지만 당시 기술로는 식물 세포의 손상 없이 칼슘 이온의 농도를 측정할 수 없어 가설을 입증할 방법이 없었다.

형광 단백질 이식, 칼슘 농도에 따라 반응

일본 국립기초생물연구소(NIBB)의 연구팀은 이 가설을 증명하기 위해 칼슘 이온을 수용하는 센서에 유전체를 넣었다. 유전체 이식에는 아그로박테리움(Agrobacterium)을 사용했고, 칼슘 센서는 GCaMP6 단백질로 칼슘 이온이 결합하면 형광이 강해져 눈으로 확인케 했다.

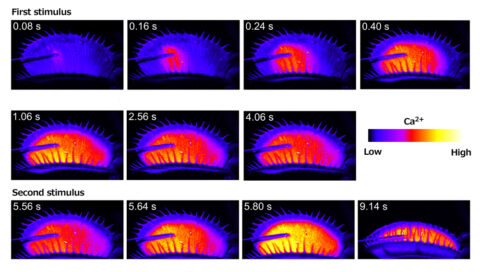

연구팀은 자극의 도구로 곤충이 아닌 얇은 바늘을 사용해 형광 단백질의 농도 수준을 측정하는 방법을 선택했다. 그 결과, 처음 외부 자극으로 감각모에서 시작해 일시적으로 칼슘 이온 농도가 급증하면서 잎 전체가 녹색의 형광 단백질이 빛나는 결과를 얻었다. 이후 30초 이내에 두 번째 자극을 주니 칼슘 이온 농도가 더 높은 수준으로 증가하면서 녹색의 형광 단백질이 더욱 밝게 빛나면서 트랩을 닫는 상관관계를 이어갔다.

또한 첫 번째 자극으로 칼슘 농도가 급격히 증가한 후, 시간이 지나면서 세포 내 칼슘 농도가 감소했다. 하지만 감각모에 감지된 두 번의 자극 간격이 30초를 넘어서면 2회의 자극에도 트랩을 닫지 않았다. 이것은 두 번째 활동전위가 임곗값을 초과하지 못해 트랩을 닫지 않은 것으로 확인되어 파리지옥의 기억은 세포 내 칼슘 이온 농도의 변화에 반응하는 것으로 나타났다.

연구팀은 파리지옥의 칼슘 이온 농도 증가 속도는 다른 식물이 상처를 입었을 때 다른 부위에 방어 체계를 알릴 때 증가하는 칼슘 이온의 농도 속도보다 훨씬 빠른 것을 확인했다.

육식성 식물, 신호전달의 진화 밝히는 열쇠

연구팀은 이번 연구가 광합성을 통해 생존하는 식물이 척박한 환경에서 살아남기 위해 진화했다는 가설 이외에 어떻게 육식성을 가지게 되었는지를 밝힐 수 있는 실마리로 기대하고 있다.

이번 논문의 제1 저자인 히라쿠 수다(Hiraku Suda) 박사는 “2년 반 동안 수많은 실험에서 실패했지만, 파리지옥이 가진 매력적인 반응에 연구를 포기할 수 없었다”며 “파리지옥 세포에 외부 DNA를 결합할 수 있는 발견이 이번 연구의 중요한 단서가 됐다”라고 말했다.

이번 연구로 독일 과학자들이 처음 주장했던 파리지옥의 트랩 운동 작용에 칼슘 이온이 신호로 작용한다는 가설을 일본 과학자들이 규명한 셈이다. 하지만 여전히 해결하지 못한 과제가 있다. 칼슘 이온의 농도 변화로 만들어진 기억이 전기신호로 변환되면서 어떻게 빠르게 트랩을 운동하게 하는지에 대한 점이다.

연구팀은 파리지옥의 잎을 움직이는 칼슘 이온의 분자적 원리와 파리지옥 잎이 먹이 섭취를 위한 빠른 운동 능력에 관한 추가 연구를 계획 중이다.

NIBB 연구팀을 이끄는 미츠야스 헤세베(Mitsuyasu Hasebe) 교수는 “이번 연구는 식물의 움직임과 육식동물의 진화를 밝히는 첫 단계이다. 아직 밝히지 못한 많은 식물과 동물의 생물학적 특성을 연구할 계획이다”라고 말했다.

- 정승환 객원기자

- biology_sh@daum.net

- 저작권자 2020-10-29 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터