정육면체 배설물을 떨어뜨리는 신기하고 이상한 동물인 웜뱃(wombat)이 어떻게 그런 모양을 만드는지 과학자들이 밝혀냈다. 한 마디로 웜뱃의 길고 기다란 장 안에서 아주 서서히 밀가루 반죽으로 케이크를 만드는 것과 같은 과정이 일어난다고 비유했다.

조지아 텍(Georgia Tech)의 패트리샤 양(Patricia Yang) 박사는 여러 동물들의 배설물을 보았다. 살아있는 동물이 가진 독특한 인체 안의 유체 역학을 연구해서 특이한 분야를 연구하는 과학자에게 주는 이그노벨상(Ig Nobel Prize)도 받았다.

그녀는 물기 많은 파이같이 생긴 소 똥도 연구하고, 쥐 같은 설치류 동물이 작은 알갱이를 배설하는 것도 들여다보았다. 코끼리의 커다란 똥 덩어리도 들여다보았다.

창자에서 일어나는 유체 역학 적용

2015년 참석한 한 학회에서 그녀가 창자의 운동에 대한 수학적 모델을 막 발표했을 때였다. 학회에 참석한 한 과학자가 ‘동물의 몸속에서 일어나는 유체 역학에 대한 이론이 웜뱃(wombat)에게도 효과가 있는지’ 물었다.

그때까지 패트리샤 양은 웜뱃이라는 동물을 본 적이 없었다. 구글에서 검색하여 웜뱃의 배설물을 보고는 너무나 신기하게 주사위같이 각진 배설물에 매료됐다.

호주에 사는 이 유명한 포유류의 배설물은 세계에서 유일하게 작고 검은 정육면체 모양이다. 웜뱃은 자연적으로 정육면체 배설물을 생산할 수 있는 유일한 동물이지만, 지금까지 사람들은 어떻게 정육면체 똥을 배설할 수 있는지 전혀 알지 못했다.

아마도 패트리샤 양은 과학자로서의 자존심과 타고난 호기심을 떨쳐버리지 못했을 것이다. 아무도 풀지 못했던 그 신기하고 괴상한 미스터리에 달려들었다.

그녀는 조지아 공대의 실험실 선배인 생체공학자 데이비드 후(David Hu)와 함께 2018년부터 웜뱃의 장에 대한 연구를 시작했다.

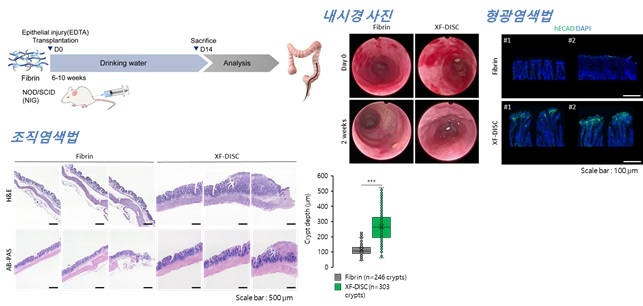

호주 태즈메이니아에서 한 과학자가 웜뱃을 조심스럽게 해부해서 웜뱃 내장을 미국으로 보냈다. 내장 속 배설은 처음에는 진흙 같은 모양이었다가 점점 더 끝이 뾰족하고 단단한 정육면체 구조물로 변하는 과정이 한눈에 들어왔다. 살아있는 어미 웜뱃에 대한 CT검사를 보면 당연히 이 동물이 네모난 모양의 항문을 가진 것은 아니었다.

두 마리의 웜뱃을 해부한 샘플과, 수학적 모델을 사용해서 연구팀은 웜뱃이 어떻게 정육면체를 만드는지 알아냈다.

첫 번째로 이상하고 놀라운 점은 웜뱃의 장 길이가 무려 9m에 이를만큼 비정상적으로 길다는 것이다. 이 1m 정도의 동물은 사람과 비교할 때 음식에서 영양과 수분을 빨아들이는데 10배 나 더 오래 걸린다. 때로는 2주가 걸리기도 한다.

당연히 웜뱃의 배설물은 사람 배설물에 비해 두 배 가까이 건조하다. 아마 웜뱃이 호주 건조한 지역에서 생존하는 하나의 중요한 기술일 수 있다. 웜뱃의 창자를 절개해서 공개한 사진을 보면, '황록색 슬러리'에서 '깎아지른 가장자리와 납작한 얼굴'을 가진 건조한 입방체로 점진적으로 변하는 모습이 뚜렷하다.

연구팀은 풍선을 사용해서 웜뱃의 장의 조직과 근육이 두께와 뻣뻣한 정도가 위치에 따라 다른 것을 알아냈다. 다른 곳에 비해서 장 단면적이 2배이고 강성이 4배인 영역이 나타났다. 이것이 장의 수축에 의한 모서리 형성을 쉽게 만들어 준다고 연구팀은 생각했다.

수학적 모델을 사용하여, 연구팀은 두꺼운 장 근육 부분의 강직한 영역과 그렇지 않고 부드러운 영역이 번갈아 만들어내는 원형의 수축 운동을 시뮬레이션했다. 그랬더니 강성비가 늘어날수록 더 정사각형으로 나타났다. 모서리는 뻣뻣한 장 부위의 수축이 빨라지고 부드러운 장 부위의 중심부에서 수축이 상대적으로 느리기 때문에 생긴다.

근육이 두꺼워 꽉 끼는 부분은 빠르게 수축되어 배설물을 세게 밀어내고, 부드러운 근육 부분은 천천히 수축하여 모서리를 성형했다.

10만 번 이상 장에서 수축운동

장의 간단한 모델을 만들어 실험해보니 10번 미만의 수축 주기에서 모서리가 형성되는 것을 발견했다. 5일 동안 2초마다 한 번씩 수축하면, 배설물은 10만 번 이상을 수축운동에 들어가게 된다고 연구팀은 밝혔다.

이렇게 해서 배설물이 장의 가장 뒷부분에 있을 때 정육면체를 형성할 수 있다. 해부 결과를 봐도 정육면체는 장의 마지막 17% 내에서만 형성된다.

데이비드 후는 "이것은 거의 케이크를 굽는 것과 같다"고 설명했다. 케이크 반죽은 처음에는 축축하고 엉성하다. 그러나 시간이 지나고 오븐에서 가열되면서 말라 버린다. 그러면 단단하게 익어가는 케이크 반죽은 케이크 통의 가장자리에서 모서리와 평평한 표면을 형성하기 시작한다. 케이크 역시 마지막에 굳어지는 것이다. 웜뱃은 매일 거의 100개의 정육면체 케이크를 구워내는 것이다.

물론 과학자들은 웜뱃이 왜 이렇게 하는지는 아직 수수께끼로 남겨 놓았다. 웜뱃은 시력이 좋지 않아서 배설물을 사용하여 서로 의사소통을 한다. 웜뱃은 메시지를 아주 잘 전달하기 위해서 바위, 통나무 또는 높은 곳에 배설물을 배치하는 것을 좋아한다.

아마도 정육면체는 잘 굴러가지 않아서 원하는 장소에 정확하게 배치해서 메시지를 전달하는데 유리하기 때문일까? 아니면 표면적이 늘어나기 때문에 향기를 배출하는 분포를 늘려서 더 많은 메시지를 빨리 전달할 수 있기 때문일까?

필요 이상의 과한 해석일지 모른다. 정육면체 모양은 그저 웜뱃의 장에서 나타나는 긴 탈수과정의 결과일 수 있다. 수분이 충분히 공급되는 동물원과 야생 공원에서 수거한 웜뱃의 배설물은 그렇게 각이 많이 지지 않았다.

연구팀은 웜뱃 장에서 일어나는 현상이 제조, 임상 병리, 소화 건강에 적용될 수 있다고 발표했다.

이번 연구는 소프트 매터(Soft Matter) 저널 최신호에 발표됐다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2021-02-03 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터