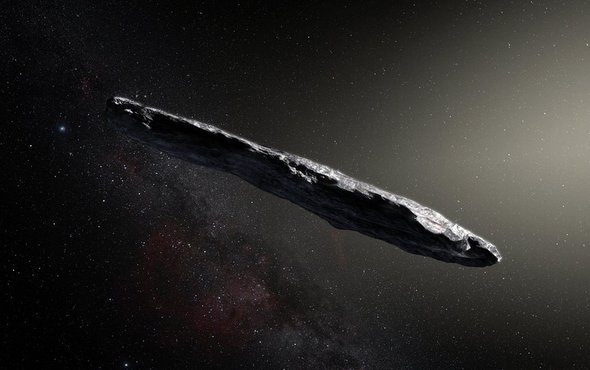

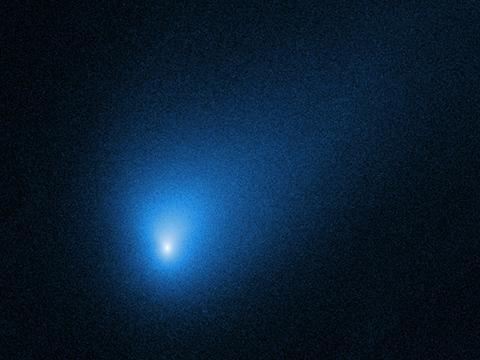

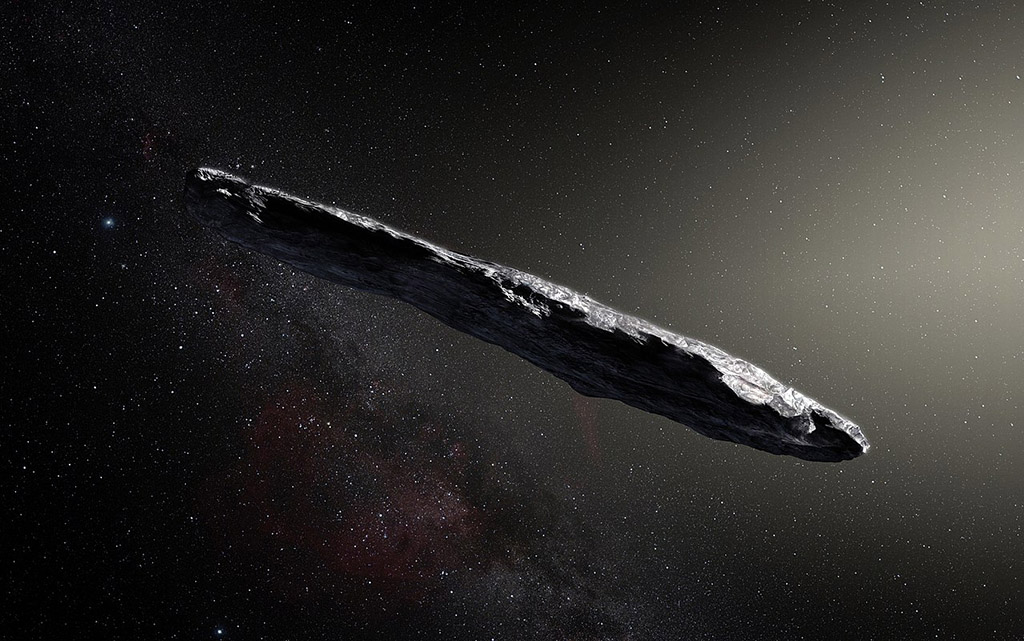

지난 2017년 천문 관측 사상 최초로 성간 천체인 ‘오무아무아(ʻOumuamua)’를 발견했고, 이어 2019년에는 두 번째로 ‘2I/보리소프(Borisov)’ 혜성을 발견해서 외계 천체 탐사에 대한 기대가 커지고 있다.

이러한 성간 천체(Interstellar object, ISO)는 태양계가 아닌 다른 행성계에서 생성되었을 가능성이 커서 탐사할 가치가 매우 높다. 그러나 갑자기 나타나서 빠른 속도로 태양계를 스쳐 가며, 한 번 지나간 뒤에는 다시 돌아오지 않기 때문에 탐사선을 보내기 어렵다.

미항공우주국(NASA)은 혁신적인 항공우주 분야 연구를 지원하는 ‘혁신 고급 개념(NASA Institute for Advanced Concepts, NIAC)’ 프로그램을 진행 중이다. 2020년도 NIAC 1단계 지원 사업으로 선정된 한 연구 프로젝트는 성간 천체를 직접 탐사할 수 있는 새로운 아이디어를 제시했다. 그 비결은 다름 아닌 ‘태양 중력’을 활용하는 것이다.

매사추세츠공대(MIT)의 리처드 리나레스(Richard Linares) 항공우주학과 교수가 이끄는 연구팀은 ‘성간 천체와 랑데부를 위한 동적 궤도 슬링샷 (Dynamic Orbital Slingshot for Rendezvous with Interstellar Objects)’이라는 연구 주제로 NIAC 지원을 받게 됐다.

여기서 쓰인 슬링샷의 정확한 명칭은 ‘중력 슬링샷(Gravitational slingshot)’이다. 슬링샷이란 주로 새총을 뜻하는 단어지만, 자동차 경주에서 레이싱카들이 코너를 미끄러지듯 돌며 가속하는 것을 말하기도 한다. 또한, 항공우주학에서 질량이 큰 천체의 중력을 이용해 가속하는 ‘중력 도움(Gravity assist)’ 항법의 다른 표현이다. 야구 배트를 휘두르는 스윙과 비슷하다고 하여 ‘스윙바이(Swing-by)’라고도 부른다.

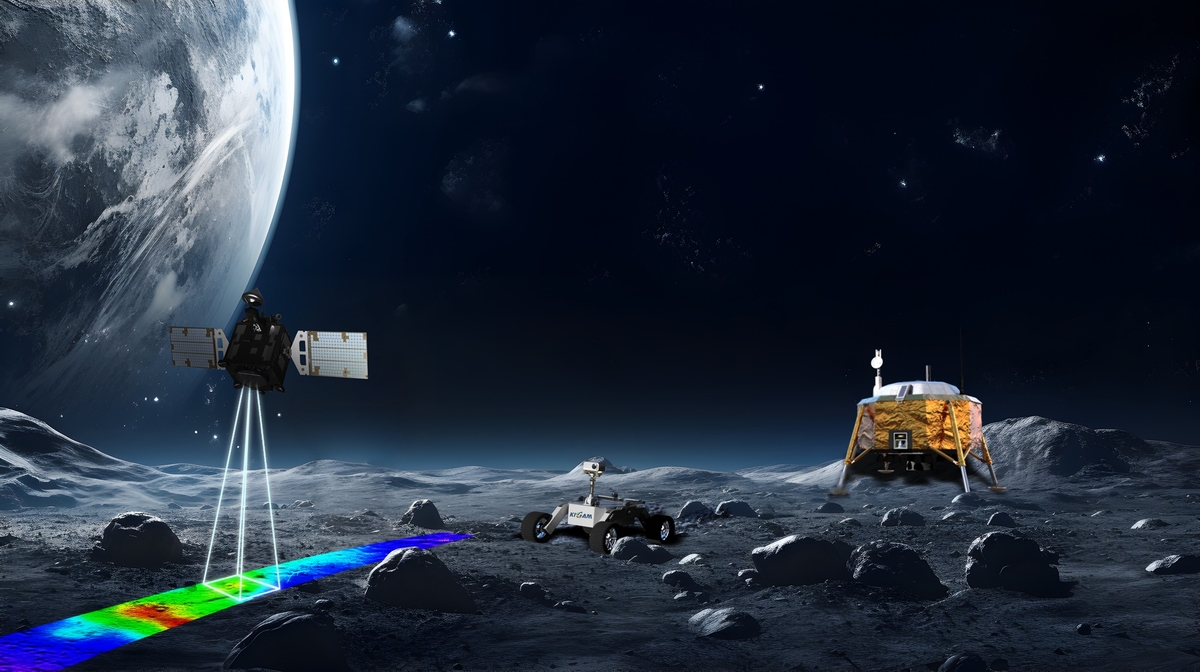

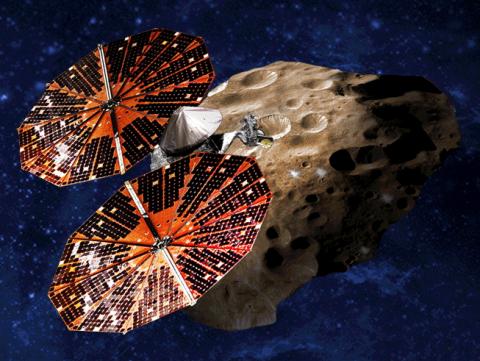

솔라세일과 태양 슬링샷을 이용한 성간 천체 탐사선

리나레스 교수는 “지구에서 성간 천체를 관찰하는 데 근본적인 문제가 있다. 태양빛이 성간 천체를 제대로 비춰야만 망원경으로 감지할 수 있기 때문이다”라면서 “성간 천체는 너무 빨리 움직여서 태양계를 지나치기 전에 탐사선을 보낼 시간적 여유가 적다. 설령 지구에서 탐사선을 발사하더라도 빠르게 가속해야 하지만, 현재의 추진 기술로는 한계가 있다”라고 성간 천체 탐사가 어려운 이유를 밝혔다.

MIT 연구팀이 제시한 대안은 솔라세일(solar sail)을 이용한 ‘정지 위성(static satellites)’이다. 먼저 태양계 외곽에 여러 대의 작은 탐사선을 빙 둘러 띄워놓고 정지궤도위성처럼 제자리에 멈춰 있도록 한다. 중력에 이끌려 태양 쪽으로 움직이는 것은 표면적이 큰 솔라세일로 추진력을 얻어 상쇄할 수 있다. 이 상태로 성간 천체가 발견될 때까지 기다리며 언제든 출격할 태세를 갖추게 된다.

만약 성간 천체를 발견하면 적당한 위치의 탐사선을 골라 태양 쪽으로 자유 낙하시킨다. 그러면 연료 없이도 태양의 강력한 중력에 의해 점차 가속할 수 있다. 자유 낙하 궤도는 솔라세일을 범선의 돛처럼 이용해서 성간 천체와 만나는 코스로 조절하고, 태양을 지나친 뒤에는 다시 솔라세일로 추진력을 얻어 성간 천체를 따라잡는다는 발상이다.

연구팀은 중력 슬링샷으로 성간 천체에 도달한 탐사선이 장기간 랑데부를 유지하는 방법을 연구하고 있다. 가급적 오래 머무를수록 많은 데이터를 얻을 수 있기 때문이다.

리나레스 교수는 “목표물을 그냥 지나치는 플라이바이(Flyby) 미션은 속도를 늦출 필요가 없어서 비교적 쉬운 편이다. 그러나 목표물과 랑데부하려면 가속이나 감속해서 두 물체의 상대 속도를 일치시켜야 하므로 더 어렵다”라면서 아직 풀어야 할 난관이 있다고 밝혔다.

같은 MIT 항공우주학과의 올리비에 드 웩(Olivier de Weck) 교수는 이번 연구에 대해서 “우리가 태양에서 얻는 두 가지 주요 요소인 중력과 방사선을 이용한 전례 없는 방식으로 성간 천체를 탐사할 수 있어서 기대된다”라고 평가했다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2020-05-14 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터