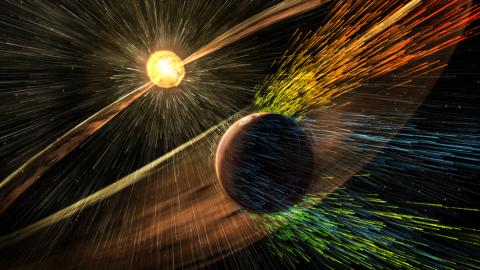

태양에서 분출되는 바람인 태양풍(solar wind) 속에는 양성자·전자 등 미립자들이 포함되어 있으며, 매초 약 100만 톤의 달하는 질량이 태양에서 방출되고 있다. 이 태양풍으로 인해 화성에 있던 대기가 소실됐다는 관측 결과가 발표됐다.

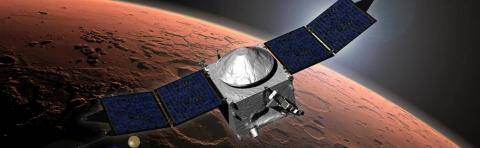

6일 새벽(한국 시간) 미 항공우주국(NASA)은 워싱턴D.C.에 있는 NASA 본부에서 기자회견을 열고 화성궤도에 머무르면서 대기 조사와 연구를 하고 있는 탐사선 메이븐(MAVEN, M ars A tmosphere and V olatile E volutio N의 약자)의 탐사 결과를 발표했다.

메이븐의 데이터 분석 결과에 따르면 과거 화성에는 대기가 존재하고 있었으며 따뜻하고 비가 오는 환경을 통해 생명체가 자라고 있었던 것으로 추정된다. 그러나 태양풍에 의해 대기가 손실됐으며, 이로 인해 화성이 지금의 불모지로 변화했다고 설명했다.

“매초 약 100g씩 화성 대기층 벗겨내고 있어”

현재 화성의 대기는 표면의 평균 대기압이 지구의 0.6% 수준에 불과할 정도로 매우 희박하다. 그동안 NASA는 화성 표면에 있던 대기가 어떤 원인에 의해 우주공간으로 사라졌으며, 대기가 다시 돌아올 가능성은 희박하다고 전한 바 있다.

그러나 어떤 이유로 화성 대기가 사라졌는지에 대해서는 설명하지 못하고 있었다. 그러나 메이븐 탐사 결과를 통해 그 원인이 분석됨에 따라 향후 화성을 비롯한 행성들에 대한 생명체 연구에 힘을 싣게 됐다.

우주인이면서 워싱톤 NASA본부에 근무하고 있는 존 그런스펠드(John Grunsfeld) 부본부장은 이날 기자회견을 통해 “과거 화성에는 물을 공급할 수 있을 정도의 두터운 대기층이 형성돼 있었을 것”이라고 말했다.

그러나 태양이 활발하게 활동하던 수십억년 전부터 태양으로부터 발생하는 태양풍이 매초 약 100g의 비율로 대기를 벗겨내고 있다. 대기 손실이 심하게 일어나고 있는 지역은 ‘극지방 플륨(polar plume)’이라고 불리는 극지와 화성을 덮고 있는 가스층 등이다.

메이븐의 책임연구원인 브루스 야코스키(Bruce Jakosky) 콜로라도대 교수는 “이 같은 대기 손실은 태양활동을 시작한 수십 억년 전부터 계속돼온 현상이라고 생각한다”고 말했다.

그는 태양풍이 화성 대기를 벗겨내고 있는데 대해 “(도둑이) 금고에서 매일 돈을 조금씩 빼내가는 것처럼 장기간에 걸쳐 화성으로부터 대기 손실이 일어나고 있다”고 비유했다. 태양의 흑점이 폭발하며 플라스마 입자가 대량 방출되는 태양폭풍 역시 대기 손실의 원인이 되고 있다.

화성에 생명체 존재 가능성 더 높아져

야코스키 박사는 “올해 3월 강력한 태양으로부터 플라즈마를 방출하는 태양폭풍이 연속적으로 발생했는데, 화성 탐사선 메이븐이 측정한 결과 이 폭풍으로 인해 화성의 대기 손실률이 급격히 높아지는 것을 확인했다”고 설명했다.

과거 연구 결과에서는 이 태양폭풍이 화성 대기 손실의 주요인인 것으로 추정됐었다. 그러나 이번 분석 결과로 화성 대기 손실의 주 원인이 태양풍인 것으로 밝혀짐에 따라 향후 화성과 같은 행성 대기 연구에 큰 변화가 일어날 것으로 예상되고 있다.

화성에 많은 물이 존재할 수 있었다는 것은 생명체가 존재했을 가능성을 시사하는 것이다. 이전의 탐사 결과에서도 강물에 의해 형성됐을 것으로 추정되는 계곡들, 미네랄 성분이 들어있는 물질들이 발견돼 생물체가 존재했었다는 추정이 이어졌다.

화성에 두터운 대기층이 형성돼 있었으며, 많은 물이 존재했을 것이라는 이번 연구 결과는 그동안 추정됐던 화성의 생명체 존재설을 더욱 강화하는 것이다. 화성을 비롯한 다른 행성에 생물체가 존재할 수 있다는 주장이 힘을 얻을 것으로 보인다.

이번에 활약한 탐사선은 ‘메이븐’은 그 이름처럼 화성의 대기를 탐사하기 위해 2013년 11월 발사됐다. 메이븐은 10개월간 7억1100만 km를 날아 2014년 9월 화성 궤도에 진입하는 데 성공했다.

메이븐은 이후 지금까지 1년여간 화성 상공 150∼6,200km의 타원 궤도를 돌면서 화성 상층부의 대기와 이온권, 태양풍의 영향 등을 면밀히 조사해 왔다. 메이븐은 거대한 태양전지판을 몸통 양쪽에 달고 무게는 약 2.4t이다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2015-11-06 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터