정말 ‘끝날 때까지 끝난 것이 아니다’라는 말이 자연스럽게 떠오르는 요즘이다. 조만간 끝날 것처럼 여겨지다가도 어느 틈엔가 급증하는 코로나19 확진자수를 보면서 피로감을 넘어 절망감을 느끼기 때문이다.

하지만 낙담만 하고 있을 수도 없는 노릇이다. 이런 때일수록 모두가 백신을 접종하고 방역수칙을 준수해야만 코로나19의 종식을 기대할 수 있다. 특히 잠깐 느슨해졌던 방역수칙의 고삐를 다시 한 번 바짝 죄어야만 하는 상황인데, 이러한 상황을 도와줄 똑똑한 마스크들이 하나둘씩 선을 보이고 있어 화제가 되고 있다.

쉽고 빠르게 코로나바이러스 감염 여부 파악

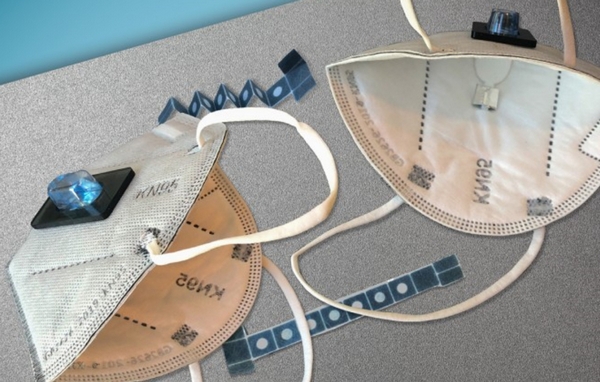

코로나바이러스에 감염되었는지를 알려면 누구나 커다란 면봉으로 코를 쑤시는 고통스러운 검사를 견뎌야만 한다. 하지만 이 신개념 마스크만 착용하면 가만히 앉아서 숨만 쉬어도 바이러스 감염 여부를 파악할 수 있다. 바로 미국의 과학자들이 개발한 ‘셜록(sherlock) 마스크’다.

미 MIT공대와 하버드대의 연구원들로 구성된 공동 연구진이 개발한 이 마스크는 착용 후 90분 안에 사용자가 코로나19 바이러스에 감염되었는지를 알 수 있는 혁신적 기능을 갖고 있다.

연구진이 공개한 마스크를 보면 일반 마스크와 별다른 차이가 없다. 하지만 사용자가 마스크를 착용한 후 겉에 부착된 캡슐을 누르면 캡슐 내에 들어있던 물이 마스크 안쪽에 부착된 종이 재질의 센서로 흘러들어 가 90분 안에 감염 여부를 파악할 수 있다.

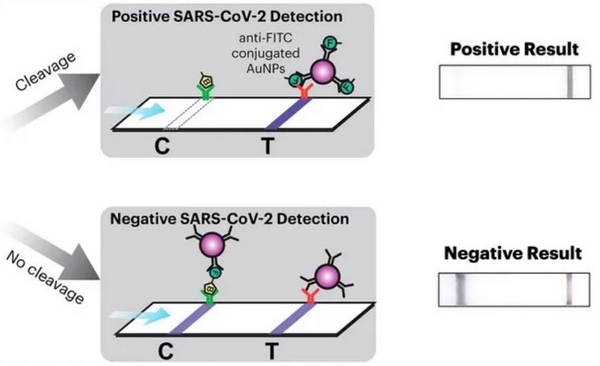

종이 재질의 센서가 얼마나 정확하게 바이러스를 감지할 수 있느냐고 의심하는 사람들이 대부분이겠지만, 의외로 뛰어난 검출률을 보여주고 있다. 가장 정확한 검진 방식으로 알려져 있는 유전자진단(PCR) 방식과 비슷한 정확도로 바이러스를 감지한다는 것이 연구진의 설명이다.

셜록 마스크의 감지 원리에 대해 개발을 주도한 하버드대의 ‘제임스 콜린스(James Collins)’ 교수는 “사용자의 입에서 나오는 코로나19 유전자와 접촉했을 때 저절로 색이 변하는 것이 센서의 작동 원리”라고 소개하며 “유전물질인 RNA와 수분이 결합하면 색이 변하는 단백질을 센서에 입혔기 때문”이라고 설명했다.

공동 연구진은 특정한 유전물질인 RNA를 만났을 때 색이 변하는 단백질을 종이에 발라 종이 센서를 만들었다. 바이러스 검사를 위해 버튼을 누르면 캡슐에 든 물이 센서로 흘러들어 가 바이러스를 검출하는 방식으로 설계되어 있다. 바이러스 검출 여부는 개인정보인 만큼 마스크 안쪽에 착용자 본인만이 확인할 수 있도록 제작되어 있다.

셜록 마스크의 뛰어난 기능은 코로나 바이러스 외에도 에볼라 바이러스나 인플루엔자 바이러스 또는 신경가스까지도 검출할 수 있다는 점이다. 공동 연구진은 이 검출 센서를 마스크뿐 아니라 의류에도 적용하기 위한 개발을 서두르고 있다.

바이러스가 마스크 외에도 신체 여러 곳에 묻어 있다가 감염시킬 수 있는 만큼, 다양한 바이러스 위험에 노출되어 있는 의료 종사자들의 의류에 적용하면 바이러스를 모니터링하는 솔루션으로도 활용될 수 있기 때문이다.

이에 대해 콜린스 교수는 “셜록 마스크에 적용된 기술은 하버드대와 MIT공대의 공동 연구진이 지난 3년 간 개발한 웨어러블 동결건조 기술이 핵심”이라고 밝히며 “색이 변하는 단백질은 동결건조 되어 있으므로 수개월 동안 옷이나 마스크 등에서 안정된 상태로 유지할 수 있다”라고 설명했다.

교체시기 알려주는 스마트마스크도 등장

셜록 마스크가 코로나 바이러스의 감염 여부를 쉽고 빠르게 파악할 수 있는 것이 장점이라면, 영국의 의료기 전문 업체인 에어팝(airpop)이 개발한 스마트마스크는 하루 종일 마스크를 착용한 채 일을 해야 하는 사람들을 위한 스마트마스크다.

하루 종일 마스크를 쓴 채 일을 해야 하는 사람들은 하루 동안 마스크를 몇 시간 착용했는지, 그리고 마스크를 얼마나 더 착용해야 안전한지 등에 대해 궁금할 수밖에 없다. 그러나 일을 하다 보면 그런 궁금증을 해소하기 어려울 때가 많다.

‘액티브플러스(active plus)’라는 이름의 이 스마트마스크는 마스크 전면에 호흡과 관련한 데이터를 비롯하여 온도 및 습도를 측정하는 센서가 달려있다. 센서는 스마트폰 애플리케이션과 연결되어 있어서 사용자의 호흡 습관과 건강 상태를 스마트폰을 보며 파악할 수 있다.

예를 들면 사용자의 분당 호흡수는 어떻게 변하는지, 또는 마스크를 얼마나 오랫동안 사용했는지 등을 점검하여 착용자에게 알려주는 것이다. 다시 말하자면 기존 마스크가 가진 착용자의 궁금증을 ICT 기술로 해결해주는 마스크라고 할 수 있다.

또한 센서를 통해 마스크 외부의 오염물질을 감지할 수 있다. 만약 바이러스나 박테리아 같은 병원체가 아닌 유해한 가스가 퍼져 있다 하더라도 마스크를 착용하고 있으면 언제든지 위험에서 벗어날 수 있다.

한편 사용 목적은 조금 다르지만, 국내 대기업인 LG전자나 삼성전자 등도 다양한 기능의 스마트마스크를 잇달아 선보이고 있어 눈길을 끌고 있다. LG전자가 선보인 마스크는 공기청정기 등에 사용하는 필터를 적용하여 외부의 나쁜 공기를 걸러주고, 필터 교체시기를 자동으로 알려주는 기능을 갖췄다.

또한 삼성전자도 가스 흡착 기술을 활용하여 마스크 안쪽으로 신선한 공기와 산소 등을 필요한 만큼 공급하는 스마트마스크를 개발했다. 전용 마스크 바깥쪽에 부착 가능한 산소 캔으로 산소농도 조절이 가능한 점도 이 마스크만이 가진 특징이다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2021-07-20 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터