지난 2015년 미국 야생동식물보호국(U.S. Fish and Wildlife Service)은 미국에 있는 침팬지가 멸종위기에 이르렀다고 선언하고 침팬지에 대한 도발적인 연구를 금지해줄 것을 촉구했다. 선언대로라면 침팬지에 대한 연구가 불가능한 상황이었다.

1일 '사이언스' 지에 따르면 그러나 연구센터에는 죽은 침팬지로부터 확보해놓은 뇌를 보관하고 있었다. 미국 켄트 주립대의 생물인류학자 메리 앤 라간티(Mary Ann Raghanti) 교수 연구팀은 37~62세 사이의 20마리의 침팬지 뇌를 가지고 연구를 진행할 수 있었다.

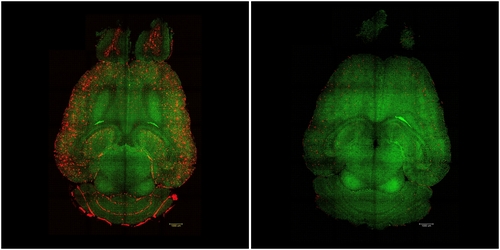

침팬지의 최고 수명은 62세다. 사람의 최고 수명인 120세에 해당하는 것이다. 20마리의 침팬지 뇌 중 13개의 뇌세포에는 알츠하이머를 유발하는 베타 아밀로이드반(beta amyloid plaques) 단백질을 지니고 있었다.

침팬지 뇌에서 알츠하이머 유발 단백질 발견

4개의 뇌세포에는 사람에게 있어 알츠하이머 발생 후기 단계에서 발견되는 병리조직인 신경섬유매듭(neurofibrillary tangles)을 지니고 있었다. 이 같은 연구 결과는 인류기원설에 영향을 줄 수 있을 만큼 매우 중요한 의미를 담고 있다.

지난 수십 년간 과학자들은 인간·침팬지 간의 유사성 논쟁을 벌여오면서 알츠하이머가 사람에게만 있는 질병이라는 주장을 놓고 격한 논쟁을 벌여왔다. 다른 동물들이 알츠하이머에 걸릴 수 없다는 주장과 함께 그렇지 않다는 주장이 맞서왔다.

알츠하이머에 걸릴 수 없다는 주장은 인간만이 뇌세포 허약증세(debilitating condition)를 더 악화시킬 수 있다는 중요한 증거가 돼왔다. 허약증세란 시간이 지나면서 증상이 더 악화되다가 결국 치명적인 상태로 발전하는 것을 말한다.

알츠하이머의 경우 증상이 점차 악화되는 뚜렷한 허약증세를 보인다. 과학자들은 다른 동물 뇌에서 알츠하이머의 흔적을 발견하지 못했다는 점을 들어 침팬지에게는 뇌세포 허약증상이 없으며, 또한 사람과 침팬지 사이에 유전적으로 큰 차이가 있음을 강조해왔다.

그러나 이 같은 주장이 켄트 주립대 연구결과로 흔들릴 전망이다. 연구에 참여하지 않았지만 그동안 켄트대 연구를 지켜본 에모리 대학 신경병리학자 래리 워커(Lary Walker) 교수는 “이런 연구 결과가 나온데 대해 전혀 놀라지 않는다.”고 말했다.

지난 2008년 워커 교수는 연구팀을 이끌고 41세 때 심장마비로 죽은 침팬지 뇌에서 치매와 알츠하이머 흔적을 발견했다. 그러나 신경병리학적 소견상 침팬지의 뇌가 알츠하이머에 걸렸던 인간 뇌와 닮았다는 증거를 제시하는데 실패했다.

“그러나 이번 켄트 주립대 연구 결과는 2008년 에모리대 연구 결과가 맞았다는 것을 입증하고 있다.”며 기쁨을 표명했다. 이 논문은 1일 저명한 과학저널 ‘노화의 신경생물학(Neurobiology of Aging)’에 게재됐다.

"아직까지 알츠하이머 증상 확인하지 못해 "

인간의 DNA는 침팬지와 98.4%를 공유하는데, 이러한 동질성을 증거로 인간과 침팬지가 공동의 조상으로부터 나왔다는 주장이 있어 왔다. 그러나 침팬지에게 알츠하이머가 없다는 공통조상설을 부인하는 중요한 증거가 돼왔다.

연구를 이끈 라간티 교수는 “아직까지 침팬지가 알츠하이머에 걸렸다는 것을 확인한 것은 아니라”고 말했다. “그러나 지금까지의 연구 결과에 비추어 침팬지들에게 알츠하이머가 발생했다는 병리학적인 증거가 분명하게 나타나고 있다.”고 말했다.

그러나 이 연구 결과가 다른 과학자들을 모두 설득할 수 있을지는 미지수다. 서던캘리포니아대학의 신경생리학자 칼리브 핀치(Caleb Finch) 교수는 침팬지 뇌가 알츠하이머에 걸린 인간 뇌와 일치한다는 주장에 반대하고 있다.

그는 “인간 뇌 속에서 발견되고 있는 아밀로이드반이 신경세포 소멸과 밀접한 관계가 있다.”고 말했다. “그러나 켄트주립대 연구에서 침팬지 뇌 안에서 알츠하이머 증상이 발생하고 있다는 사실을 입증하지 못했다.”며 강한 의문을 제기했다.

“세포 수, 인지 능력 저하 등 다양한 영역에서 추가 자료가 요구되고 있다.”는 것. 이에 따라 라간티 교수 연구팀은 현재 죽은 침팬지 뇌가 아닌 실제로 살아 있는 침팬지 뇌에서 알츠하이머 증상이 있는지 그 여부를 규명할 연구 계획을 세워놓고 있다.

침팬지 인지 능력에 대한 연구가 없었던 것은 아니다. 매사추세츠 대학의 신경과학자 아그네스 라크레우제(Agnès Lacreuse) 교수는 자신이 기르고 있던 38마리의 암 침팬지를 데리고 3년 간 공간기억 테스트(spatial memory test)를 한 바 있다.

그리고 가장 나이가 많은 축에 들어가는 50세에 접근한 침팬지 4마리 뇌에서 기억력 저하 현상이 발생하고 있음을 발견했다. 이는 침팬지 역시 나이가 들면서 사람처럼 기억력 저하가 일어나고 있음을 말해주는 것이다.

라크레우제 교수는 “기억력 감퇴 외에도 방향감각 상실, 수면장애, 그리고 사회적으로 부적절한 행동 등을 볼 수 있었는데 이는 침팬지에게도 인간 알츠하이머 환자처럼 인지결함( cognitive deficits)이 발생하고 있다는 사실을 말해주는 것”이라고 말했다.

조지아 주립대학의 신경과학자 윌리엄 홉킨스(William Hopkins) 교수는 “침팬즈의 알츠하이머 증상을 확인하기 위해 다양한 연구를 진행할 계획”이라고 말했다. 교수는 그러나 국가에서 침팬지에 대한 MRI 스캔을 금지하고 있는데 대해 큰 불만을 표명했다.

“침팬지 연구를 위해 MRI 스캔이 매우 필요하다.”며, NIH(국립보건원)의 변화를 촉구했다. 그러나 NIH에서는 답변을 주지 않는 상황이다. 논란이 이어지고 있는 가운데 지난 수십 년 간 이어져 내려온 인간과 침팬지의 알츠하이머 논쟁이 가라않지 않을 전망이다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2017-08-02 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터