과학자들은 바다를 거대한 목욕통에 비유하고 있다.

그 안에는 약 13억 세제곱 킬로미터의 물이 들어있는데 해저에서는 끊임없이 물이 순환하고 있다는 것.

이를 ‘심해 순환(deep water cycle)’, ‘지질학상의 물 순환(geologic water cycle)’라고 하는데, 엄청난 양의 바닷물이 지각과 지구 핵 사이 약 30~2900km까지의 영역인 맨틀(mantle)과 상호 영향을 주고받는 것을 말한다.

'판게아' 탄생한 것은 2억3000만 년 전 이후

11일 ‘라이브 사이언스(Live Science)’에 따르면 과학자들은 매일 맨틀 윗부분을 통해 흡수되고 있는 물의 양이 1000만 리터를 넘는 것으로 추산하고 있다.

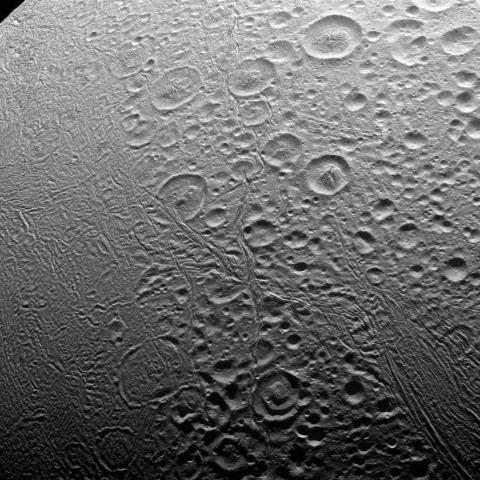

물이 흡수되고 있는 곳은 지각 표층인 텍토닉 플레이트(tectonic plates)가 서로 부딪히는 곳이다. 충돌로 인해 틈이 생기면서 이곳에 물이 흘러들고, 일부는 맨틀을 적시며 그곳에 남아 있게 된다.

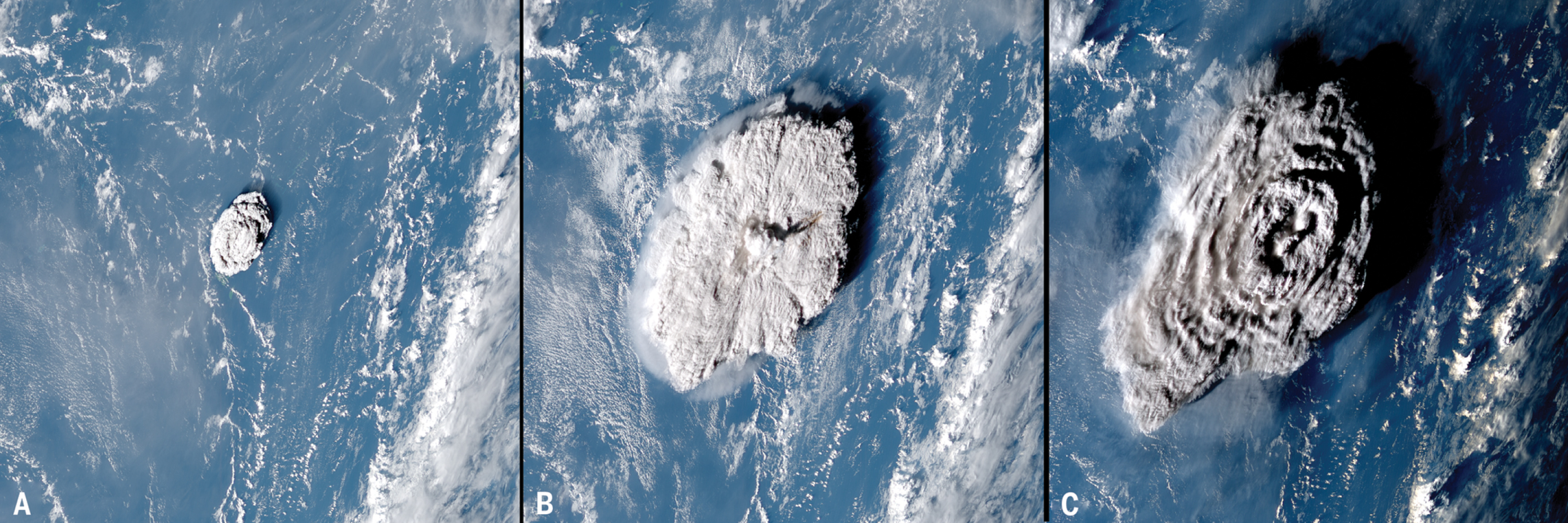

그러나 훨씬 더 많은 물은 지구 내부의 고온으로 인해 다시 솟구쳐 오른다. 과학자들은 해저 화산(underwater volcanoes), 열수분출공(hydrothermal vents) 등을 통해 맨틀에 스며들었던 물이 다시 분출되고 있다고 설명하고 있다.

문제는 맨틀 속으로 흡수되는 물의 양이다. 흡수되는 물의 양이 분출되는 양보다 많았을 때 해저 표면은 상승하고, 반대로 흡수되는 양이 분출되는 물의 양보다 적었을 때는 해저 표면이 가라앉게 된다.

그동안 과학자들은 이런 현상에 관심을 갖고 다양한 연구를 진행해왔다.

그리고 지난 5월17일 미국 지구물리학회와 지구화학회에서 발간하는 ‘AGU 저널’을 통해 바다 밑에서 끊임없이 발생하고 있는 ‘심해 순환’이 오랜 기간 어떤 결과를 가져왔는지 분석한 결과가 발표됐다.

논문 제목은 ‘Deep Water Cycling and Sea Level Change Since the Breakup of Pangea’이다.

이 논문에서 노르웨이 오슬로 대학 연구팀은 모델링을 통해 2억3000만 년 전서부터 지금까지 이어진 ‘심해 순환’의 역사를 재구성했다고 밝혔다.

연구 결과에 따르면 바닷물이 멘틀 내부로 많은 양이 흘러들어가면서 해수면이 하강하고, 반대로 맨틀을 부풀어 오르게 한 수차례의 시기가 있었다고 말했다. 이 시기 해수면 높이가 130m나 하강했었다고 말했다.

대서양이 생겨난 것은 1억7500만 년 전

그리고 이와 같은 바닷물과 맨틀 간의 상호작용을 통해 탄생한 것이 지구 최초의 대륙인 ‘판게아(Pangea)’라는 것.

지난 1912년 독일의 지구물리학자인 알프레드 베게너(Alfred Wegener)는 ‘대륙이동설(The Origin of Continents and Oceans)’을 주장했다.

그의 이론은 ‘판게아(Pangea)’로부터 시작된다. 지금의 여러 대륙이 분열하기 전에 하나였다는 것. 베게너는 이 대륙을 ‘판게아(Pangea)’라 명명했다. 그리스어로 ‘Pan’은 범(汎), ‘gaia’는 대지(大地)를 의미하는데 두 단어를 합치면 ‘지구 전체’라는 의미를 담고 있다.

베게너의 이론은 이후 ‘판구조론(Plate Tectonics)’으로 발전한다. ‘판게아’로부터 여러 개의 지각판이 갈라져 나와 서로 상호작용을 하고 있다는 것.

‘판게아’ 형성에 대한 연구도 이어졌다. 과학자들은 그동안 바닷물과 맨틀 간의 상호작용을 하고 있다는 연구 결과를 발표하고 있었다. 그리고 오슬로 대학 연구팀에서 과학적 모델링에 의해 ‘판게아’의 형성 과정을 명확히 설명하는 단계에 이르고 있다.

연구를 이끈 클리스터 칼센(Krister Karlsen) 교수는 “판게아의 형성이 매우 빠르게 진행된 지각표층의 섭입(Subduction)과 관계돼 있다.”고 말했다.

여기서 섭입이란 하나의 지각판이 다른 판 밑으로 내려가는 과정을 말한다. “섭입 과정에서 많은 물이 지구 내부로 스며들어 갔으며, 이로 인해 해수면이 급격히 하강했고, 반대로 지각 표면이 갑자기 솟아올랐다.”고 말했다.

‘판게아’의 형성 과정을 ‘심해 순환’에 의해 설명하고 있는 오슬로 대학 연구팀은 ‘판게아’ 형성 이후 지각판이 언제 어떻게 갈라져 나와 지금의 5대양 6대주를 형성하게 됐는지 기술하고 있어 학계 큰 관심을 불러일으키고 있다.

연구 결과에 따르면 ‘판게아’가 갈라지기 시작한 것은 약 2억 년 전이다. 이후 그 범위를 확대하면서 새로운 바다가 나타나기 시작했다.

특히 대서양이 형성되기 시작한 것은 약 1억7500만 년 전인 것으로 추정했다.

당시 해저 표면에 거대한 균열이 생기고 그 안으로 판이 솟아오르면서 그 사이로 어마어마한 양의 물이 쏟아져 들어갔으며, 늘어난 물이 지각판을 멀리 밀어내는 과정에서 대서양이 형성됐다고 설명했다.

칼센 교수는 이번 연구가 대서양을 대상으로 진행됐다고 말했다.

논문은 최근 지구온난화에 따른 해수면 상승과 관련, 분석 결과를 설명하고 있다. 지구 표면에 물이 풍부해질수록, 지각판에 더 영향을 미칠 가능성이 크다는 것. 이 상황은 심해 상황이 아니라 바다 전체 상황을 감안한 것이다.

교수는 그러나 “지금처럼 지구온난화로 해수면이 상승할 경우 물이 풍부해져 지각 판에 영향을 미치고 균형이 깨질 가능성이 높다.”며, 최근 해수면 상승 속도가 급속히 빨라지는데 대해 우려를 표명했다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2019-06-11 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터