최근 프랑스 낭트에서 열린 유럽행성과학회(EPSC)와 미국 천문학회의 행성과학분과(DPS)의 합동 회의에서 프랑스의 한 연구팀이 천왕성의 자전축에 대한 새로운 연구를 발표했다고 사이언스데일리, 스페이스닷컴 등이 보도했다. 이들의 연구는 천왕성의 미스터리한 자전축 형성 과정에 대한 실마리를 제공해 줄 뿐만 아니라, 거대 행성들의 형성 과정을 설명하는 기존의 이론에 수정이 필요하다는 점 까지 지적하고 있어 주목을 받고 있다.

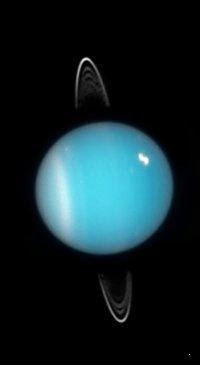

천왕성은 천체의 운동 모습으로만 보자면 태양계에서 가장 특이하다. 자전축이 무려 98도나 기울어져 있기 때문이다. 물론 지구를 포함한 다른 행성들도 자전축은 기울어져 있지만 수직에서 크게 벗어나지 않는다. 목성은 3도, 지구는 23도 정도 기울어져 있으며 토성과 해왕성은 29도 정도다. 반면 천왕성의 자전축은 수직보다는 수평방향에 더 가깝다. 즉, 다른 행성들은 팽이처럼 자전하며 태양을 공전하고 있지만 천왕성은 바퀴가 굴러가듯 자전하며 태양을 돌고 있는 것이다.

천왕성이 이렇게 특이한 자전축을 가지고 있는 원인에 대해 명확히 밝혀진 바는 없지만 과거의 거대한 충돌로부터 기인한 현상이라 학자들은 예측한다. 이번 연구를 진행한 알레산드로 모비델리 박사와 그 연구팀은 그 과정을 명확히 밝혀내기 위해 다양한 시나리오의 충돌 시뮬레이션을 시행했다.

연구진은 시뮬레이션을 통해 한 번의 거대한 충돌을 일으키자 천왕성의 자전축이 현재와 같이 심하게 기울어지는 것을 확인했다. 하지만 이 시뮬레이션에서 한 가지 큰 결점이 발견됐다. 천왕성을 돌고 있는 위성이 실제 관측되는 운동방향과는 반대 방향으로 역행하고 있었던 것이다.

만약 위성이 형성된 후에 충돌이 일어나 천왕성의 자전축이 영향을 받았다면 위성은 일반적인 자전축을 가지고 있어야 한다. 하지만 위성 역시 천왕성과 마찬가지로 거의 98도에 가까운 자전축을 가지고 있는 것으로 미루어볼 때, 거대 충돌과 함께 발생된 물질들로부터 위성이 형성됐음을 추측할 수 있었다. 하지만 시뮬레이션에서 그렇게 형성된 위성이 실제 관측되는 것과는 반대방향으로 움직이고 있었다는 것.

연구진은 이를 해결하기 위해 시뮬레이션의 변수들을 조정했다. 그 결과, 한 번의 충돌이 아닌 최소 두 차례 이상의 거대 충돌이 일어났을 경우, 천왕성과 그 위성의 모습이 현재와 비슷하게 나타나는 것을 확인했다. 이에 연구진은 천왕성이 최소 두 번 이상의 거대 충돌을 겪었다는 결론을 내렸다.

이는 행성 형성과정에 있어 매우 중요한 내용이다. 기존의 이론은 목성, 토성, 천왕성 등의 거대 가스행성들이 태양계 형성 초기에 주변의 작은 물질들과 결합되면서 성장했다고 설명하고 있다. 하지만 자전축과 위성의 운행에 큰 변화를 가져올 만한 거대한 충돌이 두 차례 이상 일어났다는 것은 원시 태양계가 생각했던 것 보다 훨씬 불안하고 격렬했을 것임을 말해준다. 천왕성의 경우처럼 극심한 정도는 아닐지라도 다른 거대 행성들의 자전축 또한 기울어져 있다. 이 또한 행성 형성 과정에서 기존에는 예측하지 못했던 거대 충돌들이 일어났기 때문이라 생각할 수 있다. 연구진은 이에 따라 기존의 거대 행성 형성과정에 대한 이론이 수정을 필요로 한다고 설명하고 있다.

천왕성은 천체의 운동 모습으로만 보자면 태양계에서 가장 특이하다. 자전축이 무려 98도나 기울어져 있기 때문이다. 물론 지구를 포함한 다른 행성들도 자전축은 기울어져 있지만 수직에서 크게 벗어나지 않는다. 목성은 3도, 지구는 23도 정도 기울어져 있으며 토성과 해왕성은 29도 정도다. 반면 천왕성의 자전축은 수직보다는 수평방향에 더 가깝다. 즉, 다른 행성들은 팽이처럼 자전하며 태양을 공전하고 있지만 천왕성은 바퀴가 굴러가듯 자전하며 태양을 돌고 있는 것이다.

천왕성이 이렇게 특이한 자전축을 가지고 있는 원인에 대해 명확히 밝혀진 바는 없지만 과거의 거대한 충돌로부터 기인한 현상이라 학자들은 예측한다. 이번 연구를 진행한 알레산드로 모비델리 박사와 그 연구팀은 그 과정을 명확히 밝혀내기 위해 다양한 시나리오의 충돌 시뮬레이션을 시행했다.

연구진은 시뮬레이션을 통해 한 번의 거대한 충돌을 일으키자 천왕성의 자전축이 현재와 같이 심하게 기울어지는 것을 확인했다. 하지만 이 시뮬레이션에서 한 가지 큰 결점이 발견됐다. 천왕성을 돌고 있는 위성이 실제 관측되는 운동방향과는 반대 방향으로 역행하고 있었던 것이다.

만약 위성이 형성된 후에 충돌이 일어나 천왕성의 자전축이 영향을 받았다면 위성은 일반적인 자전축을 가지고 있어야 한다. 하지만 위성 역시 천왕성과 마찬가지로 거의 98도에 가까운 자전축을 가지고 있는 것으로 미루어볼 때, 거대 충돌과 함께 발생된 물질들로부터 위성이 형성됐음을 추측할 수 있었다. 하지만 시뮬레이션에서 그렇게 형성된 위성이 실제 관측되는 것과는 반대방향으로 움직이고 있었다는 것.

연구진은 이를 해결하기 위해 시뮬레이션의 변수들을 조정했다. 그 결과, 한 번의 충돌이 아닌 최소 두 차례 이상의 거대 충돌이 일어났을 경우, 천왕성과 그 위성의 모습이 현재와 비슷하게 나타나는 것을 확인했다. 이에 연구진은 천왕성이 최소 두 번 이상의 거대 충돌을 겪었다는 결론을 내렸다.

이는 행성 형성과정에 있어 매우 중요한 내용이다. 기존의 이론은 목성, 토성, 천왕성 등의 거대 가스행성들이 태양계 형성 초기에 주변의 작은 물질들과 결합되면서 성장했다고 설명하고 있다. 하지만 자전축과 위성의 운행에 큰 변화를 가져올 만한 거대한 충돌이 두 차례 이상 일어났다는 것은 원시 태양계가 생각했던 것 보다 훨씬 불안하고 격렬했을 것임을 말해준다. 천왕성의 경우처럼 극심한 정도는 아닐지라도 다른 거대 행성들의 자전축 또한 기울어져 있다. 이 또한 행성 형성 과정에서 기존에는 예측하지 못했던 거대 충돌들이 일어났기 때문이라 생각할 수 있다. 연구진은 이에 따라 기존의 거대 행성 형성과정에 대한 이론이 수정을 필요로 한다고 설명하고 있다.

- 조재형 객원기자

- alphard15@nate.com

- 저작권자 2011-10-14 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터