한국연구재단은 김근수 연세대 교수 연구팀이 양범정 서울대 교수·최형준 연세대 교수와 함께 천연 상태에서 존재하지 않는 2차원 반도체의 중요한 성질을 인공적으로 만들었다고 3일 밝혔다.

2차원 반도체는 원자 한 겹 두께의 평면구조를 갖는 신물질이다. 탄소(C) 원자로 이뤄진 '그래핀'과 인(P) 원자로 된 머리카락 굵기 10만분의 1 수준 '포스포린' 등이 대표적이다.꿈의 신소재로 불리는 그래핀은 디락 입자 덕에 빠른 전하 이동도를 갖고 있다.

디락 입자는 빛처럼 유효 질량이 0인 상태에서 움직이는 상대론적 입자다.

또 다른 2차원 반도체인 포스포린의 경우 밴드갭이 있어서 전류 흐름 제어는 비교적 쉽다.

그러나 전하가 디락 입자 같은 성질을 갖고 있지 않아 그래핀만큼의 전하 이동도를 기대하기 어렵다.

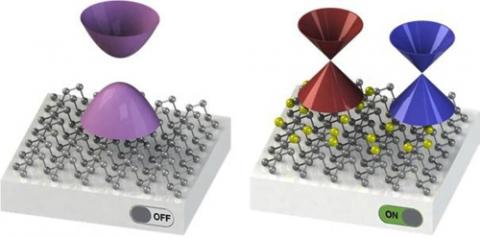

연구팀은 2015년 포스포린 표면에 칼륨 원자를 흡착시켜 밴드갭을 제어하는 기술을 발견한 데 이어 이번엔 밴드갭 제어 기술을 고도화했다.

밴드갭은 반도체 물질의 고유 물리량으로, 전류를 막는 '에너지 장벽'에 비유할 수 있다.

0에 가까우면 전류가 너무 쉽게 흘러 도체가 되고, 아주 크면 절연체가 된다.

그간 학계에선 천연 상태에서 디락 입자를 가지지 않은 물질에 인공적으로 디락 입자를 만들어내는 건 불가능하다고 봤다.

연구팀은 그러나 포스포린 물성 한계를 극복해 디락 입자를 인위적으로 유도했다.

이런 성과는 세계적으로도 첫 사례라고 연구재단 측은 전했다.

연구팀은 포스포린 밴드갭 제어 범위를 확장해 밴드갭 값을 음수로 만들었다. 이 과정에서 디락 입자가 형성됐다고 설명했다.

이렇게 만들어진 포스포린 디락 입자는 그래핀과 달리 안정한 입자 형태를 이룬다.

김근수 교수는 "더 완벽한 2차원 반도체 물질을 찾는 것도 중요하지만, 이미 알려진 물질의 한계를 극복하는 기술도 필요하다"며 "반도체 소자 작동 원리인 전하량 조절을, 밴드갭 제어로 대체하는 새로운 개념의 고성능 반도체 소자 개발에 한 걸음 더 다가선 것"이라고 설명했다.

연구팀은 아울러 하나의 디락 입자가 분열할 때 한 쌍이 형성되는 '2차원 바일 입자' 탐색 가능성도 학문적으로 제시했다고 덧붙였다.

연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 기초연구지원사업(개인·집단연구)과 포스코청암재단, 기초과학연구원 등 지원으로 수행했다.

성과를 담은 논문은 물리학 분야 국제학술지 '피지컬 리뷰 레터스'(Physical Review Letters) 지난달 29일 자(편집자 추천 논문)에 실렸다.

김지민 포스텍 석박사통합과정이 논문 제1저자다.

- 연합뉴스 제공

- 저작권자 2017-12-05 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터