자동차 타이어에서부터 의류, 샴푸에 이르기까지 현대인은 고분자(polymers)로 만들어진 각종 생활 및 산업용품에 둘러싸여 살아가고 있다.

이 고분자 혹은 중합체는 단량체(monomers)로 불리는 더 작은 하위 구성단위로 이루어진 큰 사슬형 분자들이 서로 결합돼 만들어진다.

미국 델라웨어대와 펜실베이니아대 연구진은 미 정부 에너지부 생물분자 소재 프로그램(U.S. Department of Energy Biomolecular Materials Program)의 우선 지원을 받아 새로운 재료 발견 시대를 선도할 수 있는 새 고분자 기본 구성단위를 창출해 냈다.

연구팀은 델라웨어대에서 이름 붙인 ‘번들머(bundlemers)’라는 새로운 구성요소(building blocks)를 연결해 강하고 자체 조립이 가능한 맞춤형 고분자 사슬을 설계하고 제작했다.

이 연구 성과는 과학저널 ‘네이처’(Nature) 30일 자에 발표됐다(Polymers with controlled assembly and rigidity made with click-functional peptide bundles).

자연 상태에 없는 견고한 고분자 사슬

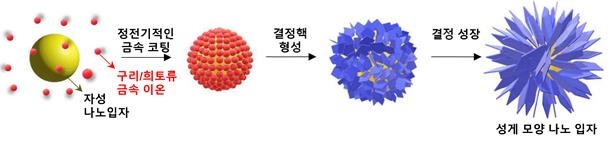

연구팀은 번들머를 만들기 위해 짧은 아미노산 사슬인 펩타이드 네 개를 나노 실린더에 조립해 넣었다. 그런 다음 ‘클릭(click)’ 화학으로 알려진 매우 효율적이고 잘 통제된 일련의 화학 반응을 통해 번들머 실린더들의 끝과 끝을 연결했다.

이렇게 해서 생성된 중합체 사슬은 생물학에 기초한 막대 모양의 견고한 분자들이지만, 자연상태에서는 아직 존재하지 않는다. 이 번들머 사슬은 합성 중합체 혹은 무기(inorganic) 나노입자 같은 성분으로 변형해 새로운 하이브리드 나노소재를 만들 수 있다.

논문 저자인 델라웨어대 크리스 클록신(Chris Kloxin) 조교수(재료과학 및 공학, 화학 및 생물분자 공학)는 “재료에는 그 기능과 구조를 제어할 수 있다면 기본적으로 무엇이든 만들 수 있다는 기본 전제가 있다”고 말하고, “우리는 매우 명확하게 정의된 구조 단위인 이 번들머의 어느 위치에나 화학적 기능성을 덧붙일 수 있다”고 밝혔다.

의약품에서 강철재까지 대체 가능

번들머는 강할 뿐 아니라 사용자 맞춤성이 높아 고성능 섬유에서부터 일회용 플라스틱, 전통적인 화학물 대신 생물학 성분을 사용하는 의약품 등 응용분야가 광범위한 새로운 소재 설계에 활용될 수 있다.

또 교량 건설에 쓰이는 강철재나 낙하산 줄, 방탄조끼에 쓰이는 케블러를 대체할 수도 있을 것으로 보고 있다.

실제로 클록신 교수와 논문 공저자인 데어린 포찬(Darrin Pochan) 델라웨어대 재료과학 및 공학부 주임교수는 수시로 번들머의 새로운 응용분야를 찾아내고 있다.

포찬 교수는 “우리는 번들머가 실제로 모든 의미에서의 빌딩 블록이라고 생각한다”며, “이 빌딩 블록으로부터 수많은 소재와 기술들을 만들어낼 예정”이라고 밝혔다.

연구팀은 이미 번들머와 관련한 특허 하나를 출원했고, 앞으로 더 많은 특허를 낼 계획이다.

번들머, 전문지식 협동과 고성능 장비의 결실

포찬 교수와 논문 공저자인 제프리 세이븐(Jeffery Saven) 펜실베이니아대 화학과 교수는 2012년 국립과학재단 DMREF 연구기금을 받아 공동으로 설계용 재료(designer materials) 개발에 착수했다. 이 프로젝트에는 크리스티 킥(Kristi Kiick) 델라웨어대 교수(재료과학 및 공학)도 공동연구자로 참여했다.

세이븐 교수의 전산 화학 그룹은 합성과 특성화가 가능한 유망한 후보 물질을 식별해 내기 위해 특정 펩타이드 서열들을 설계하고 모델링 하는 작업을 한다. 세이븐 교수는 “무엇을 만들지 설계하고 확인한 다음 이 시스템을 모델링 해서 안정성을 살펴본다”고 설명했다.

세이븐 교수는 포찬 교수 및 나중에 연구팀에 합류한 클록신 교수와 함께 새로운 분자 설계에 관한 공동 작업을 진행하고 있다. 이들은 서로 다른 펩타이드 서열에 대한 찬반 토의를 하고, 특정 속성을 가진 새로운 재료를 어떻게 가장 잘 만들 수 있을지를 논의한다.

무게에 비해 강도 매우 높아

이렇게 공동 연구를 진행하면서 포찬과 클록신 교수가 소재를 만들어냈다.

세이븐 교수는 “계산에 포함할 중요한 특성에 대한 피드백을 받는 것이 도움이 됐다”며, 두 대학 사이의 반복적인 토론의 중요성을 강조했다.

포찬 교수는 “우리는 전산으로 디자인한 다음 실험적으로 번들머 빌딩 블록에 조립할 분자를 생성했다”고 말하고, “자연의 도구 상자에 제한받지 않았다”고 밝혔다.

신중한 계획에도 불구하고 초기 실험 결과는 포찬과 클록신 교수를 놀라게 했다. 처음 번들머 사슬의 강도 측정치를 보고서 이들은 뭔가 잘못된 것이 아닌가 의심했다.

통상 폴리머 사슬은 스파게티처럼 느슨하고 유연한데, 번들머에서 생성된 폴리머는 길고, 얇고, 튼튼한 막대 같았다.

그러나 틀린 게 아니었다. 추가적인 테스트 결과 번들머는 합성 폴리머나 DNA 같은 모든 다른 폴리머보다 무게에 비해 훨씬 높은 강도를 나타냈다.

“누구나 사용할 수 있는 미래의 툴박스’

연구팀은 번들머를 합성한 뒤 델라웨어대의 켁(Keck) 고등 현미경 및 미세분석센터에서 투과전자현미경과 극저온 투과전자현미경으로 재료의 특성을 분석했다. 또 NIST 중성자 연구센터에서 작은 각도의 중성자 산란 실험을 통해 번들머의 크기와 구조를 확인했다.

논문 공저자로 공초점 현미경 전문가인 제프 카플란(Jeff Caplan) 델라웨어 생물기술연구소장은 추계적 광 복원 현미경(STORM) 촬영으로 번들머 안의 작은 조각들을 시각화했다.

이 프로젝트는 주요 연구자들의 각자 보완적인 전문지식이 합해지지 않았으면 불가능했을 것으로 보고 있다. 세이븐 교수는 계산과 이론에서, 클록신 교수는 고분자 화학에서 그리고 포찬 교수는 재료 합성과 특성화에서 탁월한 솜씨를 발휘했다.

연구팀은 다음 목표로, 번들머의 접근성을 높이고, 합성 및 확장과 축소를 한층 용이하게 하는 방법을 개발할 예정이다.

이들은 앞으로 전 세계 과학자들이 번들머를 사용해 엔지니어링 분야의 광범위한 거대 과제를 해결할 수 있을 것으로 보고 있다.

포찬 교수는 “번들머는 화학자, 엔지니어 혹은 물리학자 등 누구라도 사용할 수 있는, 미래의 사물을 디자인할 수 있는 툴박스”라고 강조했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2019-10-31 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터