약 6600만 년 전, 소행성 충돌로 당시 지구를 지배하던 공룡이 멸종했다는 사실은 널리 알려져 있다. 그러나 지구에는 가장 최근에 있었던 이 공룡 대멸종(mass extinctions) 사건을 포함해 이른바 ‘빅 파이브(big five)’로 불리는 이전의 5대 멸종 사건이 있었다.

이 대멸종 사건들로 지구 전체에 존재하는 모든 종의 최소 4분의 3이 특정 지질학적 기간 동안 멸종 위기에 처했던 것으로 확인된다.

지구 온난화와 기후 변화 경향이 두드러진 오늘날도 상황이 심상치 않다고 생각하는 연구자들이 많다. 이들은 이제 우리가 여섯 번째 대멸종 시기에 들어와 있다고 보고 있다.

지구에서 일어났던 대량 멸종의 근본 원인을 찾는 일은 오랫동안 과학자들의 뜨거운 주제가 돼 왔다. 학술적 호기심을 넘어, 과거에 대량 멸종으로 이어진 환경 조건을 이해하는 것은 미래의 유사 사건 발생을 예방하는데 잠재적으로 도움이 될 수 있기 때문이다.

미국 시라큐스대 지구 및 환경과학부를 비롯해 캘리포니아(UC) 버클리대와 리버사이드대, 프랑스 부르고뉴 프랑슈-꽁테대, 미국 뉴멕시코대, 캐나다 오타와대, 중국 과학기술대, 미국 스탠퍼드대 연구팀은 최근 대멸종 빅5 가운데 가장 오래된, 약 4억 4500만 년 전의 후기 오르도비스기 대멸종[Late Ordovician mass extinction(LOME)]을 탐구하는 논문을 공동 저술해 ‘네이처 지구과학’(Nature Geoscience) 1일 자에 발표했다.

이 대멸종 기간에 대륙 근처 얕은 바다에 살았던 해양 생물 종의 약 85%가 사라진 것으로 전해진다.

멸종 전후 해양 환경 조사

논문 제1저자인 고기후학자 알렉상드르 폴(Alexandre Pohl) UC 리버사이드 박사후 연구원(현재는 부르고뉴 프랑슈-꽁테대 박사후 연구원)과 공동 연구자들은 이 대멸종 사건이 어떻게 무르익어 촉발됐는지를 밝혀내기 위해 멸종 전부터 멸종 이후까지의 해양 환경을 조사했다.

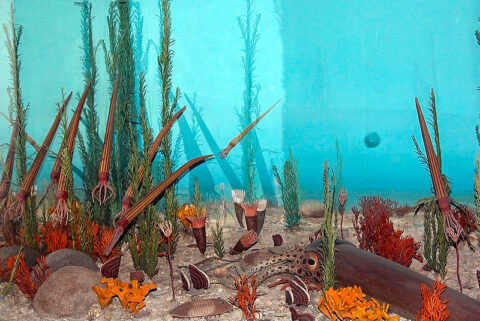

대량 멸종 전문가인 UC 버클리 세스 피네간(Seth Finnegan) 부교수는 오르도비스기 해양 생태계의 모습을 묘사하고, 바다에 수많은 해양생물들이 가득했다고 말했다. 여기에는 해양동물들이 만든 최초의 산호초 일부가 포함됐으나, 척추동물은 많지 않았다.

피네간 교수는 “만약 오드로비스기 바다에서 스노클링을 했다면 조개와 달팽이, 해면과 같은 몇몇 친숙한 그룹들뿐 아니라, 삼엽충이나 완족류, 바다나리류와 같이 다양성이 매우 감소했거나 완전히 멸종된 다른 많은 그룹들도 보았을 것”이라고 설명했다.

그는 소행성 충돌로 인한 6550만 년 전의 백악가-제3기 멸종 사건과 같은 급속한 대멸종과 달리, LOME은 50만 년 이하에서부터 거의 200만 년에 이르는 상당히 긴 기간 동안 진행됐다고 말했다.

지화학 시험과 컴퓨터 모델링 시뮬레이션 실시

LOME을 둘러싼 주요 논쟁 중 하나는 바닷물의 산소 부족이 과연 그 기간 동안의 대량 멸종을 일으켰느냐 하는 점이다. 연구팀은 이런 의문을 조사하기 위해 지화학 시험과 수치 시뮬레이션 및 컴퓨터 모델링을 통합했다.

시라큐스대 지구 및 환경과학부 준리 루(Zunli Lu) 교수팀은 그 기간 동안 탄산염 암석의 요오드 농도를 측정해 바닷속 다양한 깊이에서의 산소 수준에 대한 중요한 발견을 하는데 기여했다.

탄산염암의 요오드 농도는 지구 역사에서 해양의 산소 수준 변화를 나타내는 지표 역할을 하는 것으로 알려져 있다.

이 데이터와 컴퓨터 모델링 시뮬레이션을 결합한 결과, 대부분의 유기체가 살았던 얕은 해양 동물 서식지에서는 멸종 기간 동안에 산소가 부족하거나 무산소 현상이 강화됐다는 아무런 증거가 나타나지 않았다.

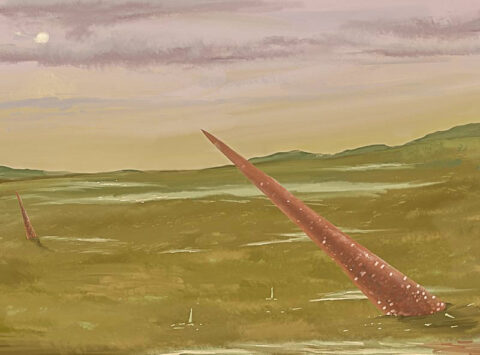

이는 후기 오르도비스기에 발생한 기후 냉각이 다른 추가 요인들과 합쳐져 LOME의 원인이 됐을 가능성을 시사한다는 것이다.

반면에 심해의 무산소 현상이 같은 기간에 확장됐다는 증거가 있었다. 기후 모델링 전문가인 폴 박사는 이에 대해 해양 산소의 고전 모델로는 설명할 수 없는 미스터리라고 말했다.

폴 박사는 “대기 중 산소는 우선적으로 찬물에 용해되기 때문에, 기후 냉각에 대한 반응으로 해양 상층부의 산소화가 진행됐을 것으로 예측된다”며, “그러나 지구 역사에서 무산소는 일반적으로 화산 활동으로 인한 지구 온난화와 관련이 있기 때문에 당시 바다 하층부에서 무산소가 확장된 것은 놀라운 일”이라고 설명했다.

“기후 냉각이 바다 산소 수준 낮춰”

연구팀은 심해 무산소 현상이 전 세계 바다에서의 해수 순환에 기인한다고 생각한다. 폴 박사는 중요한 핵심 포인트로서 해양 순환이 기후 시스템에서 매우 중요한 구성요소라는 점을 강조했다.

선임 모델러인 UC 리버사이드 앤디 리지웰(Andy Ridgwell) 교수팀의 일원으로 참여한 폴 박사는 컴퓨터 모델링을 실시한 결과, 기후 냉각이 해양 순환 패턴을 변경해 바다 얕은 곳에 있는 산소가 풍부한 물이 바다 깊은 곳으로 흐르는 것을 막을 수 있다는 사실을 보여주었다.

루 교수에 따르면, 기후 냉각이 일부 바다에서 산소 수준을 낮출 수 있다는 사실을 인식하게 된 점 또한 이번 연구의 핵심 사항 중 하나라고 밝혔다.

루 교수는 “수십 년 동안 학계에 널리 퍼져 있던 생각은 지구 온난화로 인해 바다가 산소를 잃어 해양 생물 거주에 영향을 미치고, 잠재적으로 생태계 전체가 불안정해질 수 있다는 것”이라며, “최근 몇 년 동안에는 지구 역사상 냉각된 기후에서 산소 수준이 떨어졌던 여러 사건들을 지적하는 증거들도 늘어나고 있다”고 전했다.

후기 오르도비스기 멸종 원인에 대해서는 학계에서 아직 완전한 합의가 이뤄지지 않았고, 향후 얼마 동안도 그럴 것으로 보고 있다. 이번 연구 결과는 이 시기 멸종에 대해 산소화의 변화라는 단일 설명을 배제하고 LOME의 살해 메커니즘으로 온도 변화를 지지하는 새로운 데이터를 추가했다.

폴 박사는 더 나은 기후 데이터와 더 정교한 수치 모델을 사용할 수 있게 됨에 따라 후기 오르도비스기 대량 멸종을 초래했을 수 있는 요인들을 더욱 강력하게 표출해 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.

- 김병희 기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2021-11-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터