지난달 18일부터 22일까지 미국 샌디에이고(San Diego)에서는 ‘과학과 사회의 다리 잇기(Bridging Science and Society)’라는 주제 아래 ‘미국과학진흥협회 연례대회(AAAS Annual Meeting)’가 개최되었다. 이에 사이언스타임즈는 다양한 세션 중 흥미로운 내용을 담은 과학강연을 골라 소개한다.

어떻게 해야 점점 뜨거워지는 지구의 온도를 낮출 수 있을까. 지구온난화를 해결해야 한다는 주장에는 누구나 동의하지만, 그 방법에 있어서는 전문가마다 의견이 엇갈린다.

지난 18일부터 22일까지 4박5일간 미국 샌디에이고에서는 ‘미국과학진흥협회 연례대회(AAAS Annual Meeting)’가 열렸다. 13개의 전문 심포지엄 중 ‘환경 변화에 대한 책임(Responding to Climate Change)’ 세션에서는 지구온난화의 해결방법에 대해 과학자들이 서로 다른 목소리를 냈다.

참고로, ‘트리플 에이에스(AAAS)’라 불리는 미국과학진흥협회(American Association for the Advancement of Science)는 1848년에 설립 이래 과학문화 진흥과 과학정책 입안 등 과학의 사회공헌을 위해 활동해왔으며, 매년 초 연례대회를 열어 과학계의 동향과 정보를 공유하고 있다.

소규모 지역 날씨는 마음대로 조절 가능

소규모 지역의 날씨를 조절하는 기상조절 기술은 오래 전부터 연구되어 왔으며, 최근 실용화 단계에까지 이르렀다.

2005년 6월 9일, 러시아는 맑은 날씨 속에서 ‘2차대전 승전 60주년 기념식’을 치렀다. 새벽부터 구름 속에 요오드화은(AgI)을 뿌린 덕에 오전 내내 비가 내렸지만, 행사시간에는 맑은 하늘이 보여 외국 정상들 앞에서 체면을 살릴 수 있었다.

중국은 올림픽 개막일인 2008년 8월 8일 새벽 베이징 주변 구름에 총 15kg의 요오드화은을 뿌려 인공강우를 유도했고, 오후 8시에는 쾌청한 날씨 속에서 개막식을 치를 수 있었다. 중국의 인공강우 기술은 가뭄지역의 해갈에 사용할 정도로 발달되어 있다.

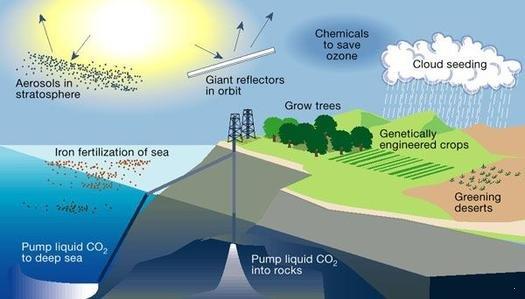

선진국들은 이제 넓은 지역에서 대규모로 날씨와 기후를 조절하는 방법을 고민 중이다. 그래서 탄생한 것이 지구공학(geoengineering)이다. 광대한 지역에서 기후를 조절할 방법을 연구하는 학문이다.

지구공학의 대표적인 결과물이 태양빛을 반사시켜 지구온난화를 막는 방법이다. 미 스탠포드대 켄 컬데러(Ken Caldeira) 박사는 AAAS 연례대회 강연에서 “유황 입자를 대기 속에 흩뿌린다면 지구 전체의 온도가 2도 정도 낮아질 것”이라고 밝혔다. 대규모 화산 폭발이 일어나면 먼지층으로 인해 햇빛이 차단돼 빙하기 수준으로 온도가 떨어지는 현상을 응용한 것이다.

아이디어만으로는 그럴 듯하지만, 실제로 효과를 발휘할 지는 의문이다. 유황 입자로 인한 부작용도 감안해야 한다. 컬데러 박사 자신도 “암환자가 화학요법을 받는 것처럼 효과도 있지만 부작용도 따른다”고 털어놓았다.

양날의 칼과 같은 지구공학적 기후조절 방법

지구 차원의 날씨를 조절하는 일은 생각만큼 쉽지 않다. 그만큼 아이디어도 다양하다. 미 퍼시픽 노스웨스트 국립연구소(Pacific Northwest National Laboratory)의 필립 라슈(Philip Rasch) 박사는 유황 요법 대신에 성층권에 에어로졸(aerosol) 층을 만들거나 해양지역에 구름층을 만들어 태양빛을 반사시키는 게 더 효율적이라고 주장했다.

컴퓨터 시뮬레이션 결과, 특정 지역에 한정된 요법이 아닌 지구공학적 차원의 접근을 해야만 얼음의 면적을 늘려 지구 온도를 낮출 수 있다는 것이다.

이에 대해서도 미 러트거스대(Rutgers University)의 마틴 번즐(Martin Bunzl) 교수는 반대 입장을 표했다. 성층권에 입자들이 얼마나 머물러 있을지도 확실하지 않은 데다가, 지구 생태계에 어떤 영향을 초래할지도 예측 불가능하다는 것이다.

“섣불리 기후 조절을 하다가는 동남아시아에서 발생하는 계절풍(monsoon) 주기를 방해해 결국 커다란 기근을 유발할 수도 있습니다.”

강우에 얽힌 역학관계를 정확히 파악하지도 못한 상태에서 함부로 실험에 나설 수는 없다는 게 번즐 교수의 의견이다.

기후조절은 과학의 문제를 넘어 정치적인 사안으로까지 번질 수 있다. 안전성이 보장되어 있지 않은 대규모 실험을 강행한다며 국민들의 반대를 무릅쓸 정부는 많지 않다. 우선은 소규모 지역에서 충분한 실험을 거친 뒤, 이를 조금씩 확장해 나가는 방식으로 진행하는 수밖에 없다.

지구 온도는 계속 높아져 가지만, 인류는 아직 뾰족한 해결책을 찾지 못했다.

지난 18일부터 22일까지 4박5일간 미국 샌디에이고에서는 ‘미국과학진흥협회 연례대회(AAAS Annual Meeting)’가 열렸다. 13개의 전문 심포지엄 중 ‘환경 변화에 대한 책임(Responding to Climate Change)’ 세션에서는 지구온난화의 해결방법에 대해 과학자들이 서로 다른 목소리를 냈다.

참고로, ‘트리플 에이에스(AAAS)’라 불리는 미국과학진흥협회(American Association for the Advancement of Science)는 1848년에 설립 이래 과학문화 진흥과 과학정책 입안 등 과학의 사회공헌을 위해 활동해왔으며, 매년 초 연례대회를 열어 과학계의 동향과 정보를 공유하고 있다.

소규모 지역 날씨는 마음대로 조절 가능

소규모 지역의 날씨를 조절하는 기상조절 기술은 오래 전부터 연구되어 왔으며, 최근 실용화 단계에까지 이르렀다.

2005년 6월 9일, 러시아는 맑은 날씨 속에서 ‘2차대전 승전 60주년 기념식’을 치렀다. 새벽부터 구름 속에 요오드화은(AgI)을 뿌린 덕에 오전 내내 비가 내렸지만, 행사시간에는 맑은 하늘이 보여 외국 정상들 앞에서 체면을 살릴 수 있었다.

중국은 올림픽 개막일인 2008년 8월 8일 새벽 베이징 주변 구름에 총 15kg의 요오드화은을 뿌려 인공강우를 유도했고, 오후 8시에는 쾌청한 날씨 속에서 개막식을 치를 수 있었다. 중국의 인공강우 기술은 가뭄지역의 해갈에 사용할 정도로 발달되어 있다.

선진국들은 이제 넓은 지역에서 대규모로 날씨와 기후를 조절하는 방법을 고민 중이다. 그래서 탄생한 것이 지구공학(geoengineering)이다. 광대한 지역에서 기후를 조절할 방법을 연구하는 학문이다.

지구공학의 대표적인 결과물이 태양빛을 반사시켜 지구온난화를 막는 방법이다. 미 스탠포드대 켄 컬데러(Ken Caldeira) 박사는 AAAS 연례대회 강연에서 “유황 입자를 대기 속에 흩뿌린다면 지구 전체의 온도가 2도 정도 낮아질 것”이라고 밝혔다. 대규모 화산 폭발이 일어나면 먼지층으로 인해 햇빛이 차단돼 빙하기 수준으로 온도가 떨어지는 현상을 응용한 것이다.

아이디어만으로는 그럴 듯하지만, 실제로 효과를 발휘할 지는 의문이다. 유황 입자로 인한 부작용도 감안해야 한다. 컬데러 박사 자신도 “암환자가 화학요법을 받는 것처럼 효과도 있지만 부작용도 따른다”고 털어놓았다.

양날의 칼과 같은 지구공학적 기후조절 방법

지구 차원의 날씨를 조절하는 일은 생각만큼 쉽지 않다. 그만큼 아이디어도 다양하다. 미 퍼시픽 노스웨스트 국립연구소(Pacific Northwest National Laboratory)의 필립 라슈(Philip Rasch) 박사는 유황 요법 대신에 성층권에 에어로졸(aerosol) 층을 만들거나 해양지역에 구름층을 만들어 태양빛을 반사시키는 게 더 효율적이라고 주장했다.

컴퓨터 시뮬레이션 결과, 특정 지역에 한정된 요법이 아닌 지구공학적 차원의 접근을 해야만 얼음의 면적을 늘려 지구 온도를 낮출 수 있다는 것이다.

이에 대해서도 미 러트거스대(Rutgers University)의 마틴 번즐(Martin Bunzl) 교수는 반대 입장을 표했다. 성층권에 입자들이 얼마나 머물러 있을지도 확실하지 않은 데다가, 지구 생태계에 어떤 영향을 초래할지도 예측 불가능하다는 것이다.

“섣불리 기후 조절을 하다가는 동남아시아에서 발생하는 계절풍(monsoon) 주기를 방해해 결국 커다란 기근을 유발할 수도 있습니다.”

강우에 얽힌 역학관계를 정확히 파악하지도 못한 상태에서 함부로 실험에 나설 수는 없다는 게 번즐 교수의 의견이다.

기후조절은 과학의 문제를 넘어 정치적인 사안으로까지 번질 수 있다. 안전성이 보장되어 있지 않은 대규모 실험을 강행한다며 국민들의 반대를 무릅쓸 정부는 많지 않다. 우선은 소규모 지역에서 충분한 실험을 거친 뒤, 이를 조금씩 확장해 나가는 방식으로 진행하는 수밖에 없다.

지구 온도는 계속 높아져 가지만, 인류는 아직 뾰족한 해결책을 찾지 못했다.

- 임동욱 기자

- duim@kofac.or.kr

- 저작권자 2010-03-09 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터