미국 어린이들 사이에서 큰 인기를 누리고 있는 TV 코믹 애니메이션 ‘스폰지밥 스퀘어팬츠’ 시리즈에는 해면동물인 스폰지밥이 주인공으로 나온다. 학자들은 이를 제작한 만화가이자 해양생물학 교사인 스티브 힐런버그가 해면동물을 주인공으로 내세움으로써 진화생물학 분야에서 오랫 동안 논쟁거리가 돼 온 ‘어떤 동물이 지구상에 가장 먼저 출현했나’하는 문제에서 잘못된 부분을 부각시켰다고 불평한다.

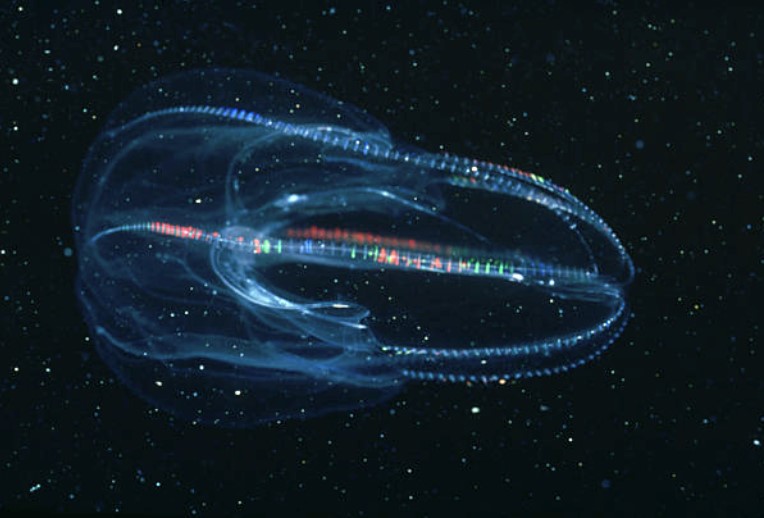

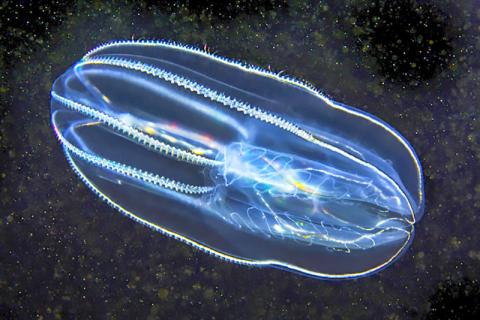

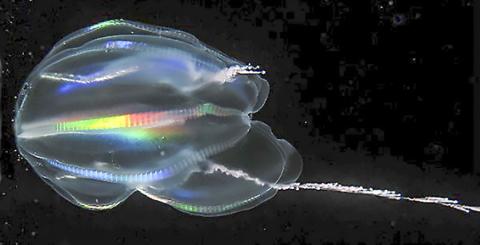

동물학자들은 지난 10년 동안 동물 가계도에서 가장 오래된 생물이 무엇인가에 대해 논란을 벌여왔다. 지금까지 그럴 것이라고 여겨져 왔던 해면동물일까, 아니면 그와는 명백하게 다른 빗해파리라고 불리는 섬세한 바다의 포식자일까?

이 질문의 답은 현대의 동물에서 신경계와 소화관 및 기타 기본 장기가 어떻게 진화했는지에 대한 과학자들의 생각에 큰 영향을 미칠 수 있다.

계통유전학 발달로 정보 많아지고 논쟁도 늘어

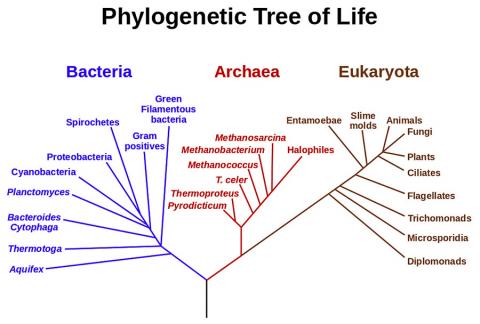

미국 밴더빌트대와 위스컨신-매디슨대 진화생물학팀은 이같이 논란이 일고 있는 생명의 계통발생수(phylogenetic tree-of-life) 문제를 풀기 위해 새로운 접근법을 고안해 냈다. 이 접근법은 정확하게 빗해파리 쪽의 손을 들어주었다.

이 분석방법으로 빗해파리를 비롯해 논란이 돼 온 다른 17개의 계통발생 관계를 정리한 연구가 과학저널 ‘네이처 생태와 진화’(Nature Ecology & Evolution) 10일자 온라인판에 발표됐다.

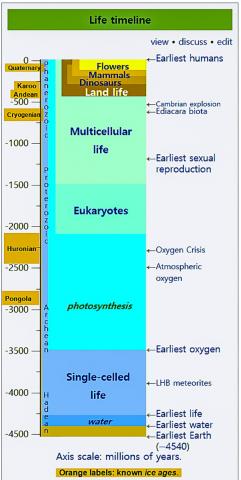

과학자들은 거의 한 세기에 걸쳐 다양한 유기체들의 상대적 복잡성을 감안해 동물 가계도를 만들었다. 이때 해면은 비교적 단순한 특성 때문에 동물 혈통의 가장 윗쪽에 자리하게 됐다. 그러나 이 패러다임은 유전체학이 크게 발전하며 많은 동물 종의 DNA에 대한 방대한 양의 정보가 쏟아져 나옴에 따라 바뀌기 시작했다.

진화생물학자들은 이 풍부한 정보를 활용해 진화 관계를 새롭게 정리하고 재정의함으로써 계통유전학(phylogenomics)이라는 새로운 분야를 창출했다. DNA 자료는 거의 대부분의 사례에서 진화 관계를 명확히 하는데 도움이 됐다. 그러나 더욱 더 많은 정보가 축적되면서 수많은 논쟁거리도 나타났다.

2008년 ‘빗해파리 가설’ 등장 후 논쟁 지속돼

초기의 몇몇 계통유전학 연구에서 빗해파리(aka ctenophores)가 해면 대신 동물 왕국 최초의 멤버로 지목된 때는 2008년. 이로 인해 촉발된 논쟁은 최근까지 계속되면서 지난 달에는 전례 없이 많은 유전자 자료를 정리한 방대한 연구가 발표돼 해면이 최초의 동물로 나타났다는 점을 부각시켰다.

앤토니스 로커스(Antonis Rokas) 밴더빌트대 생물학 교수는 “과학자들이 계통유전학 연구에 사용하는 현재 방법은 많은 양의 유전자 자료를 수집해 분석하고 일련의 관계를 구축하는 것으로, 자료 분석에서 여러 가지 개선된 방법을 썼기 때문에 자신들의 결론이 옳다고 주장한다”며, “이 방법은 95%의 사례에서는 매우 잘 적용되지만 나머지 5%에서는 명백하게 해소할 수 없는 차이가 발생한다”고 말했다.

로커스 교수는 밴더빌트대 박사후과정 연구원인 싱-싱 쉔( Xing-Xing Shen) 박사와 크리스 토드 히틴저( Chris Todd Hittinger) 위스컨신-매디슨대 조교수와 함께 새로운 연구방법을 고안했다.

새 방법으로 18개 계통발생 문제 정리

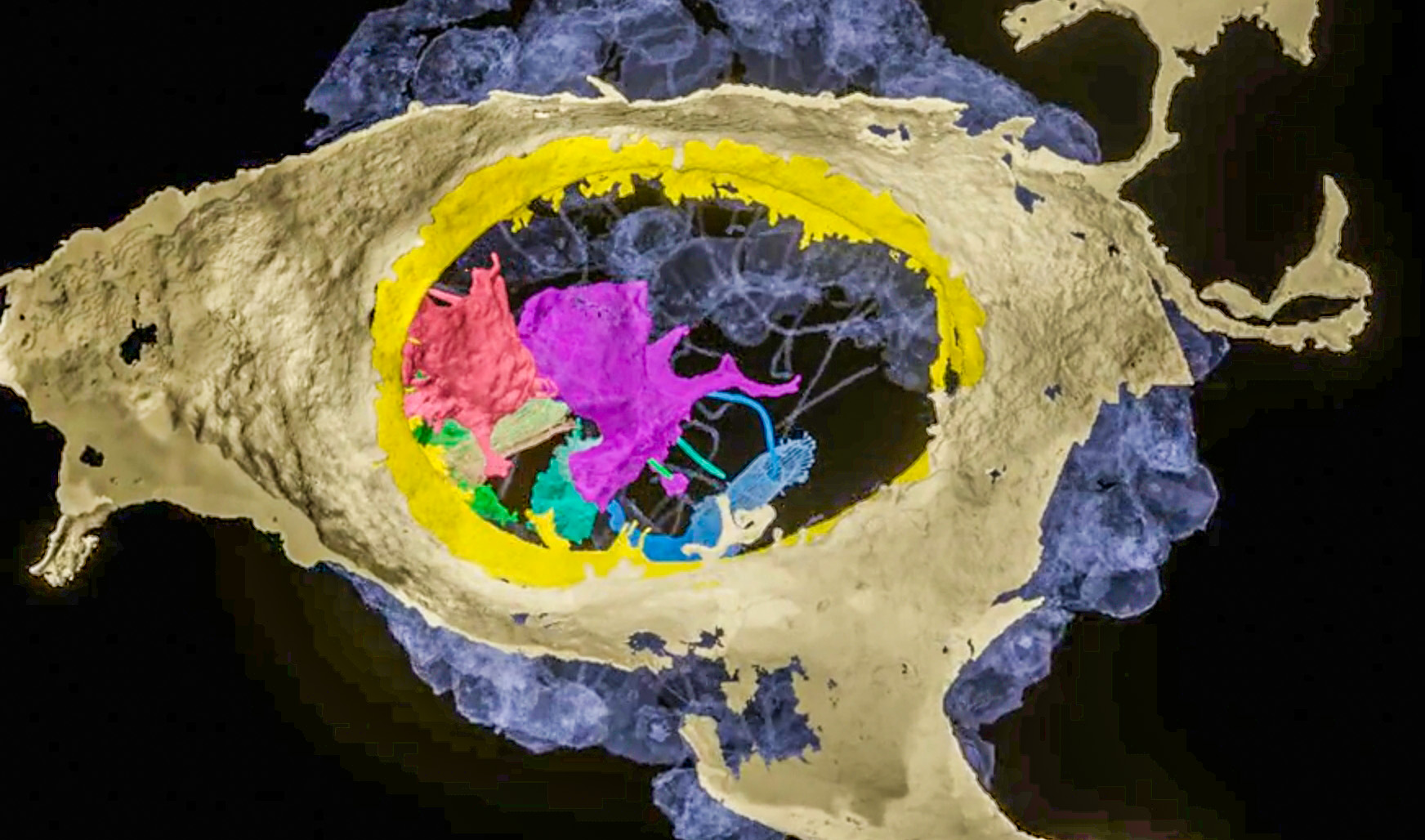

로커스 교수팀은 여러 연구들이 왜 그렇게 모순된 결과를 낳았는지를 알아내기 위해 논쟁의 여지가 많은 18개 관계(동물 7개, 식물 5개, 균류 6개)에 초점을 맞췄다. 이를 위해 연구팀은 ‘유전적인 잡초’들 사이를 헤치고 다니면서 각각의 관계에서 부각된 주요 경쟁자들의 개별 유전자를 비교하기 시작했다.

로커스 교수는 “이런 분석에서 우리는 모든 유기체가 공유하는 유전자만 사용한다”며, “요령은 상이한 유기체들의 유전자 서열을 조사해 누가 가장 가까운 친척인지를 알아내는 것으로, 예를 들어 A라는 유기체에서 특별한 유전자를 보았을 때 그 유전자의 대응 유전자가 유기체 B나 C에도 있는가, 양은 얼마나 많은가를 묻는다”고 설명했다.

이런 분석에는 대개 수백에서 수천 개의 유전자가 포함된다. 연구팀은 분석된 유전자들이 ‘해면 가설’보다 ‘빗해파리 가설’에 얼마나 많은 지지를 보내는지 확인했다. 그리고 그 결과의 차이에 ‘계통발생 신호’ 분류를 했다. 정확한 가설은 대부분의 유전자에서 나온 계통발생 신호가 일관되게 지지를 보내는 쪽이다.

이런 방식으로 연구팀은 빗해파리가 동물 혈통에서의 ‘최초 발생’ 지위를 뒷받침하는 유전자를 해면보다 훨씬 더 많이 가지고 있다고 판단했다.

악어, 혈통상 거북이보다 새와 더 가까워

논문에 언급된 또다른 논쟁 관계는 악어가 새나 거북 중 어느 것과 더 밀접한 관계가 있느냐였다. 연구팀은 공통 유전자의 74%가 악어와 새는 자매 혈통이고 거북이는 가까운 사촌이라는 가설을 지지한다는 것을 발견했다.

연구팀은 또한 연구 과정 중에 관심을 끄는 사실 하나를 찾아냈다. 진화생물학자들이 사용해 온 통계방법은 매우 민감한 영향력을 미치기 때문에 수많은 분석 대상 유전자 가운데 한 두개의 ‘강력하게 어필되는 유전자(strongly opinionated genes)’가 논쟁 사례에서 문제를 일으킨다는 것이다.

개화 식물과 현대 조류의 기원에 관한 논쟁 같은 경우에는 이 독단적인 단일 유전자를 제외해 버리면 분석 결과가 한 후보에서 다른 후보로 바뀔 수도 있다고 밝혔다. 연구팀은 이 같은 경우에 이용 가능한 자료가 결정적인 결론을 뒷받침하는데 부적절하거나, 또는 변화가 너무 빨라 해법을 찾기가 어렵다는 결론을 내려야 했다.

로커스 교수는 “우리 접근방식은 계통발생에서의 오랜 논쟁 가운데 많은 부분을 해결하고 계통발생학을 새로운 차원으로 재건하는데 도움을 주리라 믿는다”고 말했다.

- 김병희 객원기자

- kna@live.co.kr

- 저작권자 2017-04-11 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터