판도라 은하단 - 무거운 질량이 유발하는 중력렌즈 효과

판도라 은하단(Pandora‘s Cluster)이라고 불리는 아벨 2744 은하단은 지구에서 약 35억 광년 떨어진 곳에 위치해 있다. 위 은하단은 가장 무거운 은하단 중 하나로 알려져 있으며 최소 몇백 개 이상의 은하들로 이루어진 상상을 초월하는 크기를 자랑한다. 우리 지구와 같은 행성보다 최소 100개는 큰 별이 최소 천만 개 이상은 모여야 한 은하(우리은하에 있는 별은 1,000억에서 6,000억 개 사이로 추정)를 이룬다. 이러한 은하가 몇백 개가 모인다니, 규모와 질량이 쉽게 가늠되지 않을 정도이다.

보다 더 흥미로운 사실은 아벨 2744 은하단이 멀고 먼 은하의 모습을 포착하는 데 도움을 줄 수 있다는 점이다. 이는 바로 아인슈타인이 주장한 상대성 이론의 증거 중 하나인 중력렌즈 효과 때문인데, 무거운 질량이 모여서 형성되는 강한 중력은 빛마저 휘게 만들어 렌즈 역할을 할 수 있기 때문이다.

중력 렌즈 효과는 공간을 구부리면서 지구에서 반지 모양의 흔적을 남기기에 아인슈타인의 반지라고도 불리며, 이는 여러 망원경을 통해서 이미 여러 차례 관측된 바 있다.

위 사진은 허블 우주망원경이 프런티어 필드 (Frontier field) 관측 프로그램의 일환으로 촬영한 사진이며, 수많은 타원 은하와 나선 은하 사이에 중력렌즈 효과로 인해 찌그러진 은하가 다수 포착되었다. 이를 통해서 다시 한번 아인슈타인이 맞았음이 증명된 셈이다.

사실 상대성이론은 수성 궤도의 세차운동이나 중력파 등을 통해서 여러 번 증명이 되었기에, 이론의 증명을 위해서 굳이 중력렌즈 효과를 관측할 필요까지는 없었다. 위 프로그램은 바로 태초의 우주를 보기 위해서 시작된 프로그램이다. 중력렌즈 효과는 멀리 있는 은하의 상을 찌그러트릴 수도 있지만, 훨씬 더 멀리 떨어져 있는 은하들이나 앞의 은하에 가려져서 보이지 않던 은하의 빛을 우리에게 보여줄 수 있기 때문이다.

제임스 웹으로 본 판도라 은하단의 모습은 어떠할까?

허블과 스피처 우주망원경으로 본 판도라 은하단의 모습이 이미 장관이었기에, 천문학자들과 ‘우주덕후’들에게는 위 판도라 은하단의 관측이 가장 기대되는 관측 결과 중 하나였을 것이다. 엄청난 질량이 유발하는 중력렌즈 효과의 모습도 궁금하지만, 역사상 가장 민감하고 훌륭한 망원경으로 관측할 엄청난 수의 은하단 역시 베일에 싸여있었기 때문이다.

사실 우리는 이미 정답을 알고 있었다. 제임스 웹이 처음 공개한 SMACS 0723 은하단의 사진에서도 수많은 중력 렌즈 효과가 관측되었으며 셀 수 없는 아름다운 천체들이 공개되었기 때문이다. 또한 관측 당시 가장 오래된 은하를 포착했다고 알려졌던 제임스 웹의 지난 11월 공개된 사진이 바로 위 판도라 은하단의 일부분이다. (관련 기사 바로 가기 - “제임스 웹, 가장 오래된 은하를 관측하다”)

제임스 웹의 새로운 딥필드 사진 공개 - 판도라 은하단

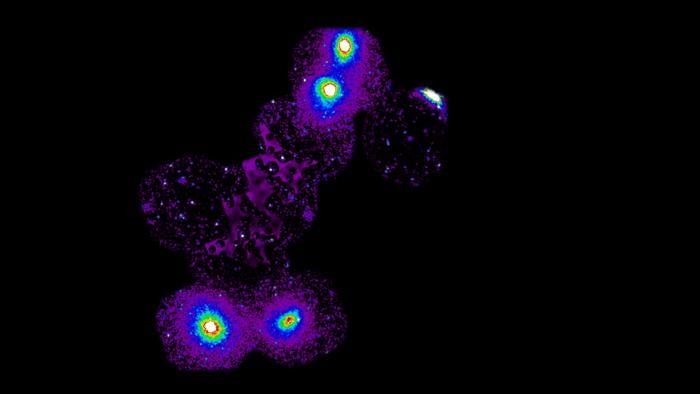

엄청나다. 과연 제임스 웹 우주망원경이다. 천문학자들은 새로이 공개된 제임스 웹 딥필드 사진에서 이전에는 볼 수 없었던 세부 우주의 모습이 드러남에 크게 환호하고 있다. UNCOVER(Ultradeep NIRSpec 및 NIRCam ObserVations before the Epoch of Reionization) 프로그램의 일환으로 촬영된 위 사진은 지금까지 어떤 망원경으로도 관측하지 못했던 우주의 모습을 보여주고 있으며, 이를 통해서 거대한 세 개의 은하단이 함께 모여 메가 클러스터를 형성하고 있음이 드러났다.

UNCOVER 팀은 제임스 웹의 근적외선 카메라(NIRCam)를 사용하여 총 30시간의 관찰 시간 동안 4~6시간의 노출을 이용하여 은하단을 자세히 관측했다. 관측에는 F115W 필터와 F150W 필터(가시광선 파란색으로 표시), F200W 필터와 F277W 필터(가시광선 녹색으로 표시) 그리고 F356W 필터와 F444W 필터(가시광선 빨간색으로 표시)등이 사용되었다.

위 사진은 제임스 웹의 세 가지 초기 관측 프로그램(JWST-GO-2561, JWST-DD-ERS-1324, 그리고 JWST-DD-2756)에서 관측된 사진들과 이미 공개되었던 허블 우주망원경의 사진을 결합하여 하나의 파노라마 이미지로 결합한 사진이다. NASA에서는 위 사진과 함께 줌인(zoom-in) 가능 이미지(바로 가기)와 비디오(바로 가기)도 함께 공개했다. (고해상도 사진 바로 가기 ※ 사진의 용량이 180MB를 넘습니다.)

UNCOVER 프로그램 - 과거와 현재를 잇는 관측 수행

은하단의 결합된 질량은 강력한 중력 렌즈를 생성하며 은하단을 돋보기처럼 사용하여 훨씬 더 먼 은하를 관찰할 수 있게 해주고 있다. 이를 통해서 초기 우주의 모습이 서서히 드러나고 있음에 큰 천문학적 의미를 갖는다. 한 가지 흥미로운 점은 강력한 중력 렌즈 효과에도 불구하고 매우 작은 빨간 점처럼 보이는 천체들은 초기 우주의 초대질량 블랙홀일 가능성이 있다는 점이다.

허블 우주망원경은 그동안 판도라 은하단의 중심 부분만 관측 연구해 왔기에, 이처럼 광범위한 은하단의 모습이 공개된 적은 이번이 처음이다. 이를 통해서 우주론 및 은하의 진화연구에 한 발짝 다가갈 수 있으리라 예측된다. UNCOVER 프로그램을 이끌고 있는 펜실베니아 피츠버그 대학의 천문학자 레이첼 베잔슨 박사(Dr. Rachel Bezanson)는 처음 딥필드 이미지를 보았을 때 너무 놀라서 할 말을 잃었다고 한다.

또한, 딥필드에 퍼져있는 성단, 은하단과 중력 렌즈 효과를 일으키고 있는 은하들이 너무 상세하게 모습을 드러내고 있어서 사진을 보다가 솔직히 너무 혼란스러웠다고 전했다. 위 사진에는 최소 약 50,000개의 천체가 포함되어 있다고 예측된다. 그녀는 판도라 상자가 과거와 미래를 구분하는 인간의 호기심에 관한 고대 신화인 만큼 판도라 은하도 비슷한 역할을 할 수 있을 것으로 생각한다고 의견을 밝혔다.

특히나 중력 렌즈 효과는 먼 은하의 모양을 왜곡하고 찌그러트려서 보이게 만들기 때문에 전경의 은하들과 매우 다른 모습으로 관측된다. 천문학자들은 은하단의 ‘렌즈’가 예상했던 것보다 너무 커서 공간 구조 자체를 휘게 만드는 것은 물론이며 그 뒤틀린 공간을 통과하는 먼 은하의 빛을 대부분 감지하기에 충분하다고 밝혔다.

베잔슨 박사와 함께 공동으로 UNCOVER 프로그램을 이끌고 있는 호주 멜버른 스윈번 공대(Swinburne University of Technology)의 천문학자 이보 라베 박사(Dr. Ivo Labbe)는 위 이미지의 오른쪽 하단에 있는 중력 렌즈 중심에서 희미한 호선처럼 보이는 먼 렌즈 은하 수백 개가 관측되어 매우 놀라워했다고 전했다. 참고로 위에 공개된 줌인 가능 이미지에서 위 지역을 확대하면 점점 더 많은 은하들이 드러난다.

라베 박사는 판도라 은하단이 우리가 이전에 알고 있던 모습보다 훨씬 더 강력하고, 더 넓고, 더 깊고, 더 훌륭한 렌즈 효과를 보여주고 있다고 전했다. 라베 박사 역시 처음 이미지를 보자마자 은하가 형성되는 컴퓨터 시뮬레이션으로 착각할 정도로 아름다웠다고 전했다. 라베 박사는 이 때문에 위 사진이 실제 데이터라는 사실을 계속해서 스스로 상기시켰다고 밝히며 우리가 ‘새로운 천문학의 시대’에 살고 있음에 매우 감사한다고 전했다.

제임스웹을 통한 초기 우주 연구, 이제 시작이다

위 사진은 초기 연구 결과 공개용이기에, 사진에 대한 분석과 후속 연구는 계속해서 진행될 예정이다. 연구팀은 위 이미지의 세부 분석을 통해서 2023년 여름까지 어떤 천체를 더 자세히 관측하게 될지 정할 예정이며, 관측 대상이 선정되면 이번에는 제임스 웹 근적외선 분광기 NIRSpec을 통한 세부 관찰을 진행할 것으로 계획하고 있다.

또한, 다른 천문학자들도 공개된 NIRCam 측광 데이터를 통해서 자체적인 과학 연구를 수행할 수 있기에 여러 천문학자들은 큰 기대를 모으고 있다. 이에 관해서 연구팀의 일원인 코펜하겐 대학 닐스 보어 연구소 가브리엘 브라머 박사(Dr. Gabriel Brammer)는 위 결과 공개를 통해서 천문학자들이 자료를 최대한 활용할 수 있도록 최선을 다할 것이라고 전했다. 또한 그는 이 모든 것이 제임스 웹에게는 시작일 뿐이라고 전했다.

- 김민재 리포터

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2023-02-17 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터