소행성이란?

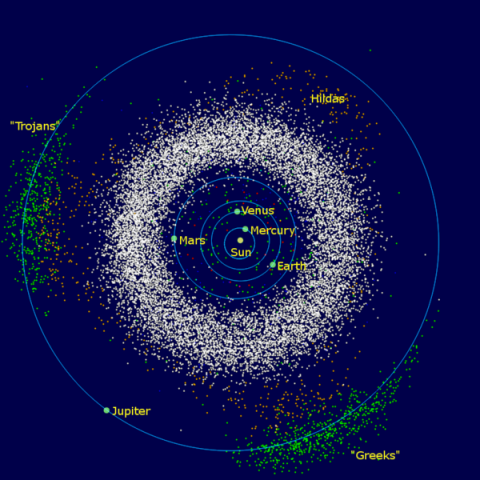

소행성(asteroids)은 일반적으로 화성과 목성 궤도 사이에서 태양을 공전하고 있는 주 소행성대 소행성들(Main asteroid belt asteroids), 우주의 휴게소라는 별명이 붙은 목성과 태양의 라그랑주점 L4와 L5에서 태양을 공전하고 있는 트로이군(Trojans/Greeks), 그리고 지구의 궤도를 가로지르며 태양을 공전하고 있는 천체(Near-Earth asteroids) 등을 의미한다.

소행성대의 소행성들은 태양계의 형성 초기에 목성의 중력으로 인해서 행성이 되지 못한 천체(예시: 미행성들)들이 서로 충돌하며 오늘날 우리가 관찰할 수 있는 소행성들로 부서졌다고 간주된다.

특히, 위 지역에는 소행성들이 대략 최소 100만 개가 넘는 것으로 추정되고 있으며(현재 NASA에 공식적으로 등록된 수는 1,266,034개), 이들은 크기가 매우 다양하다. 이들은 몇백 km가 넘는 소행성들도 있으며, 불과 10m 남짓한 매우 작은 소행성들도 있다. 이들의 총 질량은 달보다도 작을 것으로 예측된다.

발견하기 매우 힘든 소행성

소행성과 혜성은 주로 태어날 때의 위치에 따라서 다른 삶을 살아가게 된다. 태양계의 첫 번째 먼지 원반인 소행성대의 소행성들은 미행성(planetesimals)들처럼 서로 충돌하며 더욱 작은 먼지들을 만들어내기도 하며, 태양계를 멀리서 공전하고 있는 혜성은 먼 궤도의 주변의 낮은 밀도 탓에 충돌보다는 먼 거리를 여행하며 태양에 접근할 때 혜성의 휘발성 물질들은 태양 빛과 반응하며 살아간다. 혜성은 태양을 큰 궤도로 공전하던 중 거대 가스 행성인 목성의 중력에 이끌려서 소행성이 되기도 하며 반대로 주변 행성의 중력에 강하게 영향을 받지 않는 경우 어떠한 사건들로 인해서 다시 태양계 바깥쪽으로 튕겨져나가기도 한다.

소행성과 혜성은 발견하기가 쉽지 않다는 공통점이 있다. 이들은 별과 다르게 자체적으로 빛을 발산할 수가 없으며 태양 빛만을 반사한다. 문제는 태양에서 멀리 떨어져 있을수록 흡수하는 빛의 양이 현저하게 떨어진다는 점이다. 또한, 낮은 반사도 탓에 흡수 후 재반사하는 빛도 매우 어두운 수준이다. 보통 1km가 채 되지 않는 소행성의 경우 반사율이 0.1수준도 안 되는(받은 빛에 10%만 반사) 것으로 알려져있다.

혜성은 태양에 가까이 접근할 때 (근일점) 반응을 하기에 지구에서도 종종 쉽게 관측할 수 있지만, 이들이 바깥쪽에서 먼 궤도를 돌고 있을 때나 휘발성 물질이 없는 소행성들은 지구와 상대적으로 가까운 소행성대에 있더라도 관측하기 매우 어렵다. 초당 수십 km를 여행하는 소행성이 반사율도 매우 낮으며 심지어 크기도 작다면, 이러한 소행성이 쉽게 관측되기란 그야말로 하늘의 별 따기 수준이다.

뜻밖의 행운, 새로운 ‘침입자’의 발견

독일 뮌헨 막스 플랑크 외계 물리학 연구소(Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik)의 토마스 뮐러 박사(Dr. Thomas Müller)는 20년 넘게 우리 태양계의 작은 천체들을 연구해왔다. 주로 주변 천체의 중력 때문에 행성이 되지 못한 소행성과 미행성 그리고 혜성 등을 연구해왔으며 제임스 웹 우주망원경이 발사되기 전 황도면에 위치해있는 소행성들에 대한 관측 제안서를 제출하였다.

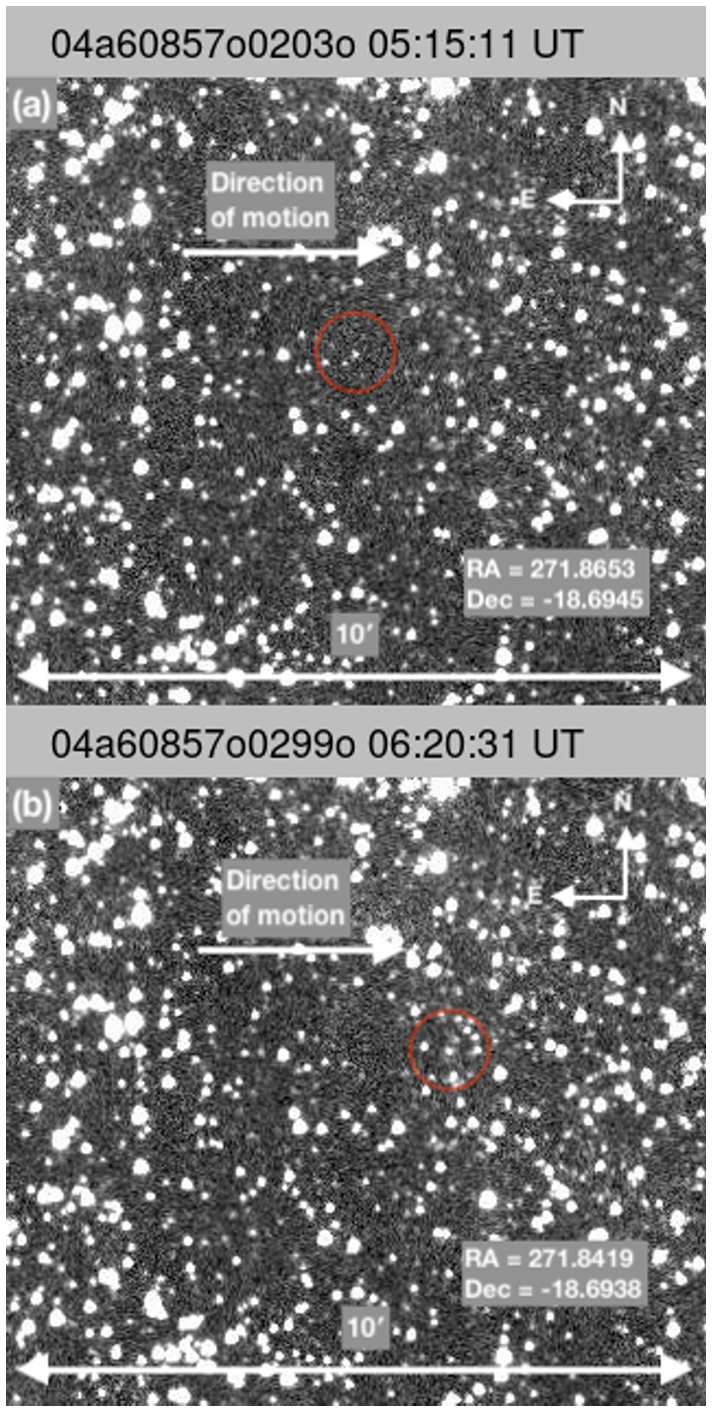

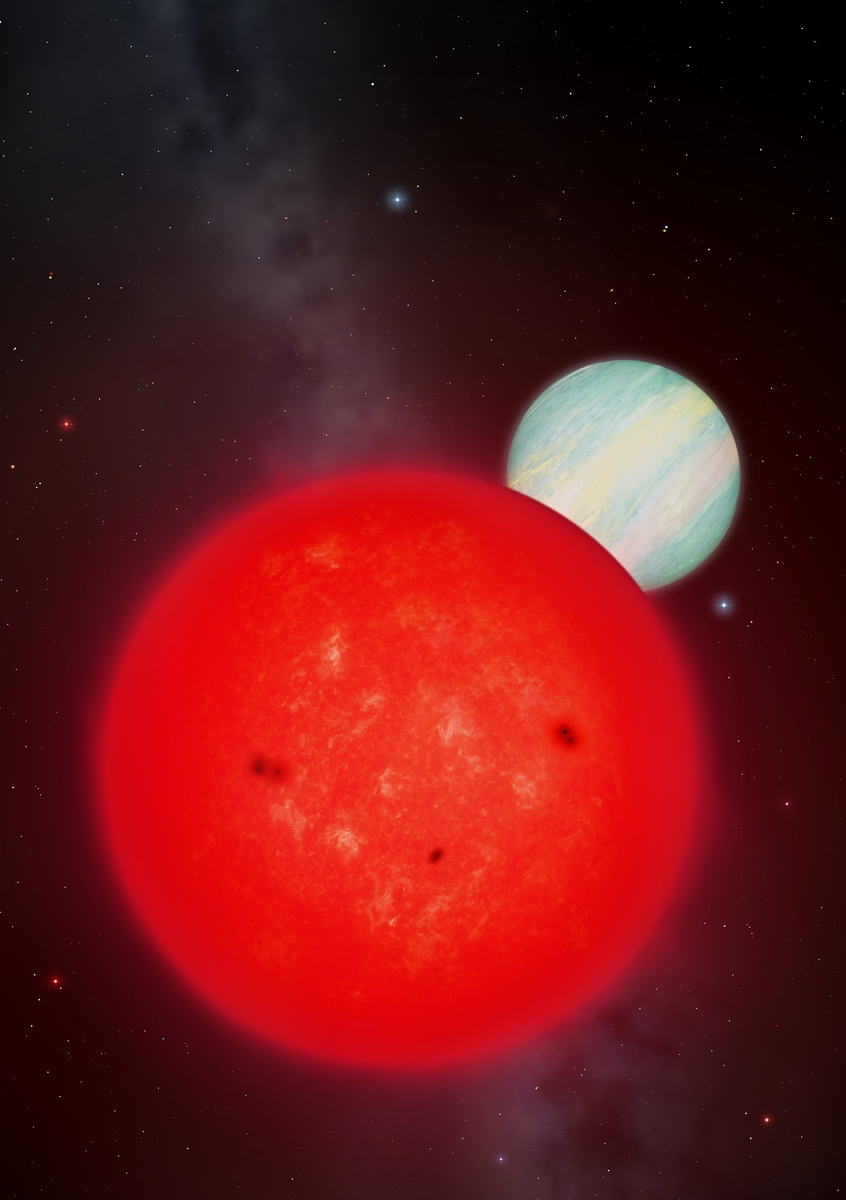

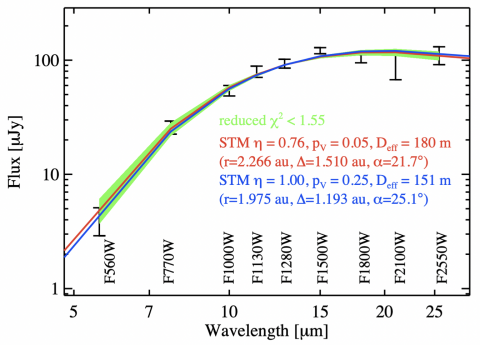

뮐러 박사가 이끄는 연구팀은 제임스 웹 우주망원경 중적외선기기(MIRI)의 관측을 확인하던 중 보정데이터를 이용하여 주소행성 대에 위치한, 대략 100~230 m의 크기 남짓한 크기의 소행성을 발견했다. 이는 대략 로마의 콜로세움만 한 크기로 소행성치고는 작은 크기에 속하며, 위 천체는 현재까지 제임스 웹 우주망원경이 발견한 천체 중 가장 작은 천체로 평가받고 있다.

놀라운 점은 위 소행성은 지금까지 보고된 적이 없는 소행성이며, 위 관측 또한 본래 계획이 아니었다는 점이다. 연구팀은 결과를 점검하던 중 우연히 관측에 끼어든 작은 “침입자” 소행성을 감지했기 때문이다. 위 연구는 지난 2월 6일 Astronomy and Astrophysics 저널에 발표되었다.

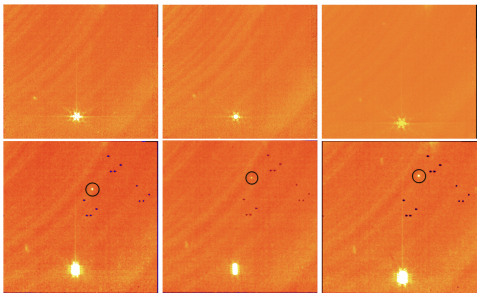

제임스 웹은 다르다

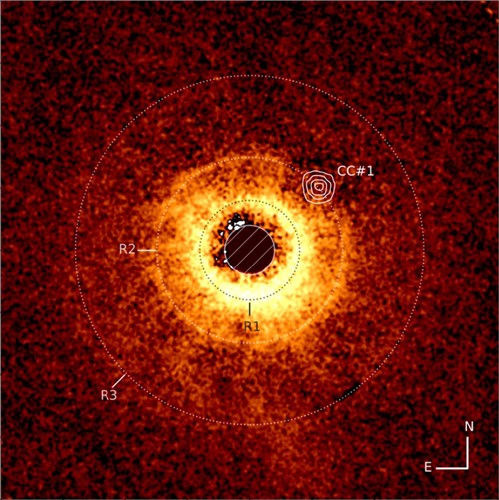

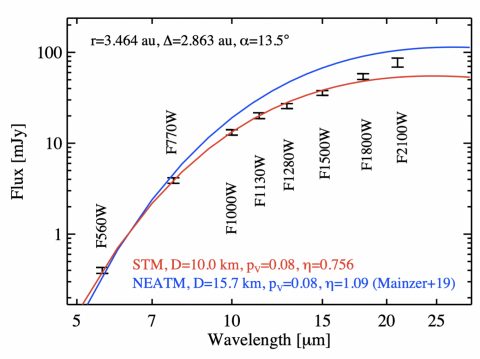

더 놀라운 점은 이러한 분석 작업은 현재 진행 중이기에 이러한 발견이 마지막이 아닐 수도 있다는 점이다. 이 연구는 1998년에 발견된 주소행성대 1998 BC1 (10920) 소행성의 관측에서 시작되었다. 처음 제임스 웹 우주망원경 보정 팀은 위 관측 중 일부 천체의 밝기와 망원경 포인팅 실패 등 기술적인 이유로 위 관측이 실패했다고 생각했다. 하지만 연구팀은 위 자료의 분석과정에서 같은 시야 내에 더 작은 “침입자”가 있음을 발견했으며 위 미지의 물체, 즉 작은 소행성은 MIRI의 9가지 다른 파장 관측 모두에서 발견되었다.

연구팀은 소행성 10920의 데이터를 사용하여 천체의 궤도를 체크하며 크기를 추정하는 방식의 새로운 STM-ORBIT 기술을 적용하며 위 작은 소행성에 대한 특징을 연구하기 시작했다. 이를 통해서 지구로부터 1억 km 이상의 거리에 자리 잡고 있는, 매우 작으며 매우 낮은 경사각으로 태양을 공전하고 있는 소행성을 발견했다.

토마스 뮐러 박사는 그들의 연구 결과는 실패한 제임스 웹 관측조차도 약간의 운이 있다면 과학적으로 매우 유용함을 보여주는 데이터라고 설명했다. 이처럼 작은 소행성은 수없이 많을 것으로 예측되지만 작은 크기와 낮은 반사율 때문에 관측이 매우 힘든 점을 생각하면, 이러한 관측을 통한 제임스 웹의 엄청난 잠재력을 엿볼 수 있다. 현재까지 어떤 지상망원경이나 우주망원경도 해낸 적이 없는 1km보다 작은 크기의 소행성을 자유롭게 연구할 수 있기 때문이다.

메릴랜드주 볼티모어 우주 망원경 과학 연구소의 제임스 웹 지원 과학자 브라이언 홀러 박사(Dr. Bryan Holler) 역시 주소행성대에서 이전까지 감지할 수 없었던 관측으로 우연한 관측조차 과학적으로 큰 의미를 가질 수 있는 MIRI의 환상적인 기능을 강조할 수 있는 결과라고 전했다. 이러한 관측 역시 계속해서 수행될 예정이며 이를 통해서 더 많은 새로운 소행성 “침입자”를 기대하고 있다고 밝혔다.

소행성의 적외선 관측 의미

소행성의 적외선 관측 및 측정은 개별 천체의 물리적 및 열적 특성에 관해서 연구할 수 있기에 태양계 전체의 소행성 개체군을 이해하는 데 매우 중요하다. 하지만 그동안 사용되던 표준 방사 측정 방법은 물체의 궤도, 즉 관측 시점의 위치를 정확히 알고 있는 경우에만 적용할 수 있다는 단점이 있다. 소행성이 발견되더라도 이후 소행성의 궤도 결정 역시 다른 변수들을 알지 못하는 한 매우 힘들다.

이번 제임스 웹 MIRI 관측과 같은 촬영이 늘어나면 앞으로의 상황이 크게 변할 것으로 기대된다. 특히, 이번에 연구팀에 의해서 새롭게 개발된 “STM-ORBIT” 방식은 태양 중심 및 관찰자 중심 거리와 위상 각도 범위를 결정하여 방사 크기 추정을 할 수 있는 새로운 기술이다.

연구팀은 위 기술을 처음 MIRI를 통한 1998 BC1 (10920) 소행성 관측 결과에 도입했으며, 지상망원경 및 유럽우주국의 GAIA미션을 통하여 위 기술을 성공적으로 검증했다. 이를 통해서 새로운 소행성은 저경사 궤도(0.7º < i < 2.0º)에 있으며 주소행성대의 내부에 위치해 있음이 밝혀졌다.

연구팀은 단 몇 초의 짧은 시간 관측으로도 위 기술을 이용하면 여러 개의 작은 소행성을 관측할 수 있을 것이라고 추정한다. 또한, 이들 중 대부분은 새로운 소행성들일 것이라고 예측한다.

관련 논문 바로 가기: Müller et al. 2023 - “JWST-MIRI가 본 소행성: 방사 측정 크기, 거리 및 궤도에 대한 연구”

- 김민재 리포터

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2023-02-13 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터