천문학의 근본적인 질문

빅뱅이후 우주가 시작되고 긴 암흑의 시간이 흐르면서 마침내 우주에 최초의 별들이 태어나기 시작했다. 최초의 별과 이들이 모여서 형성한 은하가 방출하는 자외선은 너무 강렬하여 우주 온도를 크게 높이며 주변 모든 원자를 다시 이온화 시키기 시작했다. 이를 우주의 “재이온화(reionization)”라고 부르며 초기 별의 생성부터 재이온화가 끝나는 시기를 “우주의 새벽”이라고 부른다. 위 기간은 약 10억 년 정도 지속되었다고 예측된다. 문제는 언제 별이 처음 생성되었는지 우리가 아직 정확하게 알지 못한다는 점이다.

‘우주는 언제 시작되었을까?’, ‘별은 언제 탄생했을까?’, ‘별들은 어디에서 왔으며, 어떻게 은하계를 형성하기 시작했을까?’… 이러한 질문들은 별의 기원을 이해하기 위해서 매우 중요한 질문들이다. 또한 천문학에서 아직 풀리지 않은 수많은 미스터리 중 하나이며, 특히 이론 물리학자들에게 인기 있는 주제 중 하나이다.

외부 은하 재이온화 및 렌즈 효과에 대해서 연구하는 PEARLS 팀

모든 천문학 연구가 같은 과정으로 진행되지는 않지만 아직 관측되지 않은 천체 현상에 대한 천문학 연구는, 천체 현상에 대한 가설과 위 현상을 설명할 수 있는 이론 정립 그리고 관측으로 인한 검증으로 진행된다. 대부분의 천체 현상에 관한 이론적인 예측은 이미 상당 부분 진행되어 있다. 물론 이는 이론적인 예측일 뿐이며 과학적인 검증이 이루어져야 천문학적 사실로 받아들여지게 된다.

현재 크기조차 가늠되지 않고 있는 우주의 모든 천체와 천문학적 현상을 관측하기는 불가능하다. 또한 상당한 자본이 드는 점도 큰 문제이다. 이 때문에 많은 천문학자는 시뮬레이션(모형화)을 통하여 이론적인 현상을 관측하곤 한다. 이는 실제 관측을 미리 볼 수 있는 과학적으로 타당한 도구가 될 수 있으며, 관측자로 하여금 왜 위 천체를 관측해야 하는지에 대한 타당한 이유를 제공해줄 수 있다.

샌디에이고 슈퍼컴퓨터 센터의 마이클 노먼 교수(Prof. Michael Norman)가 이끄는 연구팀은 우주 재이온화에 대한 이론적인 예측을 기반으로 최근 시뮬레이션 연구를 진행했다. 연구진의 결과에 따르면 수소와 헬륨 분자 구름이 뭉치며 중력에 의한 붕괴를 통해 태양보다 수백 배나 무거운 거대한 별을 만들었고, 위 최초의 별 핵에서 리튬 그리고 베릴륨과 같은 무거운 원소가 처음으로 만들어졌다고 한다. 거대하고 무거운 별일수록 에너지 소모가 빠른 탓에, 위 별은 보다 이른 시간 안에 초신성으로 진화한 후 폭발했다. 이에 따라 철과 같은 중금속 원소들이 우주에 풍부해지기 시작했고 풍부한 금속 탓에 또 다른 별들이 만들어지는 기간도 빨랐다고 예측되고 있다.

이러한 과정들을 통해서 여러 새로운 별들이 수도 없이 생겨났으며, 결국 작지만 최초의 은하라고 부를 수 있을 정도의 은하가 만들어졌다고 예측되어 진다. 젊고 거대한 별들에서 나오는 강렬한 방사선은 고밀도 가스를 별 형성 지역에서 몰아낼 수 있으며, 우주의 재이온화에 큰 역할을 했다고 예측된다.

“Medium-deep” 연구

노먼 교수팀의 연구뿐 아니라 전 세계 각지에서 다양한 시뮬레이션 결과가 나오고 있다. 이를 통해서 우주 재이온화에 관한 여러 이론을 순차적으로 검증하고 있다. 마침 깊고 먼 우주를 보기에 특화된 제임스 웹 우주망원경도 성공적으로 관측을 진행하고 있다. 이제 시뮬레이션을 통해서 예측된 천체들을 실제로 관측할 차례이다.

제임스 웹 우주망원경을 이용하여 외부 은하 재이온화 및 렌즈 효과에 대해서 연구하는 PEARLS(Prime Extragalactic Areas for Reionization and Lensing Science) 팀은 PEARLS GTO 프로그램의 일환으로 황도의 북쪽 극지방을 촬영하기 시작했다. 제임스 웹 우주망원경은 빛이 약한 활성은하핵(AGN)과 높은 적색편이를 보이는 초신성 그리고 희미한 가변적인 천체를 찾는데 이상적이므로, PEARLS의 주요 목표는 은하 탄생과 진화에 대한 연구, 그리고 활성은하핵의 진화를 기반으로 첫 번째 빛의 시대인 ‘우주의 새벽’을 연구함에 있다.

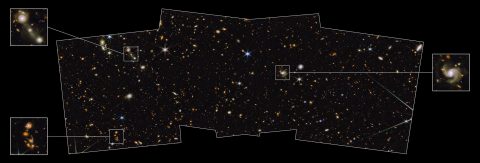

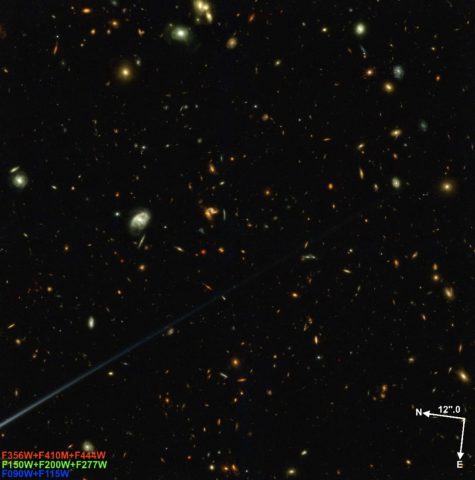

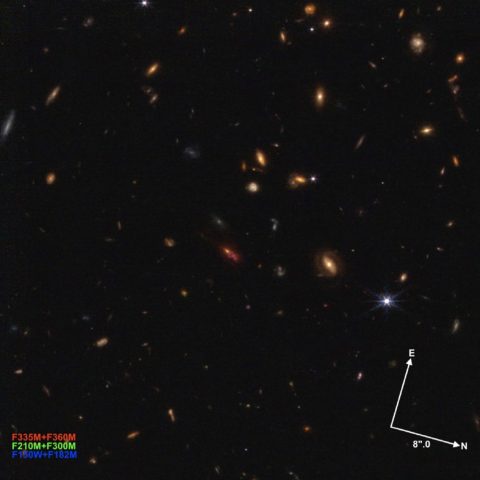

위 사진은 총촬영본의 대략 1/4 정도 되는 부분으로, (지나치게 먼 거리 탓에) 지구에서 보이는 면적으로 보름달 면적의 겨우 2%에 해당한다. 특히 촬영 전체 영역(“wide-field”)은 약 29등급(맨눈으로 볼 수 있는 것보다 대략 10억 배 더 희미함)에 해당하는 “Medium-deep”(따라서 위 사진에서 매우 희미한 천체들에 해당)을 포함하고 있다. (고해상도 사진 보러 가기)

위 촬영에는 기본적으로 제임스 웹 우주망원경의 근적외선 카메라(NIRCam)와 허블 우주망원경의 ACS(Advanced Camera for Surveys) 및 WFC3(Wide-Field Camera 3) 기기가 사용되었다.

사용된 필터는 제임스 웹 우주망원경의 8개 필터(F090W: 0.9 마이크로피터 파장 사용 청록색으로 표시, F115W: 1.15 마이크로피터 파장 사용 녹색으로 표시, F150W: 1.5 마이크로피터 파장 사용 녹색으로 표시, F200W: 2 마이크로피터 파장 사용 녹색으로 표시, F277W: 2.27 마이크로피터 파장 사용 노란색으로 표시, F356W: 3.56 마이크로피터 파장 사용 노란색으로 표시, F410M: 4.1 마이크로피터 파장 사용 주황색으로 표시, 그리고 F444W: 4.44 마이크로피터 파장 사용 빨간색으로 표시) 그리고 허블 우주망원경의 3개 필터(F275W: 0.275 마이크로피터 파장 사용 보라색으로 표시, F435W: 0.435 마이크로피터 파장 사용 파란색으로 표시, 그리고 F606W: 0.606 마이크로피터 파장 사용 파란색으로 표시)등이 사용되었다.

또한 제임스 웹의 또 다른 기기인 근적외선 촬영기기 및 무슬릿 분광기(NIRISS: Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph)도 함께 이용되었는데 거리를 더 정확하게 추정할 수 있는 스펙트럼 방출선을 이용하여 희미한 물체를 더 자세한 정확도로 관측할 수 있기 때문이다. 총 관측 파장의 범위는 0.25 ~ 5 마이크로미터이다.

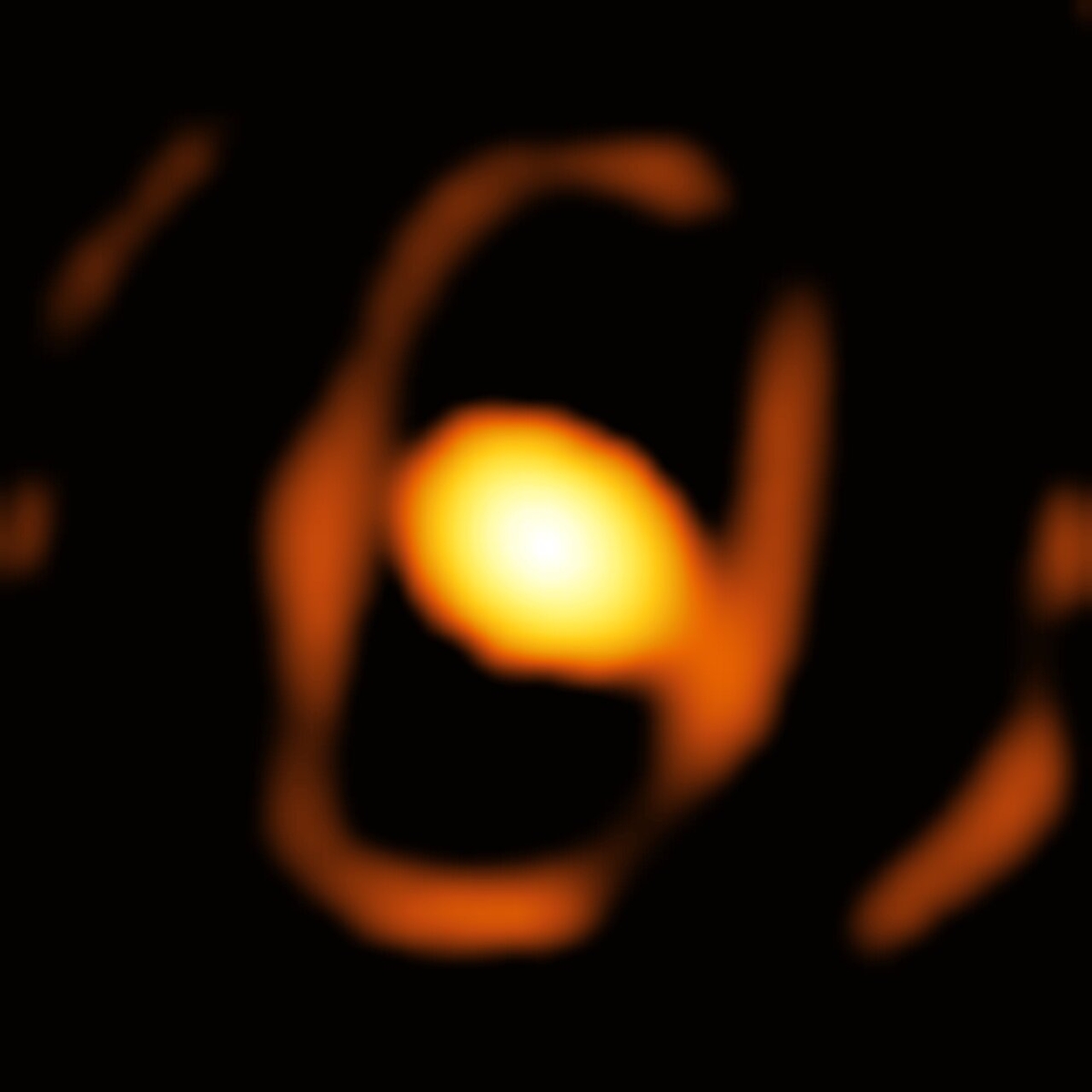

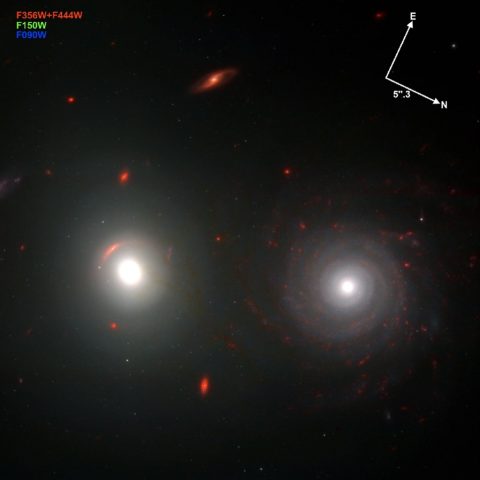

최소 수천 개의 은하와 수많은 별이 처음으로 자세하게 관측되었으며 이는 우주의 공허함과 아름다움을 동시에 보여주고 있다. 또한, 최소 7개의 중력렌즈 성단 그리고 2개의 높은 적색편이를 보이고 있는 원시 은하단(protocluster) 및 VV 191 은하 시스템등이 포착되었다. 매우 어두운 빛도 감지할 수 있는 덕에 갈색왜성도 많이 포착되었다.

참고로 이 이미지는 다중 노출 사진의 합성이다. 따라서 일부별들은 원래 제임스 웹 우주망원경의 시그니처와도 같은 팔각 모양 회절 스파이크가 추가로 더 나타난다.

첫 성공적인 관측에 대해 PEARLS팀 과학자들은 어떻게 평가할까?

국제 과학자들로 이루어진 대규모 팀에서 20여 년 동안 위 프로그램을 준비하며, 현재 PEARLS 연구를 이끌고 있는 애리조나 주립대의 로져 윈드호스트 교수(Prof. Rogier Windhorst)는 제임스 웹 우주망원경의 이미지는 정말 경이롭고 상상했던 것들을 모두 초월하고 있다고 의견을 밝혔다. 또한, 제임스 웹을 통해서 매우 희미한 은하와 이들이 생성하는 빛을 적외선 한계까지 측정할 수 있다고 설명했다.

애리조나 주립대에서 위 연구에 참여하고 있는 롤프 얀센 박사(Dr. Rolf Jansen) 역시 첫 번째 PEARLS 이미지에 깜짝 놀랐다고 설명하며, 처음 황도 북극 지역을 관측 필드로 선정할 때만 해도 은하계의 성장과 진화에 대한 직접적인 단서를 얻을 수 있을것이라고 예상하지 못했다고 밝혔다. 하지만, 제임스 웹의 이미지를 통해서 수많은 별뿐 아니라 이들의 외곽 부분의 별 주변 무리(halo) 그리고 천체들을 구성했던 잔해들까지도 볼 수 있다고 설명했다.

같은 연구소에서 연구하고 있는 제이크 서머스(Jake Summers)와 로잘리나 오브라이언(Rosalia O'Brien) 역시 제임스 웹을 이용하여 시뮬레이션을 통해서 얻었던 결과로부터 기대했던 것보다 훨씬 더 자세한 결과를 얻을 수 있었다고 밝혔다. 먼 타원 은하 주변의 개별 구상 성단, 나선 은하 내의 별 형성 부분, 배경에 있는 수천 개의 희미한 은하 등 우리가 실제로 볼 수 있을 것이라고 생각하지 못한 많은 물체가 발견되었기 때문이다. 특히 이 부근 별과 은하에서 확산되는 빛은 우주의 역사를 담고 있기에 우주론적으로도 매우 중요하다.

자세한 분석과 연구는 이제 시작이다. 하지만 위 프로그램은 제임스 웹 우주망원경을 이용하여 1년간 같은 지역을 관찰할 수 있도록 승인받은 상태이기에, 시간이 지날수록 더 자세한 이미지와 정보를 얻을 수 있다는 장점이 있다. 길고 긴 모니터링은 ‘우주의 새벽’에 대한 많은 정보를 가져다줄 수 있기에 이러한 장기간의 관측이 반드시 필요하다.

PEARLS 팀은 이를 통해서 더 멀리에 있는 활성 은하 블랙홀 주변에 강착되고 있는 가스들이나 멀리에서 폭발하는 초신성 등을 더 많이 발견하고자 한다.

* 관련 논문 보러 가기 - “제임스 웹 PERALS 프로그램 - 프로젝트 개요 및 첫 번째 결과(JWST PEARLS. Prime Extragalactic Areas for Reionization and Lensing Science: Project Overview and First Results)”

- 김민재 리포터

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2023-01-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터