“A star is born”

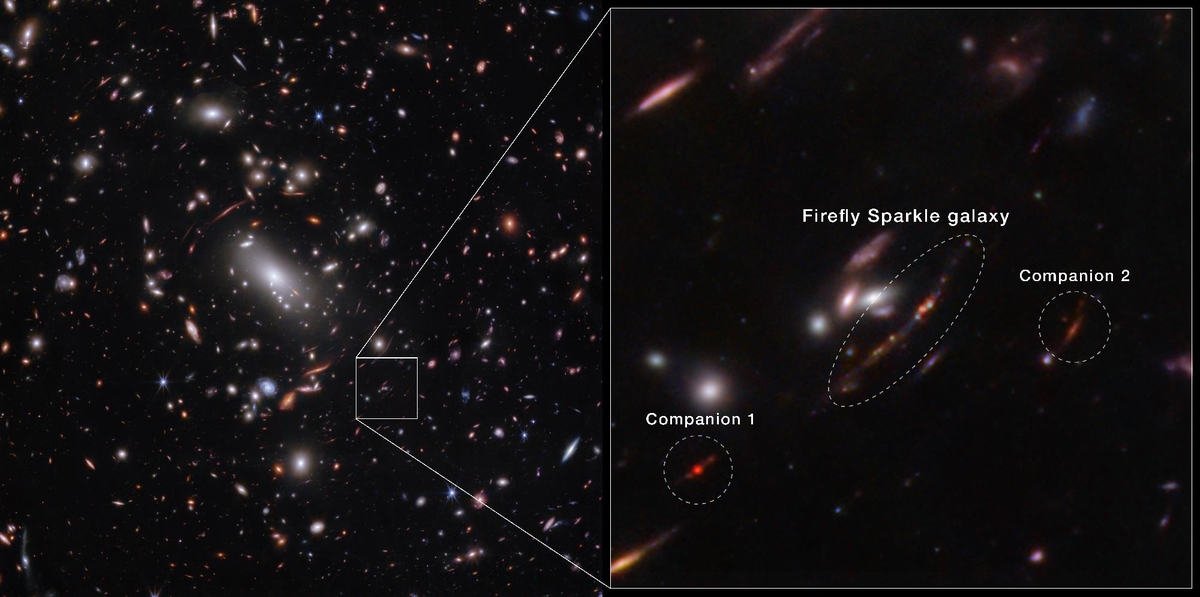

아름답다. 또 매우 신비롭다. 제임스 웹 우주망원경은 그동안 우리가 알지 못했던, 이론으로만 예측하고 있던 우주의 모습을 실제로 보여주고 있다.

미항공우주국(NASA)은 지난 11월 17일 황소자리(constellation Taurus) 방향으로 약 460광년 이상 떨어진 암흑성운(dark cloud)에서 원시별(protostar) L1527 IRS를 포착했는데, 모래시계 형태를 띠고 있는 원시별 주변의 가스와 먼지 등도 함께 포착되었다. 적외선 망원경은 이들의 관측에 특화되어 있고 먼지가 많을수록 주황색이나 붉은색을 띠며, 먼지가 적을수록 파란색을 띠게 된다.

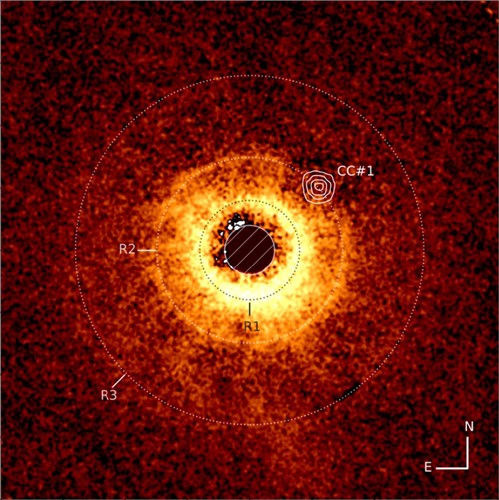

제임스 웹 우주망원경의 근적외선 카메라(NIRCam) 기기로 촬영한 원시별 L1527의 이미지이다. 위 사진에서는 참조용 나침반 화살표를 통해서 (북쪽과 동쪽 나침반 화살표) 아래에서 하늘을 바라보며 천체를 바라볼 때의 방향을 나타내주며 위에서 아래로 바라볼 때의 방향은 반전된다.

막대는 천체의 규모를 나타내주는데, 이를 통해서 별과 천체 주변의 크기가 어마어마하게 큼을 알 수 있다. 참고로 1 천문 단위(AU)는 지구와 태양 사이의 평균 거리로 대략 1억 5천만 km 정도이다. 지도 아래의 가시광선 색상은 빛을 수집할 때 사용된 필터를 보여주고 있다. 즉, 해당 필터를 통과하는 적외선을 나타낼 때 사용된 가시광선 색상이다. (고해상도 사진 보러 가기)

태어난 지 겨우 30만 년도 안된 아기별

사실 위 별은 10여 년 전에 천문학자들이 처음 관측하며 흥분을 감추지 못했던 별이다. 위 천체는 사실 ‘별’이라고 부르기 전의 천체(원시별 “protostar”)로 30만 년도 채 안 된 원시별 상태이다. 즉, 길고 긴 진화과정을 이제 막 시작하는 아기별로, 위 별이 태양 정도의 수명을 산다고 가정하고 사람의 인생과 비교했을시 이제 겨우 생 후 한 달도 안 된 별이다. 지금까지 발견된 별 중 가장 어린 천체이며 현재도 여전히 진화 중인 천체이며 시간이 흐르면서 원시별 주변의 물질들을 끌어모으며 별로 진화하게 된다.

또한 천문학자들은 위 천체를 둘러싸고 있는 먼지와 일산화탄소 등 가스등의 관측을 통해서 위 천체의 주변이 원시행성계원반(protoplanetary disk)의 형태로 진화할 것임을 예측했다. 물론 모든 별이 원시행성계원반을 지니게 되지는 않는다. 하지만 별 주위에 원시행성계원반이 존재하면 이들은 결국 높은 확률로 행성을 이루게 된다. 특히 위 원시별은 우리 태양보다 작은 수준이지만 원시별 주변의 가스와 먼지의 양이 많아서 목성보다 훨씬 더 큰 행성을 형성시킬 수 있으리라 예측된다.

원시행성계 원반 내의 가스와 먼지가 점차 행성을 형성하게 된 후, 더 오랜 시간이 흐르면 가스가 사라지며 결국 우리 태양계와 비슷한 형태로 진화하게 될 것이다. 별의 진화적 관점에서는 태양계가 형성되고 난 후의 일생이 훨씬 더 길기 때문에, 원시별의 진화 순간은 상대적으로 짧은 순간이다. 하지만 인간의 시계로는 여전히 영겁의 시간이 흘러야 한다. (고해상도 사진 보러 가기)

또한, 위 천체만으로도 매우 아름답고 신비한 발견이지만, 주변의 수많은 별(제임스 웹 우주망원경의 시그니처와도 같은 팔각 마크와 함께 나타남)과 은하들 역시 이전 관측으로는 볼 수 없었던 천체들이다.

- 김민재 리포터

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2022-12-02 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터