특이한 천체의 발견, 볼프-레이어 별

지금으로부터 무려 150년 전, 프랑스의 천문학자 샤를 볼프(Charles-Joseph-Étienne Wolf )와 조르주 레이에(Georges Antoine Pons Rayet)는 파리천문대의 40cm 푸코 망원경을 이용해 백조자리에서 특이한 항성들을 발견했다. 위 별들은 WR 134, WR 135, 그리고 WR 137들로 기존의 항성들과는 다른 형태의 스펙트럼을 보이는 별들이었다.

대부분의 항성은 대기 중 원소가 특정 주파수의 빛 에너지를 흡수하며 특정 스펙트럼에서 흡수선이나 방출선을 보임과 비교해서, 이들은 연속스펙트럼에서 넓고 강한 방출선을 보이고 있다. 예를 들면, 볼프-레이에 별의 스펙트럼에서 헬륨, 질소, 탄소, 산소, 그리고 규소 등의 방출선이 나타나지만, 평범한 항성에서 볼 수 있는 수소의 방출선은 일반적으로 매우 약하거나 나타나지 않는다. 이들은 이토록 특이한 천체들을 자신들의 이름을 따서 “볼프-레이어 별(Wolf-Rayet)”이라고 불렀다.

볼프-레이어 별이란?

볼프-레이어 별은 질량이 매우 무거운 항성이 진화하면서 겪는 별의 마지막 단계 중 하나로 알려져 있으며 현재는 질소 이온(WN 계열), 산소 이온(WO 계열), 그리고 탄소 이온(WC 계열) 등의 방출선 등에서 나타나는 세부적인 세기에 따라서 다양하게 볼프-레이에 별을 구분한다.

볼프-레이에 별의 스펙트럼에서 나타나는 방출선의 수수께끼는 오랫동안 풀리지 않았으나, 100년이 지나면서 서서히 해결되기 시작했다. 볼프-레이에 별의 특징으로 알려진 특이한 방출선은 별의 표면에서 나오는 강렬한 자외선 복사가 원인으로 여겨지고 있는데, 자외선 복사는 항성풍 영역을 들뜨게 하며 고온의 광구를 감싸고 있는 고속 항성풍 영역에서 형성된 원소 및 이온들이 연소과정에서 방출되는 것으로 알려져 있다. 참고로 이들의 항성풍은 대략 초속 2,000km의 속도로 알려져 있으며, 볼프-레이어 별은 이를 통해서 이들의 질량을 빠르게 상실하고 있는 별이다.

우리은하에서 약 500개의 볼프-레이에 별이 발견되었으며 다른 은하에서도 대략 수백 개에서 1,000개 미만의 볼프-레이어 별이 발견되었지만, 다른 천체들에 비하면 턱없이 적은 숫자이다. 이는 질량이 크며 에너지를 빨리 소모하는 별답게 수명이 짧기 때문인데, 이 때문에 여전히 천문학자들에게는 큰 관심을 끌고 있는 천체 중 하나이다.

제임스 웹, 볼프-레이어 별 WR 140의 신비한 현상 관측

하루가 멀다 하고 새로운 우주를 매일매일 보여주고 있는 제임스 웹 우주망원경이 이를 놓칠 리 없었다. 제임스 웹 우주망원경은 적외선에 매우 민감하며 특화되어있기에 종종 같은 천체라도 관측 파장에 따라서 사뭇 다르게 보이는 현상을 보여주었는데 이번에도 예외가 아니었다.

Early Release Science 프로그램의 수석 연구원이자 미국 애리조나에 위치해있는 미국 국립과학재단(National Science Foundation) 소속 NSF NOIRLab의 천문학자 라이언 라우 박사(Dr. Ryan Lau)가 이끄는 관측팀은 제임스 웹 우주망원경을 통해서 신비한 볼프-레이어 별의 모습을 성공적으로 관측해내는 데 성공했다.

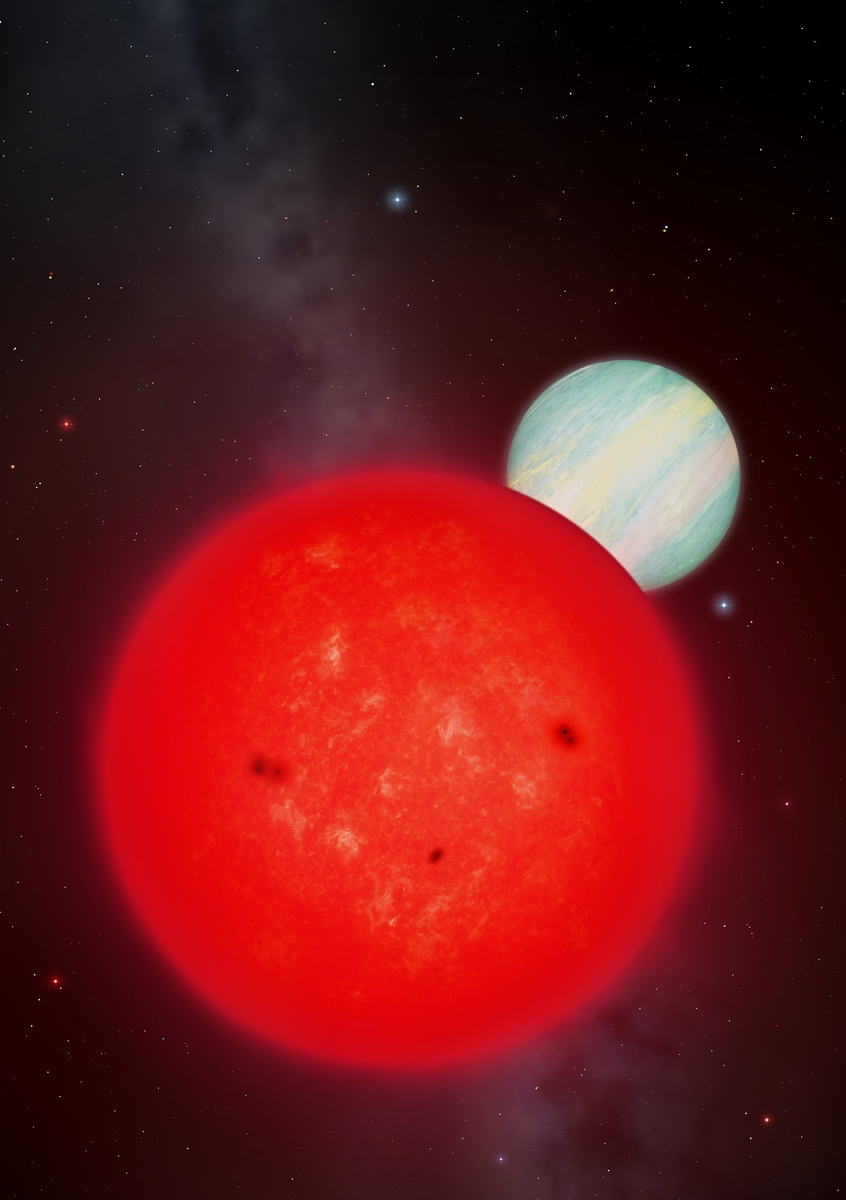

분광 쌍성(Spectroscopic Binaries, 매우 가까이서 서로의 질량 중심을 따라서 공전하고 있는 쌍성은 도플러 효과를 이용한 시선 속도법 관측을 이용해서 쌍성의 존재 파악이 가능한데 이를 분광 쌍성이라고 부름)으로 알려진 볼프-레이어 별 Wolf-Rayet 140(혹은 WR 140, SBC9 1232라고 부름)은 백조자리(Cygnus)에서 찾을 수 있으며 지구에서 약 5,000광년 떨어져 있다.

WR140은 볼프-레이에 구분법에 따르면 탄소 이온의 방출선이 강하게 나타나는 WC 7p에 해당하며 표면온도와 분광학적 특징을 통해서 구분하는 항성 분류법에 따르면 O등급의 별에 해당한다. O등급인 만큼 크기와 질량도 매우 크다. 예를 들면 WR140의 질량만 해도 우리 태양 질량의 10배에 해당하지만, 동반성의 질량은 무려 우리 태양 질량의 30배에 해당한다.

현재까지 가장 신비로운 제임스 웹 관측

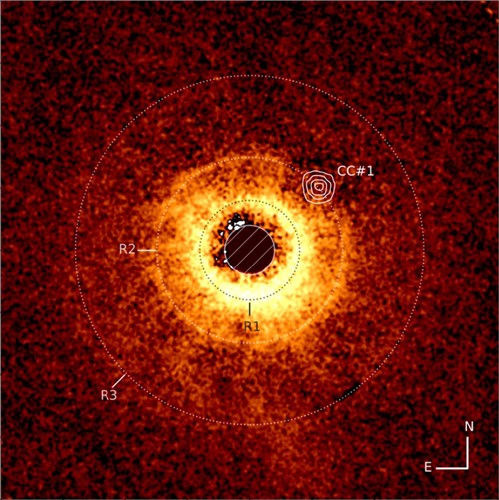

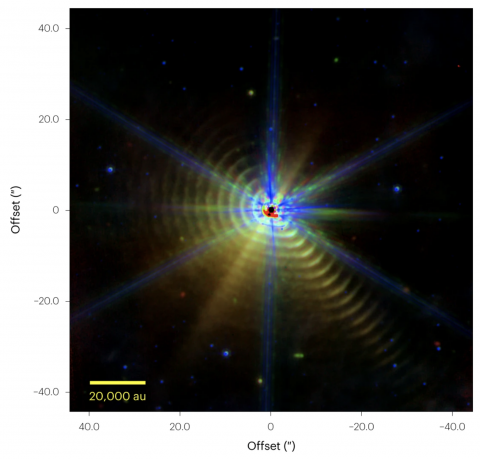

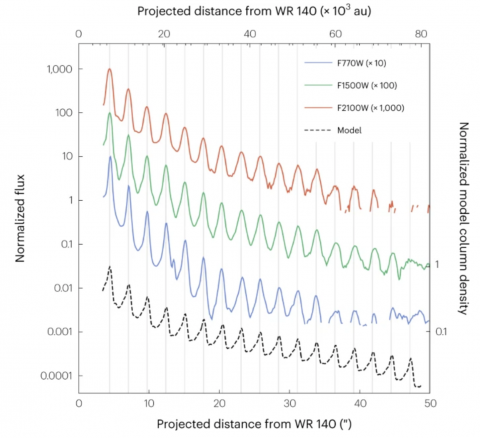

위 관측은 중적외선 기기(MIRI: Mid-Infrared Instrument)를 통하여 수행되었으며 관측을 위하여 F770W, F1500W 및 F2100W 필터 등이 이용되었다. 처음 WR 140를 관측하여 자료를 받은 날 밤 너무 어리둥절했다고 밝힌 라우 박사는 위 관측이 너무 신비한 우주를 보여주고 있다고 설명했다.

라우 박사팀은 빛의 회절무늬(관측의 회절 무늬는 망원경 주경의 모양과 망원경의 지지대 모양 등에 좌우되기 때문에 제임스 웹 우주망원경의 관측 결과에서는 원반 모습과 같은 회절 무늬가 나타나기 힘듦)가 너무 이상하게 보이고 있었음을 확인하며, 극도로 밝은 볼프-레이어 별의 특성상 착시효과가 일어나는 것 같은 걱정이 들었다고 한다.

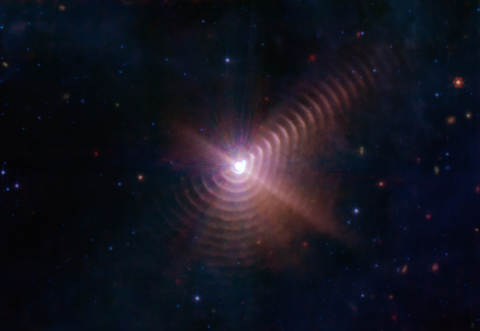

연구팀이 최종 관측 데이터를 받으며 분석한 결과, 이들은 위 무늬가 회절 패턴이 아니라 WR 140을 둘러싸고 있는 최소 17개의 먼지 고리라는 것을 깨달았다고 한다.

쌍성의 상호작용에 의해서 생성된 우주 먼지들이 형성하고 있는 ‘우주 먼지 껍질’들은 WR 140을 나무의 나이테처럼 둘러싸고 있다. 먼지 고리 끼리 간격도 매우 일정한데(제임스 웹이 보는 각도에 따라서 간격이 다르게 보일 수 있음), 이는 별의 8년 공전 주기 동안 생성된 먼지들이 항성풍과 상호작용하며 매우 균일하고 일정하게 형성되며 분포되고 있음을 나타내고 있다.

라우 박사는 이를 통해서 최소 130년 이상의 먼지 형성을 보여주고 있으며 위 관측은 영국 케임브리지 대학의 연구원인 이누오 한(Yinuo Han)의 기하학적 먼지 모델의 3D 결과를 통해서 ‘먼지 껍질’임을 확신하게 되었다고 한다. 흥미롭게도, 먼지의 생성은 두 별이 가장 가까이 접근할 때가 아니라 서로 가까워졌다가 멀어지면서 가장 많이 발생되는 것으로 알려져 있다.

라우 박사에 따르면 무엇보다 제임스 웹 우주망원경이 이토록 많은 먼지 껍질을 관측할 수 있다는 사실이 가장 놀라웠다고 한다. 이전 관측에 따르면 3개 정도의 먼지 껍질만이 발견되었기 때문이다. 참고로 위 사진에서는 제임스 웹 우주망원경만의 고유한 표식이라고 할 수 있는 회절무늬가 강하게 나타난다.

볼프-레이어 별을 둘러싸고 있는 먼지 껍질의 존재 의미

쌍성계에서 매우 멀리 떨어진 위 껍질들은 대략 지구에서 태양까지 거리의 70,000배 이상의 거리(대략 10조 km 정도)를 시속 약 965만 km의 속도로 여행하며 가장 뜨겁고 밝은 별 중 하나인 볼프-레이어별의 혹독한 환경과 함께 형성이 되었다. 이는 먼지가 주변 성간 물질이나 성간 환경에서의 생존이 상대적으로 쉬울 수 있음을 보여주는 관측이다. (고해상도 사진 보러 가기)

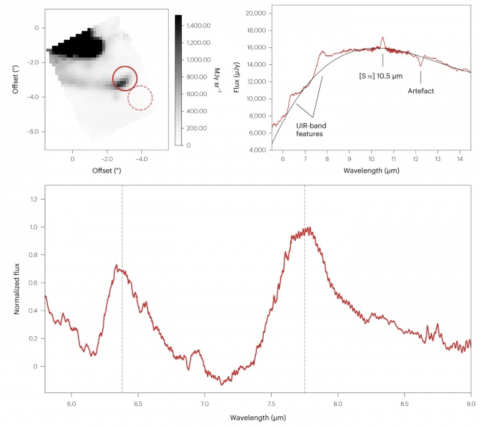

위 발견만 해도 이미 천문학적으로 큰 의미를 지니지만, 연구팀은 이에 만족하지 않았다. 이들은 성간 물질에 대한 특징 등에 대해서 자세히 파헤칠 목적으로 이들의 분광학적 성질이나 화학적인 특징에 대해서 연구하였다. 연구팀은 중적외선 기기의 MRS(Medium-Resolution Spectroscopy) 모드를 이용하여 관측한 WR 140의 자료를 통해서 먼지의 화학적 특징을 직접 조사할 수 있었다.

연구팀은 6.4 및 7.7 마이크로미터의 스펙트럼 라인에서 광범위한 방출선을 발견했는데 이는 먼지가 다환 방향족 탄화수소(PAH: Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) 화합물로 구성되어 있음을 암시해주는 결과이다. 연구팀은 위 결과를 통해서 제임스 웹 우주망원경의 중적외선 촬영기구와 MRS 스펙트럼 결과를 통해서 WR 쌍성이 우리은하뿐 아니라 다른 은하의 성간 환경을 풍부하게 해주는 탄소의 중요한 원천이 될 수 있음을 암시하는 증거를 얻었다고 설명했다.

참고로 새롭게 별이 탄생하고 있는 고밀도 성간운에 다환 방향족 탄화수소가 많이 발견되며, 이들이 적외선을 통해서 내는 방출선은 매우 강하기 때문에 멀리 떨어져 있는 외부은하에서도 상대적으로 쉽게 관측이 된다. 위 탄소질 물질은 지상에서 유기물이 불완전 연소할 때 방출하는 유독 성분이지만, 별을 만들 때에는 없어서는 안되는 물질로 추정되고 있다. 이처럼 성간 매질과 별과 행성의 형성에 중요한 역할을 하지만 이들의 기원은 여전히 풀리지 않는 미스터리 중 하나이다.

- 김민재 리포터

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2022-10-24 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터