제임스 웹의 Early Release Science(ERS) 프로그램

2022년 5월, 궤도에 안착한 제임스 웹 우주망원경이 성공적으로 전개되자 17가지 최종 시운전들을 수행하기 시작했다. 제임스 웹은 2개월에 걸친 시운전을 성공적으로 마침과 동시에 수많은 천체를 중심으로 우주를 관측하기 시작했다.

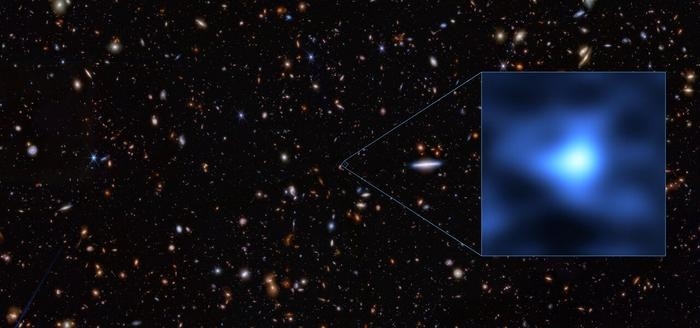

특히, 지구에서 약 46억 광년 떨어져 있는 SMACS 0723 은하단의 딥필드, 뜨거운 가스 외계 행성 WASP-96 b, 남반구 고리 성운으로 알려진 NGC 3132 성운, 슈테팡의 오중주(Stephan’s Quintet), 그리고 용골 성운의 NGC 3324 가장자리 ‘우주 절벽’ 등을 관측하기 시작했으며, 이어서 예정되어 있던 Early Release Science(ERS) 프로그램들에 배정된 천체들을 관측하기 시작했다.

ERS 프로그램은 기본적으로 천문학자들이 제임스 웹 우주망원경을 사용하는 방법을 이해하고 과학적인 기능을 최대한 활용할 수 있도록 돕기 위해서 시작된 프로그램이다.

M92의 관측

총 13가지 ERS 프로그램 중 ERS 1334 프로그램은 26,740광년 떨어진 구상 성단 메시에 92(M92)의 관측으로 구성된 프로그램이다.

2022년 6월 20일, 제임스 웹은 M92를 1시간 넘게 응시하며 관측하기 시작했다. M92는 우리 은하 내에 속해 있는 구상성단으로 우주에서 오래된 천체 중 하나이기에 “우주의 화석”으로도 불리는 천체인데, 제임스 웹 우주망원경과 위 프로그램은 완벽히 분해된 (resolved) 항성 개체군에 초점을 맞추고 있다.

제임스 웹 우주망원경은 가까이 있는 M92 구상성단의 개별 별을 골라서 관측할 수 있을 만큼 충분히 민감하기 때문이다.

관측팀의 이탈리아 우주국 마테오 코렌티 박사(Dr. Matteo Correnti)는 위 관측을 통해서 제임스 웹 우주망원경과 관측 결과물의 보정 확인을 진행했기에 예정된 다른 관측에도 큰 도움을 준 중요한 관측이라고 설명한다. 이를 기반으로 제임스 웹 우주망원경에 대한 이해도를 증가시킬 수 있었기 때문이다.

M92이 선택된 이유는?

천문학적으로도 M92와 같이 가까운 성단의 관측은 큰 의미가 있다. 더 멀리 있어서 우리가 많이 알지 못하는 구상성단의 천문학적 특징에 대해서 간접적으로 알려줄 수 있기 때문이다.

특히나 위 구상성단은 허블 우주망원경으로도 상세하게 관측되었던 천체이기에 근적외선과 중적외선을 통한 관측은 위 성단의 또 다른 세부적인 특징에 대해서 자세히 알려줄 수 있다.

M92와 같은 구상 성단은 별의 진화를 이해하는 데 매우 중요하다.

실제로 M92는 천문학 관측이 본격적으로 시작된 이래로 수십 년이 넘는 시간 동안 가장 흥미로운 관측 대상 중 하나였으며, 별이 어떤 식으로 상호작용을 하며 진화하는지 이해하기 위한 벤치마크로 평가받고 있는 고전적인 구상성단이다. 따라서 우리는 M92에 관해서 비교적 잘 이해하고 있는 편이다.

먼저 M92는 대략 나이가 120억 년에서 130억 년 사이로 추정되고 있다. 우리 은하에서 가장 오래된 구상성단이며 가장 오래된 별을 포함하고 있기에 초기 우주에 대한 좋은 추적자로 이해되고 있다. 또한, 매우 많은 별이 밀집되어 있으며 성단의 중심은 우리 태양 중심보다 수천 배나 높은 밀도를 자랑하고 있다. 따라서 가장 민감한 제임스 웹 우주망원경을 통해서 밀도가 높은 영역의 상호작용을 이해할 수 있다.

M92가 선택된 가장 중요한 이유로 M92에 존재하는 대부분 별이 거의 같은 시기에 거의 같은 구성 요소의 조합으로 형성되었지만 이들의 질량 범위가 꽤 넓다는 점을 들 수 있다.

대부분 별이 모두 동일한 구상 성단에 속하기 때문에 별들의 거리는 매우 비슷함을 예측할 수 있는데, 이를 통해서 서로 다른 별들 사이의 밝기 차이가 거리가 아닌 질량 차이 때문에 발생하는 것임을 알 수 있다. 따라서 각기 다른 변수를 적용한 모델링 결과와 비교하기 매우 수월해진다.

이미 여러 차례 연구된 M92, 제임스 웹으로는 무엇을 볼 수 있을까?

앞선 설명과 같이 위 성단은 이미 허블 우주망원경 및 다른 망원경으로 수차례 연구되어왔다.

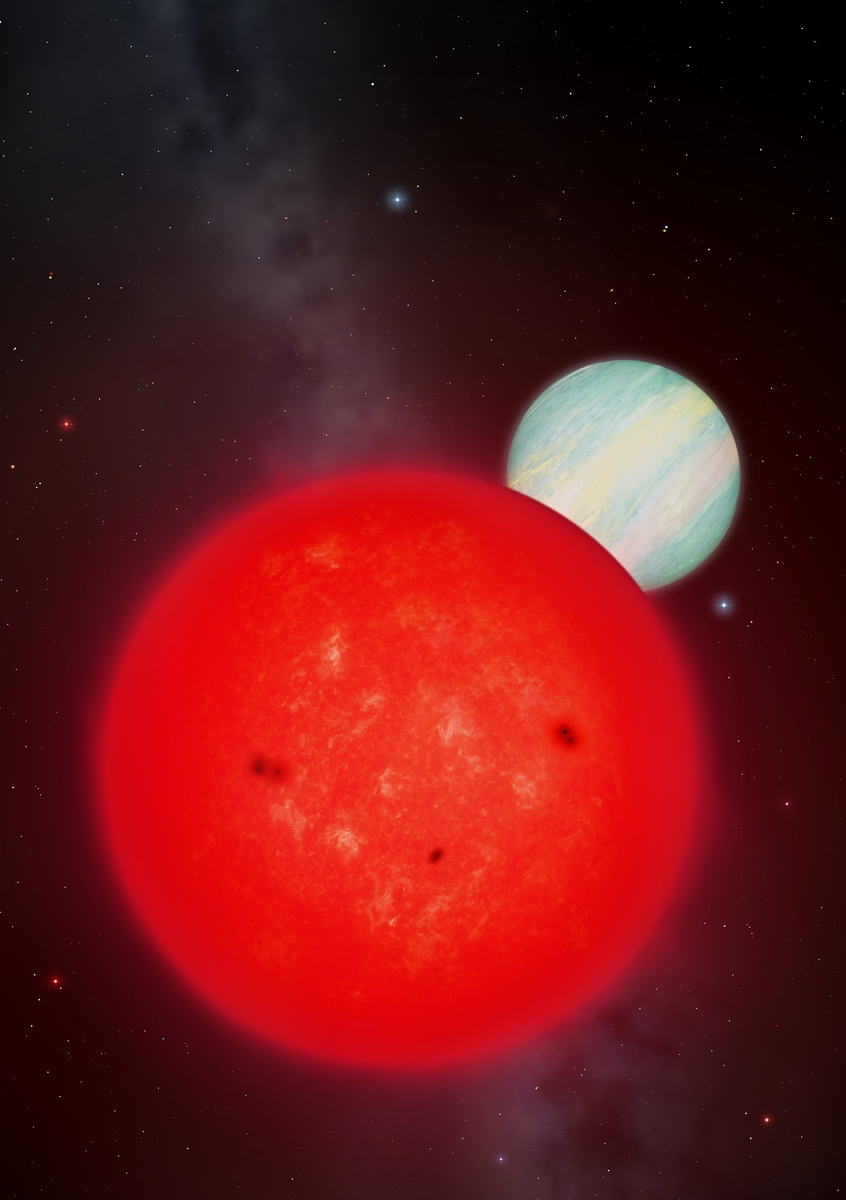

제임스 웹과 허블 우주망원경의 주요 차이를 들자면 제임스 웹 우주망원경은 조금 더 긴 파장을 이용하는 덕에 더 차가운 물체를 관측할 수 있다는 점을 들 수 있다. 이와 비슷하게 훨씬 더 차갑고 질량이 작은 별 대부분은 더 긴 파장의 빛을 내뿜기에 제임스 웹 우주망원경을 통하면 더 작고 차가운 별을 포착할 수 있다.

실제로 태양 질량의 0.1배 미만의 별까지도 제임스 웹을 통한 관측이 가능하다. 이는 천문학적으로 별이 아닌 천체, 즉 별과 갈색 왜성과의 경계와 비슷한 질량 범위이기에 매우 가벼운 별들은 매우 흥미로운 천문학적 관측 대상이 될 수 있다.

또한, 제임스 웹은 허블 우주망원경보다 훨씬 더 민감한 관계로 희미한 저질량의 별을 보는 데 몇 시간밖에 소요되지 않는다. 허블 우주망원경을 통한 수백 시간의 노출 관측 시간과 비교해보면 매우 빠르고 쉬운 관측을 수행할 수 있다.

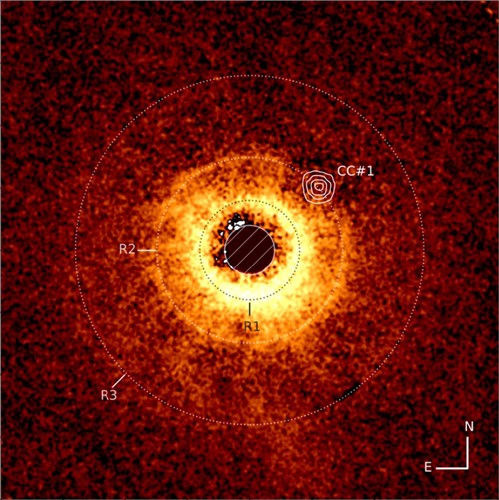

위 사진에서는 중간에 큰 간격이 보인다. 이는 제임스 웹 우주망원경의 근적외선 카메라(NIRCam)를 이용하여 촬영된 사진이기 때문이다.

근적외선 카메라를 이용한 관측에는 두 모듈 사이에 “칩 갭(chip gap)”이 존재한다. 즉, 검출기의 중간이 비어있으며 양쪽으로 네모난 모양으로 설계되었기 때문이다.

위 사진에서 빠진 부분의 촬영을 위해서는 몇 분각(arcmin [']: 1/60 도) 정도 (최소 0.7') 왼쪽이나 오른쪽으로 옮겨서 촬영하면 된다. 본 사진에서 칩 갭 부분에 존재하는 별들은 구상성단의 중심부에 모여있는 별들로 너무 밝기 때문에 사진 촬영에서 제외되었을 뿐이다.

또한 촬영되지 않은 부분은 허블 우주망원경으로 촬영한 부분과 겹치기 때문에 개별 천체를 식별하는 데에는 아무 문제가 없다. 중간에 검은 간격을 포함하는 부분은 구상성단의 아랫부분에 해당한다. (고해상도 이미지 바로 보러 가기 1)

촬영된 사진에는 대부분 크기와 밝기가 다른 파란색, 흰색, 노란색 및 빨간색 빛의 점으로 채워진 별로 구성되어 있다. 위 구상성단에는 총 대략 300,000개 이상의 별이 모여있다고 예측되며 이 중 더 크고 밝은 별은 중심에서 방사되는 8개의 스파이크로 구성된 (망원경의 주경 모양과 지지대의 모양에 주로 영향을 받는) 제임스 웹만의 독특한 회절 패턴을 보여주고 있다.

오른쪽 하단 스케일 바를 통해서 빛이 2년 동안 갈 수 있는 거리인 2광년의 크기를 대략 짐작할 수 있으며, 위 눈금 막대를 통해서 이미지 전체에서 인접한 별 사이의 거리가 가까움을 보여주고 있다.

별의 밀도와 밝기는 별들이 훨씬 더 가까이 모여있는 (구상성단의 중심부) 왼쪽 상단 부분에서 가장 크고, 멀리 떨어져 있는 오른쪽 하단으로 갈수록 점차 감소한다. 또한, 더 크고 밝은 별의 숫자도 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 갈수록 감소하는 것처럼 보인다. (고해상도 이미지 바로 보러 가기 2)

위 제임스 웹 관측만의 특별한 점

관측팀은 이번 관측을 위해서 직접 DOLPHOT NIRCam 모듈을 개발하여 제임스 웹 팀과 천문학자들에게 제공한 바 있다.

위 모듈은 기존 소프트웨어(허블 우주망원경용)와 함께 작동하며, 제임스 웹의 또 다른 기기인 NIRISS용 모듈을 포함하고 있다. 기존 소프트웨어(허블 우주망원경용)는 별과 비슷한 모양을 하고 있어 별처럼 보이지만 해상도가 완벽히 분해되지 않는 천체들의 밝기를 자동으로 감지하고 측정하는 데 사용된다.

위 모듈을 이용하면 허블에서 이미 관측된 천체를 쉽게 식별할 수 있으며, 관측과 분석 또한 훨씬 쉬워진다는 장점이 있다.

- 김민재 리포터

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2023-02-28 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터