연일 섭씨 36,7도를 오르내리는 무더위에 열대야까지 겹쳐 밤잠을 설치는 이들이 많다. 잠을 제대로 못 자면 이튿날의 활동에 지장을 받는 것은 물론, 건강을 해칠 수도 있어 주의가 필요하다.

간혹 잠을 잘 자볼 요량으로 술을 마시거나, 잠이 안 온다고 담배를 꺼내 물면 오히려 숙면을 해친다는 연구가 나왔다.

일반적으로 수면에 영향을 주는 것으로 알려진 기호품은 커피. 커피를 마시면 잠이 안 온다는 얘기를 주위에서 흔히 들을 수 있다. 이번 연구에서는 이런 카페인 민감자에 대한 개별 조사는 제외되었으나, 민감자 이외에는 카페인이 숙면에 별다른 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.

이 연구는 미국 플로리다 어틀랜틱대(FAU) 연구팀이 하버드의대와 하버드 공중보건대, 브리검 앤 여성병원, 에모리대 국립보건원, 미시시피대 의료원과 함께 아프리카계 미국인 785명을 대상으로 모두 5164일 동안 알코올과 카페인, 니코틴과 수면과의 연관성을 조사한 결과다.

연구 결과는 의학저널 ‘수면’(Sleep) 최근호에 발표됐다.

다섯 명에 한 명꼴로 수면 장애

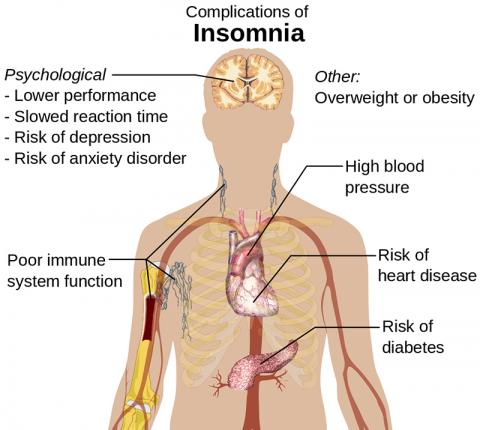

미국에서는 대략 5000~7000만 명이 수면장애를 가지고 있는 것으로 알려진다. 미국 전체 인구 기준으로 다섯 명 중 한 명꼴이다. 전문가들은 밤에 잠을 잘 못 이루면 심장병과 당뇨병, 고혈압을 비롯해 건강상 여러 가지 부정적인 결과를 초래할 수 있다고 말한다.

대체로 저녁 때 알코올과 카페인, 니코틴을 접하면 수면에 지장을 받는 것으로 여겨져 왔다.

그러나 이들 기호품이 수면에 미치는 영향을 조사한 그동안의 연구들은 인종 혹은 인종적 다양성이나 객관적 수면 측정을 대표할 만큼 표본이 크지 않아 제한적이었다. 또한 광범위하게 사용되는 알코올, 카페인, 니코틴과 수면 제한요소 사이의 연관성을 철저하게 조사한 연구도 상대적으로 매우 적었다.

이런 상황에서 이번 연구는 아프리카계 미국인들이 저녁 때 알코올과 카페인, 니코틴을 소비하는 양태와 함께, 가정에서 자연스럽게 잠을 잘 때의 객관적 측정치를 조사한 가장 최근의 대규모 장기 연구 중 하나로 꼽힌다.

카페인, 민감자 외에는 별 문제 안돼

연구팀은 센서가 있는 손목시계 같은 활동기록기(actigraphy)와 매일 매일의 수면 일기를 사용해 저녁 때 알코올과 카페인, 니코틴 사용이 수면 지속과 수면 효율 그리고 수면 중 깨기에 미치는 관련성을 조사했다.

수면 일기에는 연구대상자들이 잠들기 4시간 이내에 소비한 알코올과 카페인, 니코틴 양을 기록했다.

이번 연구 결과는 커피 애호가들에게는 희소식이 될 수도 있다. 연구팀은 잠들기 4시간 안에 섭취한 카페인이 어떤 수면 제한요소가 된다는 사실도 발견하지 못 했다고 밝혔다.

연구팀은 그러나 개인별 카페인 민감성과 카페인에 대한 내성 차이는 이번에 측정할 수 없었으며, 이런 개인적 특성들은 카페인 섭취와 수면 사이의 연관성에서 중요한 역할을 할 수 있다고 경고했다.

저녁 식사 때 알코올 음료를 마시거나 흡연을 하는 것은 수면에는 좋지 않은 것으로 나타났다. 잠자기 네 시간 안에 흡연을 하거나 알코올을 섭취한 밤에는 그렇게 하지 않은 밤에 비해 수면의 지속성이 나쁜 것으로 밝혀졌다.

연구팀은 나이와 성별, 비만, 교육수준, 이튿날의 과업 및 우울 증상과 불안, 스트레스 등 영향을 미칠 수 있는 여러 요인을 조정해 이번 결과를 산출했다.

잠 잘 자려면 담배 끊어야

니코틴은 수면을 방해하는 가장 강력한 물질로, 잠을 잘 자기 위해서는 담배를 끊어야 할 또다른 이유로 등장했다.

수면 지속과 관련해 저녁 흡연과 불면증 사이에는 통계적으로 현저한 상호연관성이 있었다. 불면증을 가진 연구대상자 중 야간 흡연자는 수면 지속 시간이 평균 42.47분이 짧은 것으로 나타났다. 니코틴의 영향은 특히 불면증을 가진 사람들에게서 두드러졌다.

연구팀은 이번 연구 결과가 수면 문제가 있는 개인들을 대상으로 한 것이 아니라, 일반적으로 수면 효율이 높은 사람들을 대상으로 자연스럽게 관찰했다는 점에서 의미가 있다고 말했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2019-08-07 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터