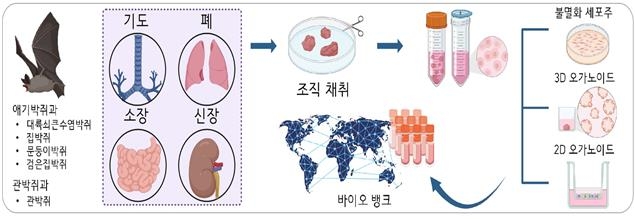

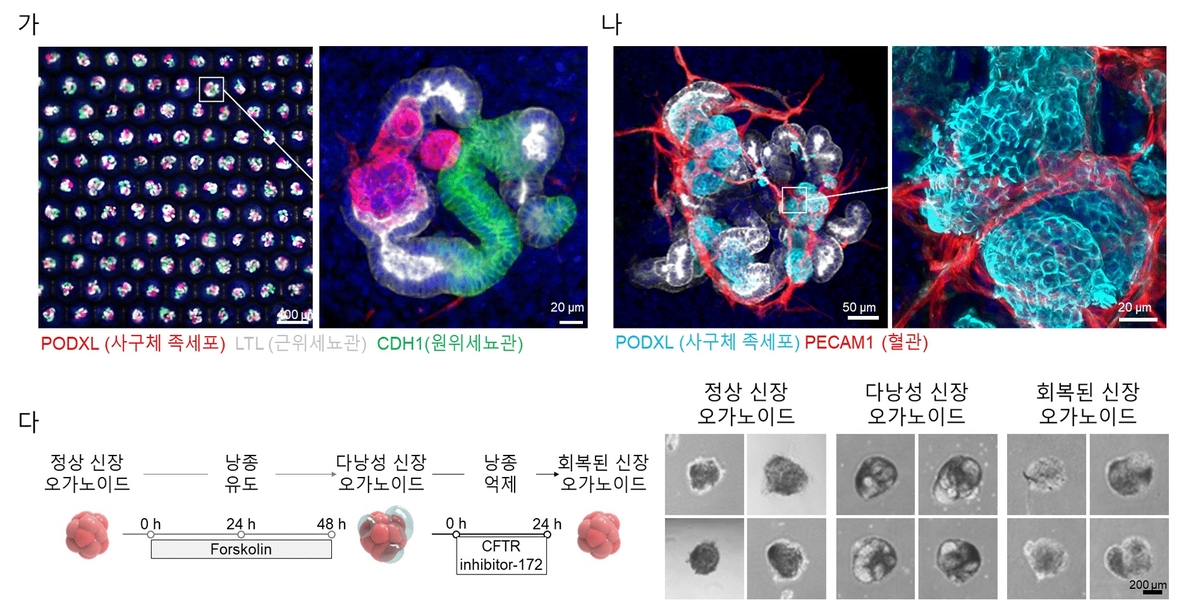

오가노이드(organoid)로 불리는 인체 조직의 축소 모형을 DNA 유도를 통해 더욱 정교하게 만들 수 있는 기술이 첫 선을 보였다.이 기술은 이전의 오가노이드 제조기술보다 더욱 정교하며, 인체 세포를 생물학적 특성을 지닌 레고 블록처럼 짜맞출 수 있는 특징이 있다.

실험실 안에서 배양할 수 있는 이 작은 조직들은 인체 조직의 특별한 구조적 특성이 어떻게 성장에 영향을 미치며, 정상 궤도를 벗어나 어떻게 암이 생기는가를 연구할 수 있는 유용한 도구가 된다. 또한 치료 약을 탐색해 내고, 연구자들에게 인체의 전체 기관이 어떻게 성장하는가를 보여주는 교육적 효과를 얻을 수도 있다. 이 신기술은 8월 31일자 ‘네이처 메소드(Nature Methods)’에 소개됐다.

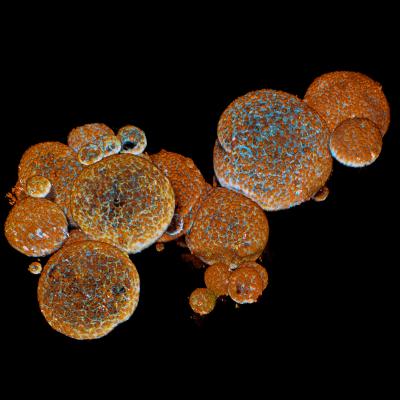

‘DNA 프로그램된 세포 집합체(DAPC, DNA Programmed Assembly of Cells )로 블리는 이 신기술은 각각 수백개의 세포들을 갖고 있는 인체 유방 조직과 같이 맞춤 디자인된 수천개의 오가노이드 배열을 창출할 수 있으며, 이 오가노이드들은 수 시간 안에 제조가 가능하다.

생체 실험 않고도 맞춤의약, 성장 원리 연구 가능

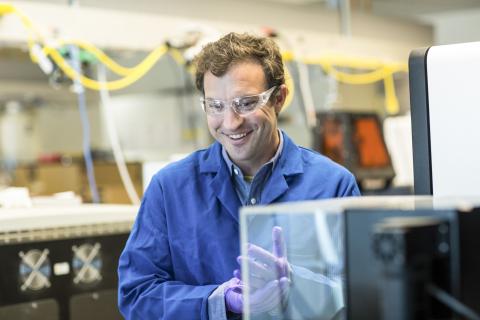

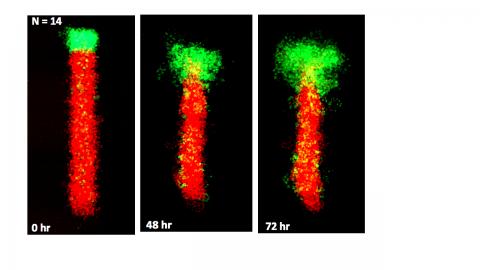

논문의 시니어 저자이자 미국 캘리포니아 샌프란시스코대 제약화학과 제브 가트너(Zev Gartner) 교수는 “이 기술로 거의 제한 없이 인체 조직을 모방해 낼 수 있다”며, “가장 초기단계에서 어떤 세포가 다른 세포와 교신하고 접촉하고 있는가를 정확하게 조절할 수 있어 세포들이 서로 상호 작용하고 주위를 움직이며, 시간이 지남에 따라 조직으로 발달할 수 있도록 미리 프로그래밍 할 수 있다”고 밝혔다.

가트너 교수는 “이를 이용한 가능성 있는 응용프로그램의 하나는 수년 안에 유방암 환자 각각의 서로 다른 유선조직 구성 표본을 만들어 그에 대한 맞춤 치료약을 검색할 수 있는 조직 모델을 구축하는 것이고, 다른 하나는 완전한 기관으로 성장하게 될 이러한 모델들을 통해 조직 성장의 규칙을 배워 활용할 수 있다는 점”이라고 설명했다.그는 세포들은 독자적으로 작동하는 작은 자동기계가 아니라고 지적하고, “세포들은 그룹 의사 결정을 하기 위해 네트워크를 통해 통신을 하며, 일반사회에서 조직의 구조적 권한이 잘 유지되지 못 하면 결국 회사가 문을 닫듯이 인체 조직에서도 그런 실패가 생기면 암이 생길 수 있다”고 말했다.

그러나 유방 기관과 같은 복잡한 조직의 세포들이 어떻게 스스로 형성되며, 그룹 의사결정을 하고 질병이 생기는가애 대한 연구는 계속 해결해야 할 과제로 남아있다. 살아있는 생체 조직은 너무 복잡해서 세포의 행동이 나타나게 되는 특정한 원인들을 식별해 내기가 매우 어렵다. 반면 통상적으로 실험실에서 배양하는 세포들은 실제 3차원 구조의 핵심 요소가 결여돼 있다.

가트너 교수 연구실의 대학원생 출신들로 노엘 지(Noel Jee)박사와 함께 이번 연구를 주도한 마이클 토드헌터(Michael Todhunter) 박사는 “이 기술은 일반 실험실에서와 같은 단순한 조직 구성을 만들어낼 수 있어 더욱 용이하게 조작하고 연구할 수 있다”며, “이를 통해 직접 인간 생체에 대한 실험을 하지 않고도 복잡한 인체 조직에 대한 여러 가지 질문을 상정할 수 있다”고 말했다.

DNA 분자를 ‘찍찍이’로 활용

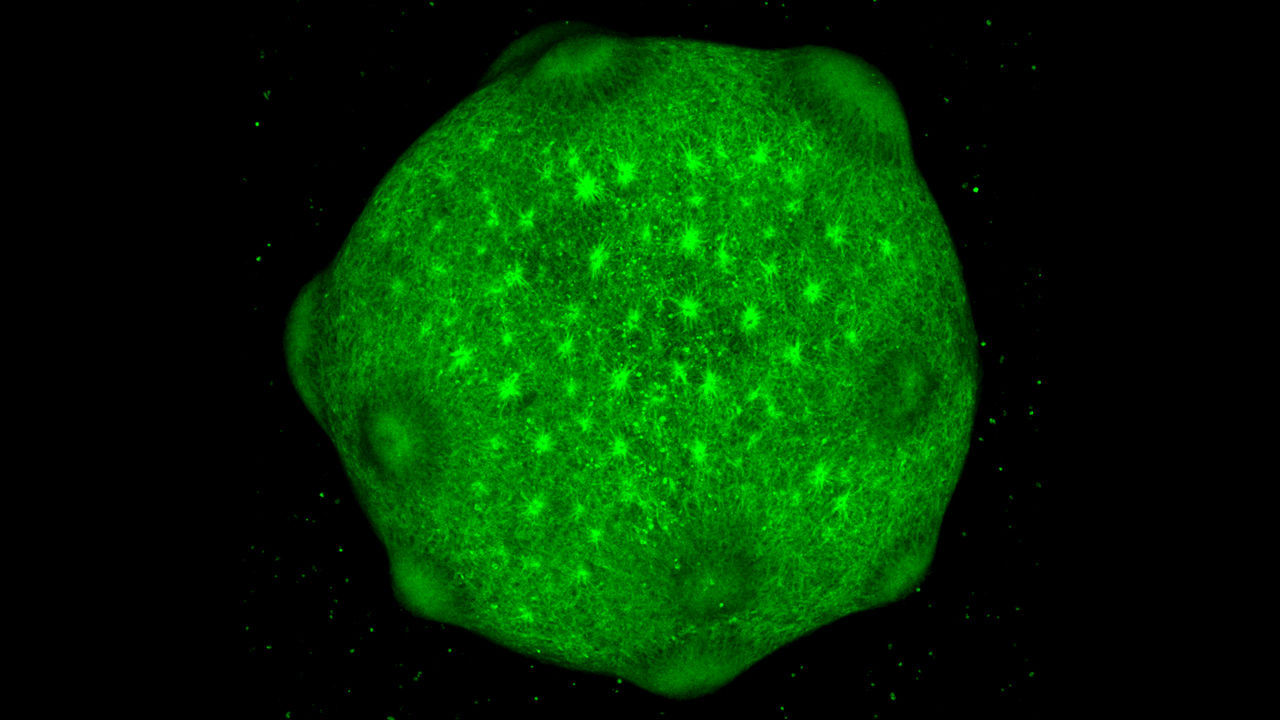

이들 오가노이드들을 명확하게 표현하기 위해 가트너 교수팀은 익숙한 분자인 DNA를 활용했다. 연구팀은 마치 작은 실들이 테니스공 표면을 덮고 있는 것과 같이, 각각의 세포 막 안으로 미끄러져 들어가도록 조작한 외가닥 DNA의 수많은 작은 토막들을 가진 세포들을 배양했다. 이 DNA 가닥들은 분자 벨크로(찍찍이)로, 또 각각의 세포들이 어떤 오가노이드에 속하는지를 지정하는 바코드처럼 기능하게 된다. 배양된 두 개의 세포들이 서로 접촉하게 되면 재빨리 달라붙는다. 만약 DNA 염기서열이 서로 맞지 않으면 달라붙지 않고 계속 떠다니게 된다. 이런 방식으로 다중 파트너를 지정할 수 있는 여러 세트의 DNA 바코드를 가진 세포들을 배양할 수 있다.

가트너 교수팀은 이같은 분자 ‘레고’ 블록들을 연구에 활용할 수 있는 오가노이드로 배열하기 위해 특정한 파트너에 달라붙도록 디자인된 다중 세포 세트들을 계층화했다. 이것은 유방기관과 같은 복잡한 조직 구성을 형성해 낼 수 있을 뿐만 아니라, 돌연변이를 일으킨 단일 암세포에서 그 결과를 관찰하기 위해 특별히 다른 부분의 오가노이드를 덧붙이는 실험을 할 수 있다.

“폐나 심장, 나아가 뇌의 기능성 모델도 구축할 예정”

가트너 교수팀은 이 기술을 이용해 유선 조직에서 분자적 혹은 구조적 변화가 암 전이에 연계돼 조직 구조를 붕괴시키고, 인체의 다른 기관도 침범해 결국 환자의 생명을 위협하게 되는지를 조사할 계획이다. 이들은 또 상이한 여러 조직들의 단순한 모델로부터 학습한 내용을 궁극적으로는 좀더 규모가 큰 기술이 요구되는 폐나 신장과 같은 기능성 인체 조직을 구축하는데 활용해 볼 생각이다.

- 김병희 객원기자

- kna@live.co.kr

- 저작권자 2015-09-01 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터