지난 13일 과학기술정책연구원에서 제2회 ‘Young Innovators’ 세미나가 열렸다. 새로운 발상과 실행으로 미래를 여는 한국 젊은이들은 어떤 생각을 하고 있는지, 무엇이 이들을 움직이게 하는지, 그리고 무엇이 이들의 성장에 걸림돌이 되는지 이해하기 위한 자리였다. 이번에 초대된 사람은 세계 최초로 개인이 인공위성을 쏘아올린 미디어아티스트 송호준 작가였다. 그의 도전기를 들어보자.

새로운 과학 판타지를 만들어보자, 시작 동기

“과학은 판타지라고 생각해요. 그것을 누가 하느냐에 따라 다른 이야기가 나올 수 있죠. 우주과학 분야도 마찬가지예요. 저 같은 아마추어가 이제까지 전통적인 국가 기관이 주도하는 분야에 들어간다면 어떤 새로운 이야기, 혹은 판타지가 벌어질지 어느 날 막 궁금해지더라고요.”

송호준 씨는 대전의 우주항공전문기업에서 인턴 2개월을 보낸 적이 있었다. 이때 경험이 자산이 됐다. 하지만 당시에는 인공위성 자체에 관심이 없었다. 엔지니어가 아닌 아티스트로서의 길을 걸은 이유이다.

인공위성에 다시 관심을 갖게 된 것은 인공위성을 개인이 띄울 수 있음을 보여준다는 가능성 자체보다 사람과 사람 사이에 다양한 이야기를 이끌어낼 수 있을 것이라는 생각 때문이었다. 호기심이 발동하자 먼저 그는 발사체를 개인이 빌릴 수 있을지를 알아보는 것이었다. 개인이 물어보면 가르쳐주지 않을까 걱정이 들기도 했지만 다행히 견적서를 보내왔다. 약 1억 원. 큰 액수이기는 하지만 그는 ‘수입차 가격밖에 안 되네’ 하는 생각이 들었다. 꿈을 1억 원에 포기한다는 것은 말이 안 된다고 여긴 탓에 비용은 난관이 되지 못했다.

2008년 12월. 그는 ‘인공위성을 띄워보자’고 결심을 굳혔다. 그렇게 오픈소스 인공위성 프로젝트는 시작됐다. 첫 단계는 부품 알아보기였다. 인턴시절 이미 차세대 인공위성에 들어갈 테스트용 메인보드를 설계부터 테스트까지 진행한 경험이 있었다. 하지만 비용을 고려할 때 사용할 수가 없었다. 특정 부품인 경우에는 국제무기조약 등에 막혀서 수입 자체가 제약을 받기도 했다. 그래서 상용부품을 찾아야했다. 우주에 갔다 와야 하고 자주 사용한 것이어야 했다. 어떤 저항을 쓸지, 파워에는 어떤 물성이 필요한지를 알아보는 것도 만만치 않았다.

“인공위성에 쓰일 배터리를 구하는 데도 애를 먹었어요. 많은 사람들이 노트북에 쓰이는 리튬 배터리를 사용하더라고요. 특히 우리나라 노트북 배터리가 외국에서도 인기가 있었는데, 그 배터리를 공식적으로 구할 수 없으니까 방법을 찾느라고 힘들기도 했답니다. ”

부품 조사만 3~4년. 물론 그것만 한 것은 아니다. 인공위성 학회에 다니기 시작했다. ‘백지 상태’로 프로젝트를 시작한 거나 다름이 없었기 때문이다. 거기서 송호준 씨는 발표를 하고 싶었다. 인공위성과 같은 우주과학 분야도 민간영역에서 자유롭게 사용되면 어떻게 쓰일지 예술가 입장에서 말하고 싶었다. 하지만 아직 제대로 시작도 안한 프로젝트여서 그런지 기회를 주지 않았다. 4년째 되던 해인 2011년 6월. 인공위성 발사체와 계약이 이루어지고 나서 드디어 발표 기회를 얻을 수 있었다.

열챔버를 오븐에 구워 태양광판을 만들기도

2011년 12월. 이제 슬슬 인공위성 만들 준비를 해야겠다는 생각을 가졌다. 그런데 문제가 발생했다. “내년 5월에 발사 스케줄이 정해졌으니 4월까지 인공위성을 가져다 달라”고 연락이 왔던 것. 아무것도 만든 것이 없었다. 그야말로 발등의 불이 떨어진 셈이었다. 서둘러야했다.

“인공위성을 만들기 위해서는 2가지 절차가 필요해요. 하나는 국제전기통신연합(ITU)에 주파수를 등록해야하고, 또 따른 하나는 미래부에 우주물체 등록이고요. 이 두 가지를 하다 보니 3개월이 지나더라고요. 그랬더니 2개월밖에 작업시간이 남지 않더군요.”

공장 설비가 없어서 열챔버를 오븐에 구워 태양광판을 만들었다. 안테나는 주파수가 낮기 때문에 길게 만들어야 했다. 그 상태로 인공위성을 쏘아 올릴 수는 없었다. 줄자, 낚싯줄, 니크롬선을 이용해 둘둘 말았다. 나중에 낚싯줄을 끊어서 안테나가 세워질 수 있도록 했다. 부품을 구입할 수도 있었지만 오픈소스라고 표방했기 때문에 수작업으로 모든 것이 이루어졌다.

역시 시간이 짧았다. 요구한 날까지 완성하지 못했다. 그나마 발사일자가 2013년 4월로 연기되어 한숨을 돌렸다. 송호준 씨는 제대로 완성해보리라는 마음을 더욱 굳게 다졌다. 하나하나 다시 인공위성을 만들어갔다. 여전히 만만치 않았다. 태양판이나 보조 배터리 등 파워보드에 어려움을 겪었다. 통신보드는 난관 중의 난관이었다. 특히 무선통신 분야에 전문가를 만나기가 어려웠다. 실험방법 단초를 찾을 수 있었던 것은 스위스 큐브샛. 바로 로잔공대의 논문이었다. 모든 실험방법론을 써놔서 정말 많은 도움이 됐다.

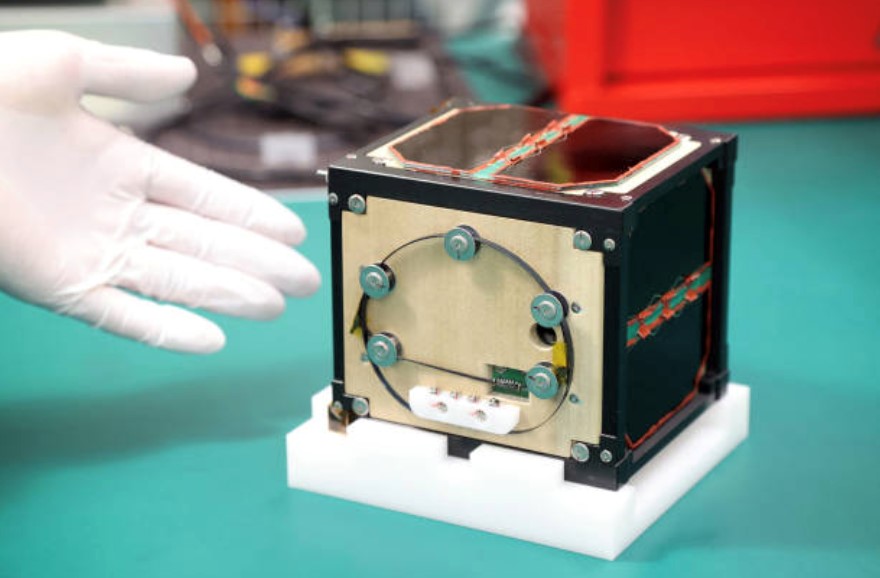

드디어 2013년 4월 19일. 카자흐스탄에서 가로, 세로 10cm 무게 980g의 LED 전등을 장착한 이 인공위성이 하늘로 날아올라갔다. 6~8등급의 별의 밝기를 이 인공위성은 맨 눈으로도 관찰이 가능하도록 만들어졌다. 발사 순간, 송호준 씨는 덩실덩실 저절로 춤사위가 나왔다. 기나긴 5년간의 여정이 마침표를 찍는다는 생각에 기쁜 마음이 절로 들어서였다.

프로젝트가 끝났지만 인공위성 관련한 그의 일이 마무리된 것은 아니다. 사람들이 그의 작업을 의심할까봐 드로잉 책을 만들었다. 구글북스에서 아직도 다운이 가능하다. 자료도 4~5 테라바이트 정도 된다. 다른 사람들도 활용할 수 있도록 정리 작업이 필요한데, 이 일은 이제 시작이기 때문이다.

“이번 프로젝트를 진행하면서 오픈소스는 공개를 하는 것이 중요한 것이 아니라 왜 그것을 썼는지, 어떤 과정으로 그 실험을 했는지를 보여줘야 의미가 있다는 것을 알게 됐어요. 그래서 추후에 제가 인공위성을 만드는 과정과 왜 그런 선택을 했는지에 대한 방법을 공개할 생각이랍니다. 뿐만 아니라 개인적으로 인공위성을 만들어보고 싶은 사람들이 있으면 디렉터로서의 역할도 해볼 생각이고요.”

새로운 과학 판타지를 만들어보자, 시작 동기

“과학은 판타지라고 생각해요. 그것을 누가 하느냐에 따라 다른 이야기가 나올 수 있죠. 우주과학 분야도 마찬가지예요. 저 같은 아마추어가 이제까지 전통적인 국가 기관이 주도하는 분야에 들어간다면 어떤 새로운 이야기, 혹은 판타지가 벌어질지 어느 날 막 궁금해지더라고요.”

송호준 씨는 대전의 우주항공전문기업에서 인턴 2개월을 보낸 적이 있었다. 이때 경험이 자산이 됐다. 하지만 당시에는 인공위성 자체에 관심이 없었다. 엔지니어가 아닌 아티스트로서의 길을 걸은 이유이다.

인공위성에 다시 관심을 갖게 된 것은 인공위성을 개인이 띄울 수 있음을 보여준다는 가능성 자체보다 사람과 사람 사이에 다양한 이야기를 이끌어낼 수 있을 것이라는 생각 때문이었다. 호기심이 발동하자 먼저 그는 발사체를 개인이 빌릴 수 있을지를 알아보는 것이었다. 개인이 물어보면 가르쳐주지 않을까 걱정이 들기도 했지만 다행히 견적서를 보내왔다. 약 1억 원. 큰 액수이기는 하지만 그는 ‘수입차 가격밖에 안 되네’ 하는 생각이 들었다. 꿈을 1억 원에 포기한다는 것은 말이 안 된다고 여긴 탓에 비용은 난관이 되지 못했다.

2008년 12월. 그는 ‘인공위성을 띄워보자’고 결심을 굳혔다. 그렇게 오픈소스 인공위성 프로젝트는 시작됐다. 첫 단계는 부품 알아보기였다. 인턴시절 이미 차세대 인공위성에 들어갈 테스트용 메인보드를 설계부터 테스트까지 진행한 경험이 있었다. 하지만 비용을 고려할 때 사용할 수가 없었다. 특정 부품인 경우에는 국제무기조약 등에 막혀서 수입 자체가 제약을 받기도 했다. 그래서 상용부품을 찾아야했다. 우주에 갔다 와야 하고 자주 사용한 것이어야 했다. 어떤 저항을 쓸지, 파워에는 어떤 물성이 필요한지를 알아보는 것도 만만치 않았다.

“인공위성에 쓰일 배터리를 구하는 데도 애를 먹었어요. 많은 사람들이 노트북에 쓰이는 리튬 배터리를 사용하더라고요. 특히 우리나라 노트북 배터리가 외국에서도 인기가 있었는데, 그 배터리를 공식적으로 구할 수 없으니까 방법을 찾느라고 힘들기도 했답니다. ”

부품 조사만 3~4년. 물론 그것만 한 것은 아니다. 인공위성 학회에 다니기 시작했다. ‘백지 상태’로 프로젝트를 시작한 거나 다름이 없었기 때문이다. 거기서 송호준 씨는 발표를 하고 싶었다. 인공위성과 같은 우주과학 분야도 민간영역에서 자유롭게 사용되면 어떻게 쓰일지 예술가 입장에서 말하고 싶었다. 하지만 아직 제대로 시작도 안한 프로젝트여서 그런지 기회를 주지 않았다. 4년째 되던 해인 2011년 6월. 인공위성 발사체와 계약이 이루어지고 나서 드디어 발표 기회를 얻을 수 있었다.

열챔버를 오븐에 구워 태양광판을 만들기도

2011년 12월. 이제 슬슬 인공위성 만들 준비를 해야겠다는 생각을 가졌다. 그런데 문제가 발생했다. “내년 5월에 발사 스케줄이 정해졌으니 4월까지 인공위성을 가져다 달라”고 연락이 왔던 것. 아무것도 만든 것이 없었다. 그야말로 발등의 불이 떨어진 셈이었다. 서둘러야했다.

“인공위성을 만들기 위해서는 2가지 절차가 필요해요. 하나는 국제전기통신연합(ITU)에 주파수를 등록해야하고, 또 따른 하나는 미래부에 우주물체 등록이고요. 이 두 가지를 하다 보니 3개월이 지나더라고요. 그랬더니 2개월밖에 작업시간이 남지 않더군요.”

공장 설비가 없어서 열챔버를 오븐에 구워 태양광판을 만들었다. 안테나는 주파수가 낮기 때문에 길게 만들어야 했다. 그 상태로 인공위성을 쏘아 올릴 수는 없었다. 줄자, 낚싯줄, 니크롬선을 이용해 둘둘 말았다. 나중에 낚싯줄을 끊어서 안테나가 세워질 수 있도록 했다. 부품을 구입할 수도 있었지만 오픈소스라고 표방했기 때문에 수작업으로 모든 것이 이루어졌다.

역시 시간이 짧았다. 요구한 날까지 완성하지 못했다. 그나마 발사일자가 2013년 4월로 연기되어 한숨을 돌렸다. 송호준 씨는 제대로 완성해보리라는 마음을 더욱 굳게 다졌다. 하나하나 다시 인공위성을 만들어갔다. 여전히 만만치 않았다. 태양판이나 보조 배터리 등 파워보드에 어려움을 겪었다. 통신보드는 난관 중의 난관이었다. 특히 무선통신 분야에 전문가를 만나기가 어려웠다. 실험방법 단초를 찾을 수 있었던 것은 스위스 큐브샛. 바로 로잔공대의 논문이었다. 모든 실험방법론을 써놔서 정말 많은 도움이 됐다.

드디어 2013년 4월 19일. 카자흐스탄에서 가로, 세로 10cm 무게 980g의 LED 전등을 장착한 이 인공위성이 하늘로 날아올라갔다. 6~8등급의 별의 밝기를 이 인공위성은 맨 눈으로도 관찰이 가능하도록 만들어졌다. 발사 순간, 송호준 씨는 덩실덩실 저절로 춤사위가 나왔다. 기나긴 5년간의 여정이 마침표를 찍는다는 생각에 기쁜 마음이 절로 들어서였다.

프로젝트가 끝났지만 인공위성 관련한 그의 일이 마무리된 것은 아니다. 사람들이 그의 작업을 의심할까봐 드로잉 책을 만들었다. 구글북스에서 아직도 다운이 가능하다. 자료도 4~5 테라바이트 정도 된다. 다른 사람들도 활용할 수 있도록 정리 작업이 필요한데, 이 일은 이제 시작이기 때문이다.

“이번 프로젝트를 진행하면서 오픈소스는 공개를 하는 것이 중요한 것이 아니라 왜 그것을 썼는지, 어떤 과정으로 그 실험을 했는지를 보여줘야 의미가 있다는 것을 알게 됐어요. 그래서 추후에 제가 인공위성을 만드는 과정과 왜 그런 선택을 했는지에 대한 방법을 공개할 생각이랍니다. 뿐만 아니라 개인적으로 인공위성을 만들어보고 싶은 사람들이 있으면 디렉터로서의 역할도 해볼 생각이고요.”

- 김연희 객원기자

- iini0318@hanmail.net

- 저작권자 2013-09-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터