배를 탄 어부들이 가만히 기다리고 있다가 돌고래 떼가 나타나면 바다 속으로 긴 관을 드리운다. 돌고래들이 거의 다 관 위로 넘어갔다 싶으면 그 관을 망치로 두드려대기 시작한다. 그러면 소리에 민감한 돌고래들은 허둥지둥 육지 방향의 좁은 만으로 쫓겨 간다. 돌고래들이 몰려간 곳은 허벅지가 잠길 정도의 물높이밖에 되지 않는다.

그 좁은 만의 입구에서 기다리던 다른 어부들이 그곳을 막아버리면 드디어 살육의 광란이 벌어진다. 작살과 몽둥이를 든 어부들이 팔을 휘두를 때마다 돌고래들은 꼬리를 버둥대며 몸부림친다. 수백 마리의 돌고래들이 갇힌 축구경기장 몇 배 크기의 바다는 곧 핏빛으로 붉게 물들고 만다.

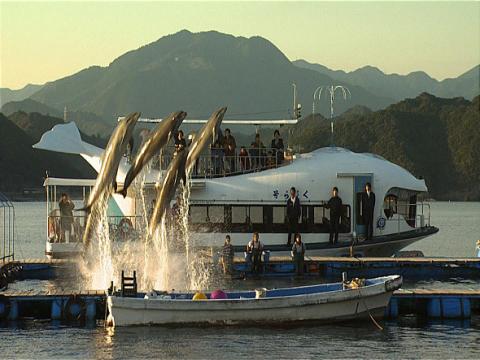

이상은 ‘슬픈 돌고래의 진실’이라는 부제를 단 다큐멘터리 영화 ‘더 코브(The Cove)’의 한 장면이다. 이 영화는 매년 9월부터 다음해 3월까지 일본 와카야마현의 작은 마을 다이지에서 자행되는 돌고래의 야만적인 학살을 고발해 전 세계인을 분노케 했다. 해마다 이렇게 다이지 마을에서 희생되는 돌고래의 수는 약 2만3000~2만8000 마리.

이 마을의 돌고래 살육 방식에 대해 캐롤라인 케네디 주일 미국대사까지 나서 반대 입장을 밝혔지만 다이지 마을의 어부들은 올해도 변함없이 돌고래 사냥에 나섰다. 국제포경위원회(IWC)에서는 1966년 일부 고래종에 대한 사냥에 제재를 가한 후 1986년부터 상업용 포경을 전면 금지시켰다.

하지만 다이지 마을 주민들은 수백 년 넘게 돌고래를 잡아 생계를 이어 왔다는 이유로 돌고래 사냥을 여전히 자행하고 있다. 다만 그 학살 현장을 외부에 들키지 않게 하기 위해 외부인 출입을 철저히 차단하는 등 돌고래의 대량 학살 방법이 더 은밀해졌을 뿐이다.

그런데 최근 그동안 포경을 금지해온 국제포경위원회의 입장에 공식적으로 반론을 제기하는 이들이 부쩍 많아졌다. 다양한 종류의 고래종들이 전 세계적으로 증가했다는 게 그 이유다. 이에 따라 고래들이 먹어치우는 물고기가 너무 많아 어획량 감소 피해를 보고 있다는 어민들도 줄을 잇고 있다.

포경 금지, 찬반 논쟁 이어져

그러나 포경 금지에 찬성하고 있는 동물 및 환경단체들의 입장은 전혀 다르다. 이곳저곳에 쳐진 그물망이나 바다 속에 버려진 폐기물 등으로 바다 속의 환경이 고래에게 점점 더 위협적인 상황이 되어가고 있다는 것. 어선이나 군함 등에서 발생되는 소음과 초음파도 고래에게는 견디기 힘든 스트레스다.

이처럼 포경 금지에 대해 찬반으로 나뉜 논쟁이 격렬해지자 인간이 왜 고래를 보호해야 하는가라는 본질적인 질문까지 나오고 있다. 고래가 단지 지능이 높은 포유류라는 이유만으로 다른 물고기와 차별해서 보호하는 것이 아니냐는 의미이다.

이에 대해 중요한 시사점을 던지는 새로운 연구결과가 발표됐다. 상식적으로 생각하기에 크릴새우를 주먹이로 삼는 수염고래류의 수가 줄어들면 크릴새우의 양이 늘어나야 한다. 하지만 미국 버몬트 대학 연구진이 진행한 연구결과에 의하면 포경이 금지된 지난 수 십 년 동안 크릴새우의 숫자는 일정하게 유지되었거나 오히려 그 숫자가 감소되었다는 것.

연구진은 고래의 수가 감소함에 따라 크릴새우의 성장에 매우 중요한 역할을 하는 영양물도 줄어든 것을 그 원인으로 지목했다. 즉, 고래에서 배출되는 엄청난 양의 배설물은 해양 표면에 질소와 철분을 풍부하게 만들어 해양의 상부 층위에서 생산성을 강화하는 역할을 한다는 것. 이 같은 영양물을 만들어내는 고래의 수가 감소했으니 자연 그것을 먹고사는 크릴새우의 수도 줄어들 수밖에 없다는 추론이다.

대형 고래의 사체는 심해 생태계에 풍부한 유기물질을 제공하기도 한다. 실제로 지난 1987년 잠수정 앨빈호가 1240미터 아래의 심해 바닥에 묻혀 있는 20미터가량의 고래 뼈를 발견했는데, 죽은 지 이미 수년이 지났음에도 그 주위에는 시체에서 영양분을 조달하는 작은 생명체들이 우글거리고 있었다.

버몬트 대학 연구진은 “최근 몇 십 년 동안 고래의 사체가 해저로 떨어지면서 60개 이상의 생물종이 새롭게 발견됐다”고 밝히면서 “포경 금지가 해제돼 고래를 대량 살상할 경우 인간이 그 존재를 미처 알아차리지도 못한 수많은 생물종들의 멸종이 일어날 것”이라고 경고했다. 즉 고래는 인간의 먹잇감이기 이전에 바다 생태계의 균형을 유지하는 큰 축이라는 의미다.

흰긴수염고래 개체수만 왜 증가하지 않을까

포경 금지 이후 고래들이 증가하고 있다는 주장에 대한 일부 객관적 증거도 제시되고 있다. 미국 수산청에 의하면 북태평양에 서식하는 혹등고래의 경우 포경 금지 조치 이후 1400마리에서 2만 마리로 크게 증가했다고 한다. 그 지역에 서식하는 다른 수염고래들의 개체수도 증가한 것으로 나타났다.

그런데 수수께끼는 유독 한 고래 종의 개체수만 그대로이라는 점이다. 그 주인공은 바로 지구상에서 가장 큰 동물인 흰긴수염고래이다. 이 고래는 최대 몸길이 33미터에 몸무게는 약 180톤, 심장 무게만 해도 1톤 가까이 되며 혓바닥만 4톤짜리가 보고된 적이 있다. 멸종한 초대형 공룡보다 더 크며, 코끼리 25마리를 합친 것 만하다.

주먹이인 크릴새우를 찾아 시속 약 30킬로미터의 빠른 속도로 전 세계 바다를 여행하는 흰긴수염고래는 19세기 이전만 해도 27만여 마리에 달했다. 그런데 포경기술이 발달한 19세기 말부터 20세기 전반에 거의 남획되어 전멸 직전에 이르렀다. 정확한 통계는 아니지만 흰긴수염고래는 현재 전 세계를 통틀어 1만 마리 정도 살아 있는 것으로 추정한다.

흰긴수염고래의 개체수가 증가하지 않은 이유를 밝혀내기 위해 미국 오리건주립대 해양포유류연구소의 연구진은 171마리의 흰긴수염고래의 등에 인공위성용 태그를 부착한 후 지난 15년간 위성으로 추적을 계속해 왔다. 그 결과 연구진은 최근 그 이유에 대한 주요 원인을 밝혀냈다. 바로 흰긴수염고래와 선박 간의 잦은 충돌사고 때문이라는 것이다.

연구대상으로 삼은 흰긴수염고래는 매년 여름마다 크릴새우가 풍부한 샌프란시스코 근해의 용승지역을 거쳐 캘리포니아 해안으로 돌아오는 것으로 밝혀졌다. 그런데 그 행로가 선박들이 많이 지나다니는 LA와 샌프란시스코의 항구와 가깝다는 것이 문제였다. 태그 추적 중 흰긴수염고래가 선박과의 충돌로 인해 사망한다는 사실이 드러난 것이다.

이에 따라 연구진은 고래가 몰려드는 시즌에 샌프란시스코 연안을 통과하는 선박의 입출항 속도를 늦추고 주요 항로를 변경하는 해법을 제시했다. 대서양 연안의 펀디 만에서 이와 비슷한 문제로 고래들이 수난을 겪었던 사례가 있었기 때문이다. 그때 해운업체들은 자율적으로 입출항 속도를 늦추고 주요 항로를 변경한 것. 그 결과 선박과의 충돌로 희생되는 고래의 수가 약 80% 감소한 것으로 알려졌다. 포경 금지 해제가 아니라 오히려 선박과의 교통사고 방지 등 고래 보호를 위해 더 세심한 배려를 해야 할 때라는 의미다.

- 이성규 객원편집위원

- 2noel@paran.com

- 저작권자 2014-08-05 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터