금세기 최고 밝기로 주목받았던 아이손 혜성(C/2012 S1)이 최근 소멸되었다는 미 항공 우주국과 한국천문연구원의 공식 발표가 있었다. 마치 그리스 신화의 ‘이카로스’처럼 소멸했다. 태양과 가까워지는 근일점을 통과하는 과정에서 태양의 고온과 중력을 이기지 못해 파괴된 것으로 보고 있다.

원래 혜성(comet)은 태양이나 큰 질량의 행성에 대하여 타원 또는 포물선 궤도를 가지고 도는 태양계 내에 속한 작은 천체로, 우리말로는 ‘살별’이라고 부른다. 16세기 덴마크 천문학자 티코 브라헤는 지구 대기상에서 나타나는 현상이 아닌 천체의 일종임을 밝혀냈다.

이후 영국의 천문학자인 핼리는 혜성이 태양계의 구성원임을 입증했다. 초기 태양계가 형성되면서 외곽에 존재하게 된 오르트 구름(Oort cloud)으로부터 태양계 내의 중력이나 어떠한 섭동을 받아서 태양계 내로 진입한 천체로 보고 있다.

혜성이 사람들에게 중요한 의미를 가진 것은 과거부터 유성이 비처럼 오는 유성우(流星雨) 현상으로 관측되었기 때문이다. 일정한 시기에 하늘의 특정 지점을 중심으로 유성이 쏟아지는 것처럼 보여 붙여진 이름으로, 혜성이 떨어지는 이 유성우 현상은 사람들에게 특별한 광경을 선사했다.

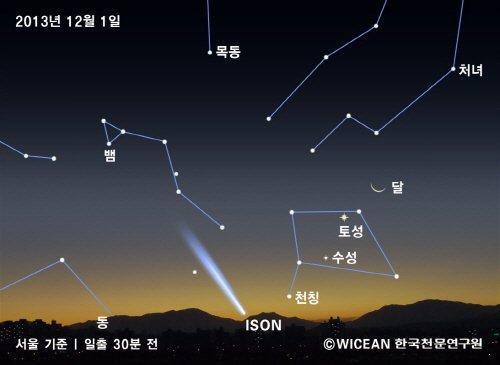

아이손은 지난해 9월 러시아 아마추어 천문가들이 발견한 혜성이다. 지난 11월 29일 새벽 3시 48분 경, 태양 표면에서 불과 116만 8천km 떨어진 거리를 통과하면서 이번 세기 들어 가장 빛나는 혜성이 될 것으로 기대했다. 이 거리는 지구와 달 사이 거리의 3배로, 혜성이 소멸하지 않으면 맨눈으로 관찰할 수도 있었다.

그러나 근일점을 통과하기 직전에 이미 분열의 조짐을 보이기 시작했으며, 핵 역시 잃어버린 상태였던 것으로 분석된다. 혜성의 핵은 먼지와 얼음이 섞여 있는데, 핵의 표면온도는 태양에 접근하면서 약 330K (섭씨 57도) 정도까지 올라가는 것으로 보고 있다.

사실 얼음, 먼지, 암석 등으로 이뤄진 혜성은 형성 초기에 충돌하고 깨졌다가 다시 합쳐지는 과정을 반복하게 된다. 따라서 빈틈이 많은 경우가 많고, 쉽게 부서지는 취약한 구조를 갖고 있기도 하다. 아이손 역시 이와 같은 과정을 반복하면서 취약한 구조를 갖았던 것으로 보고 있다.

아이손이 태양과 가까워지면서 이전에 경험하지 못한 섭씨 2천800도의 고온과 지구 중력의 29배에 이르는 강력한 중력을 이기지 못해 균열이 생겼고, 근일점을 통과한 직후 태양 너머로 부채꼴 모양의 꼬리를 남겼으나 이미 그때에는 핵이 손실된 뒤였다.

아이손은 어떻게 해서 소멸하게 되었나

11월 18일을 전후로 광공해(光公害. 불빛 때문에 공중의 먼지층이 희뿌옇게 되어 기상 관측에 방해가 되는 따위의 공해)가 없는 지역에서는 아이손을 맨눈으로 볼 수 있었다. 13일~14일 사이 꼬리가 여러 개로 갈라지는 극적인 변화를 보인 아이손은 19일에 이르러 밝기가 기존의 8등급에서 4등급으로 확 뛰었다.

이후 11월 23일까지만 해도 아이손은 3,4 등급의 밝기를 유지하면서 비교적 밝은 밝기를 보여왔다. 이때만 해도 태양에 접근하게 되면 최고 -10등급까지 밝아질 거라는 천문학자들의 예측이 맞아들어가는 것 같았다. 보름달의 밝기가 -12.5등급인 것을 가만하면 상당히 높은 밝기인 것이다.

그러나 11월 29일 아이손은 태양과 가장 가까운 근일점을 통과하면서 태양관측위성에 보이지 않아 소멸한 것으로 알려져있었다. 그러나 곧, 다시 다른 위성에 아이손의 모습이 잡혀 아이손을 관측하려는 사람들은 희망을 놓지 않았다. 결국 29일 잡혔던 모습은 이미 파괴되고 남은 잔해였으며, 아이손은 결국 소멸되었다는 공식 발표가 있었다.

쌍곡선 궤도를 따라 움직이는 비주기 혜성인 아이손이 태양계 안쪽으로 들어오기는 이번이 처음이었다. 앞으로 성간 공간으로 튕겨져 나가게 되면 영원히 돌아오지 않는 운명을 맞게 되기 때문에 더 큰 관심을 받았다.

아이손 혜성이 주목받은 이유는 무엇일까

아이손은 혜성의 고향으로 알려진 오르트 구름에서 탈출해 태양계로 ‘처녀비행’을 하는 보기 드문 천체였다. 이 혜성은 45억년 전 태양계 형성 직후부터 얼어붙은 채 남아 원시물질을 원형 그대로 보존하고 있었기 때문에, 태양계의 기원과 진화에 중요한 실마리를 제공할 수 있을 것으로 기대했다.

한국천문연구원은 이런 아이손 혜성을 두고 소멸, 분열, 생존 이라는 세 가지 시나리오를 제시했고, 그 중에서도 대부분의 과학자들의 예측과는 다르게 ‘소멸’ 시나리오가 적중하게 된 것이다.

혜성의 일반적인 소멸 시나리오에 따르면, 아이손 혜성은 근일점을 지나면서 지금까지 경험하지 못했던 강렬한 열과 중력으로 인해 불안정해진 것으로 보인다. 그에 따라 단위시간당 방출되는 얼음과 먼지, 기체의 양이 급증하면서 핵의 구조적 균형이 깨지고 핵이 완파되거나 큰 조각으로 부서졌다.

아이손이 근일점을 통과한 직후 부채꼴 모양의 꼬리를 남기며 잠시 모습을 보였으나, 이를 두고 낙관적으로 보는 사람은 거의 없었다. 아이손이 태양에 가까이 다가가면서 큰 덩어리를 손실했고, 통과한 후에는 꼬리를 잃고 증발하기 시작해 오히려 극적으로 퇴색했기 때문이다.

아이손은 핵의 벌어진 틈과 같은 취약한 곳을 통해 기체와 먼지가 분출되는 과정에서 핵의 조각들이 떨어져 나간 뒤, 결국 핵 전체가 부서지는 종말을 맞이하게 되었다. 2011년 5월에 발견되었던 ‘엘레닌 혜성’(C/2010 X1 Elenin)이 같은 해 9월에 소멸할 때도 이와 같은 과정을 밟았다.

| 근일점 : perihelion. 태양 주변을 도는 천체가 태양과 가장 가까워지는 지점으로, 가장 멀어지는 원일점과 반대의 개념이며 그 위치는 태양과 다른 행성의 중력에 의해서 조금씩 변하게 된다. |

- 이슬기 객원기자

- justice0527@daum.net

- 저작권자 2013-12-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터