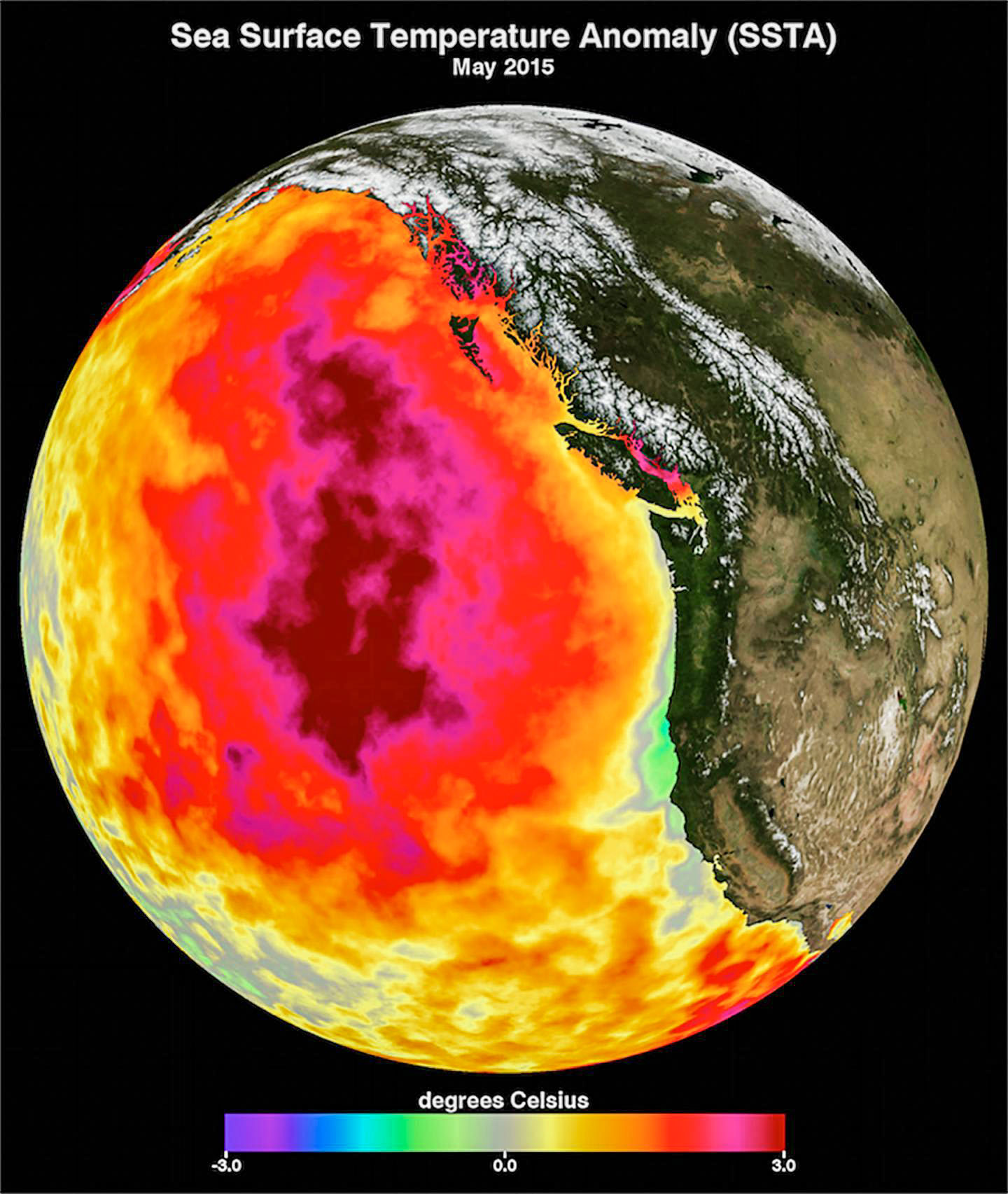

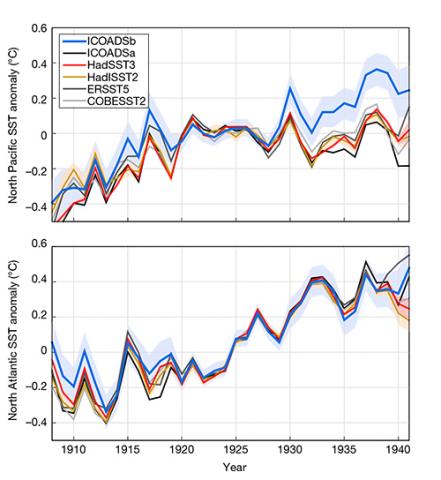

20세기 초 바다에서 이상한 일이 일어난 것처럼 보였다. 북서 태평양의 바닷물 온도는 이해할 수없이 낮아졌지만, 북대서양과 북동 태평양은 지구 평균의 두 배나 따듯해진 것이다.

이 같은 불일치와 지역적인 차이는 지구 기후를 연구하는 과학자들에게 큰 골칫거리였다. 지구온난화를 민감하게 생각하는 요즘에는 더욱더 그렇다. 왜 20세기 초에 바다는 그렇게 다른 비율로 따뜻하고 차가웠을까?

하버드 대학과 영국 국립 해양학 센터가 이 혼란의 해답을 마침내 찾아냈다. 해수 온도를 측정하면서 소수점을 잘라내거나, 수십 년 동안 데이터를 수집하는 방법의 차이 등 매우 복잡하고 다양한 원인에 의한 편차였다.

이런 편차를 감안해서 데이터를 수정하면, 해양 온난화는 지금까지 알려진 것처럼 크게 요동친 것이 아니라, 훨씬 더 균일하게 발생했음을 보여준다.

이번 연구는 네이처(Nature)에 ‘Correcting datasets leads to more homogeneous early-twentieth-century sea surface warming’이라는 제목으로 17일 발표됐다.

지구 표면 온도는 ‘해수면 온도’ (SST Sea Surface Temperature), 육지 및 얼음 위의 공기 온도 측정값을 결합하여 산출한다. 이 기록 중 가장 불확실한 것이 SST이다.

시간이 지나면서 관측 방법과 기록 방법이 변하고 섭씨나 화씨로 기록하기도 했다. 미국 국립해양대기청(NOAA)과 미국 국립대기연구센터(NCAR)는 19세기 초부터 작성한 ‘해수면 온도’ 측정값을 수집하고 있다.

1억 5,000만 개 데이터 분석

이 데이터베이스는 전 세계의 어업, 상인, 연구, 해군 선박으로부터 수집한 1억 5,500만 개 이상의 관측자료를 포함한다. 이런 자료는 해수면 온도의 변화를 이해하는데 필수적인 자료이지만, 통계적인 측면에서 보면 악몽이 아닐 수 없다.

예를 들어, 1820년부터 수집한 영국 돛단배 군함 측정치와 1920년부터 수집한 일본 어선 자료, 1950년부터 모은 미 해군 함정 측정치를 어떻게 비교할 수 있을까?

처음 해수면 온도는 선박의 측면에서 나무 양동이를 바다로 던져 퍼 올린 바닷물에 온도계를 넣어 측정했다. 이때 양동이를 들어 올리는 동안 증발하면서 냉각되거나 주변 조건에 노출되면 수온이 낮아지는 경우가 많았다.

이러한 편차는 19세기 후반에 잘 절연되지 않는 천으로 된 양동이로 바뀌면서 더욱 악화됐다. 천 양동이는 2차 세계대전 기간까지 SST 측정의 주요 수단이었다.

그런데 양동이 측정법은 여러 가지 요인에 의해 영향을 받을 수 있다. 배의 높이, 양동이의 구성과 크기, 바닷물 속에 얼마나 들어가 있었는지, 측정 전에 물을 휘저었는지, 물 속에 온도계를 얼마 동안 넣었는지 등이 포함된다. 연구원들은 종종 양동이 측정치를 처리할 때 편차를 정확하게 조정하기 어려웠다.

전형적인 날씨 조건에서 3분 동안 갑판 위에 놓아둔 천 양동이에서 측정한 해수면 온도는 나무 양동이로 길어 올린 바닷물을 측정한 값에 비하면 0.5℃ 차가울 수 있다. 20세기 동안 지구 온난화가 1℃의 변화임을 감안할 때, 이 같은 차이는 대단히 큰 것이다.

“이 데이터 베이스에는 기가바이트의 데이터가 있고 모든 데이터는 전부 기이한 이야기를 가지고 있다”고 이번 논문의 시니어 저자인 피터 후이 버스(Peter Huybers) 교수는 말했다.

이러한 특색을 파악하고 조정하기 위해 많은 연구가 이루어졌다. 예를 들어, 연구원들은 1945년에 해수면 온도가 0.3℃ 상승했다는 놀랄 만한 내용은 알고 보니 바닷물을 엔진실에서 채취해서 나온 편차라는 사실은 2008년에야 발견됐다.

후이 버스 연구팀은 여러 선박들이 측정한 자료를 비교하는 새로운 통계기법을 사용하여 데이터를 포괄적으로 수정했다.

이 논문의 제1 저자인 하버드 예술과학대학원생인 듀오 찬(Duo Chan)은 “배들이 300km 이내 떨어진 곳에서 이틀 사이에 지날 때 측정한 온도의 차이를 살펴보았다”고 말했다. 찬은 이 방법을 이용해서 1780만 건의 교차된 자료를 발견했으며 일부 데이터의 큰 차이를 확인했다.

공동저자인 영국 국립해양조사센터의 엘리자베스 켄트(Elizabeth Kent)는 “해수면 온도 측정 자료들은 원산지에서 현대의 기록 보관소까지 옮겨가는 긴 여정을 거쳤으며, 기록 방법도 펀치 카드에서 자기 테이프까지 다양하다”고 말했다.

연구팀은 강력한 컴퓨팅 기능을 동원하고, 여러 나라들의 관행에 따른 편차를 선별하여 실제 바닷물 온도에 더 가까이 접근하게 되었다.

이에 따라 북태평양과 북대서양에서 나타난 데이터의 이상한 편차가 두 가지 원인에 의해서 나타났음을 찾아냈다.

첫 번째는 일본 기록의 변화와 관련됐다. 1932년 이전에는 북태평양 해수면 온도에 대한 기록은 대부분 일본 어선에서 나왔다. 이 데이터는 처음에는 화씨로 기록되었다가 나중에는 섭씨로 기록됐다.

‘소수점 이하 삭제’가 급랭으로 둔갑

그러나 제2차 세계대전을 앞두고 점점 더 일본 해군 함정에서 많은 자료들이 나왔다. 이 자료들은 서로 다른 곳에 저장되었는데, 미 공군이 이 자료를 모아 디지털로 만들 때 소수점 이하 한자리는 잘라버리고, 모두 섭씨로 기록했다.

후이버스 교수는 소수점 이하를 잘라낸 것이 1935년과 1941년 사이의 태평양 해수면 온도가 갑자기 약 0.35°C 떨어진 이유를 설명한다고 말했다. 자르기에 의한 편차를 바로잡으면 태평양의 온난화는 훨씬 더 균일하다.

일본 데이터가 20세기 초 태평양 온난화의 열쇠를 쥐고 있는 반면, 같은 시기 북대서양 해수면 온도를 이해하는 데 가장 중요한 역할을 하는 것은 독일 데이터다. 1920년대 후반, 독일 선박들은 북대서양에서 대부분의 자료를 제공하기 시작했다.

이런 방식으로 연구팀은 -0.3 °C ~ +0.6 °C 범위에서 편차를 상쇄했다. 이러한 조정을 거치면, 북태평양과 북대서양 전역의 온난화 속도는 훨씬 더 비슷해지고 온실가스 농도의 상승으로 예상되는 온난화 패턴에 더 가깝다.

그러나 불일치는 여전히 남아 있다. 이렇게 자료를 수정해도 전체적인 온난화 속도는 모델 시뮬레이션에 의해 예측된 속도보다 여전히 빠르다.

불일치가 남아 있는 것은 기후의 민감성, 그리고 본질적인 변동성에 의한 것으로 보인다.

이번 연구는 과학자들이 20세기 초 북대서양에서 온난화를 과대평가하고, 북태평양에서 온난화를 과소평가해왔다는 것을 시사한다.

근처를 지나가는 선박들이 측정한 수치를 비교하는 접근 방식은 각 기상 관측소를 인접국과 비교하여 국지화된 지표 온도 기록의 편차를 제거하는 방식과 개념적으로 유사하다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2019-08-02 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터