길이 600m. 우리나라에서 가장 높다는 ‘롯데월드타워(555m)’보다 깊은 곳으로 3분가량 엘리베이터를 타고 내려갔다. 노란색 엘리베이터 철문을 열고 내리자 철광석을 옮기는 컨베이어 벨트가 눈에 띈다. ‘남한 유일의 철광’이라는 강원도 정선 예미산의 내부로 들어온 것이다. 이곳에서 12도 내리막 경사의 굴을 전기카트를 타고 780m 가량 이동했다. 목적지는 지하 1km에 위치한 거대 실험실, ‘예미랩’이다.

땅 속 깊은 곳에서 우주를 연구

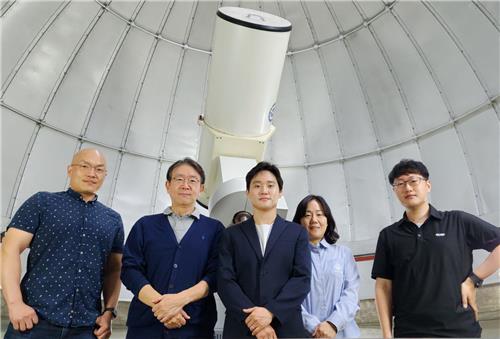

9월 29일 국내 유일의 심층 지하실험시설 예미랩에 방문했다. 예미랩은 기초과학연구원(IBS)이 2016년부터 구축을 시작한 시설로 올해 9월 구축 공사를 마무리했다. 역설적이게도 지하 깊은 곳에 위치한 예미랩은 저 하늘 위의 우주를 연구한다. 우주의 26%를 차지하지만 아직까지 그 정체를 한 번도 드러내지 않은 ‘암흑물질(Dark Matter)’ 그리고 현재 우주의 생성을 가능케 한 ‘중성미자(neutrino)’의 성질을 규명하는 것이 이곳의 목표다.

암흑물질과 중성미자 연구는 우주는 물론 지표면에서도 가능하다. 지표면에서의 연구는 비슷하게 생긴 캐릭터들 가운데서 특정 캐릭터를 찾는 그림책 ‘월리를 찾아라’에 비유할 수 있다. 연구하고자 하는 입자를 찾는 것부터 어렵다. 하지만 지하로 내려갈수록 다른 캐릭터들이 점점 줄어들고, ‘월리’만 남는다. 지하 1000m에 위치한 예미랩에서는 이론상 지표면 대비 100만 분의 1 수준으로 연구 대상이 아닌 우주선(cosmic ray)을 차단할 수 있다.

예미랩이 구축되기 전까지 IBS 지하실험 연구단은 강원도 양양 양수발전소 내 지하 700m에 위치한 터널 한쪽에서 ‘셋방살이’ 연구를 해왔다. 실험 설비를 두고 나면 2~3명이 걸어갈 수 있는 좁은 길만 남는 이 협소한 공간에서도 최고 권위의 국제학술지 ‘네이처(Nature)’와 ‘사이언스(Science)’ 그리고 물리학 분야 저명 학술지인 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’ 등에 놀라운 성과들을 발표해왔다.

IBS는 양양지하실험실(Y2L)의 실험 설비들을 차례로 예미랩으로 옮긴 뒤, 2023년 본격적인 연구를 시작할 예정이다. 암흑물질과 중성미자 등 우주 입자 연구는 지하 깊은 곳에서 진행할수록 유리하다. 예미랩이 세계에서 가장 깊은 우주 입자 연구시설은 아니지만, 지형적으로 유리한 점이 꽤 많다. 우선, 예미랩이 자리 잡은 예미산은 완만한 능선을 지녀 사방에서 오는 우주선을 모두 막기 유리하다. 또한 예미랩을 둘러싼 석회암은 다른 암석에 비해 방사능 물질을 상대적으로 덜 함유한다. 찾고자 하는 우주 입자의 신호만 포착하기 유리한 조건이라는 의미다. 일본에 2개의 노벨상을 안겨준 우주 입자 연구시설 ‘카미오칸데’와 비교하면 방사능 수치가 약 100배 정도 낮다.

우주 탄생을 설명할 핵심열쇠, 중성미자의 성질 규명

IBS 지하실험 연구단이 예미랩에서 진행할 주요 연구 중 하나는 중성미자의 성질을 규명하는 것이다. 중성미자는 현대 물리학의 핵심 이론인 표준모형(standard model)에서 물질을 구성하는 12개의 기본입자(더 이상 쪼개지지 않는 최소 단위) 중 하나다. 현재까지 전자 중성미자, 타우 중성미자, 뮤온 중성미자 등 세 가지의 중성미자가 발견됐다.

하지만 이들 중성미자의 정확한 질량은 아직까지 파악되지 않았으며, 3종류 외에도 4번째 중성미자가 존재할 가능성도 제시됐다. 우주의 시작인 ‘빅뱅’ 직후 우주에서는 물질과 반물질이 함께 만들어졌다. 반물질은 전자(-)와 양전자(+)처럼 전기적 성질이 정반대인 물질이다. 즉, 우주는 태어나자마자 물질과 반물질의 상호 작용으로 소멸 됐어야 했다. 하지만 어떤 이유에서인지 물질만 비대칭적으로 남아 현재의 우주, 지구, 그리고 우리가 존재하게 됐다. 과학자들은 이러한 현상을 설명할 열쇠를 중성미자가 쥐고 있다고 가정한다.

예미랩에서 시작될 첫 연구는 전자와 양전자처럼 중성미자가 반중성미자를 가진 입자인지 여부를 파악하기 위한 ‘아모레(AMoRE)’ 실험이다. 올해 말부터 실험을 시작할 계획으로 현재 AMoRE 실험실에는 검출기를 둘러쌀 방사선 차폐 구조물이 설치된 상태다. 양양지하실험실에서는 중성미자의 붕괴를 탐지할 결정 5개를 이용한 파일럿 실험을 진행해왔지만, 예미랩에서는 최종적으로 400개의 결정을 이용하는 것이 목표다.

우주의 4분의 1을 차지하는 미지의 입자를 찾는다

이와 함께 진행될 주요 연구는 암흑 물질을 탐색하는 ‘코사인(COSINE)’ 실험이다. 암흑물질은 우주의 26.8%를 차지하는 것으로 추정되는 물질이지만, 현재까지 관측된 적 없다. 암흑물질의 후보로 거론되는 입자는 여럿인데, IBS는 그중에서도 약하게 상호작용하는 무거운 입자라는 뜻을 가진 ‘윔프(WIMP)’를 찾아내기 위한 실험을 설계했다.

연구 방식 자체는 간단하다. 방사능을 차폐할 수 있는 상자를 여러 겹 쌓아두고, 그 안에 입자와 부딪히면 빛을 내는 깨끗한 결정을 둔다. 그리고는 결정이 내는 빛의 신호를 기다리는 것이다. 1990년대 말, 이탈리아 그랑사소국립연구소는 윔프의 신호를 포착했다고 주장했다. ‘정체불명’이었던 암흑물질의 정체가 표면으로 떠오르게 된 순간이다. 하지만 그 뒤로 20여 년이 지난 현재까지 세계 어느 연구진도 이탈리아 연구진의 실험을 재현하지 못했다. 그랑사소국립연구소의 발견이 ‘과학적 사실’이 아닌 ‘주장’으로 여전히 남아있는 이유다.

IBS 지하실험 연구단은 양양지하실험실에서 소규모로 그랑사소국립연구소의 실험을 재현해왔다. 검출 성능이 유리한 결정도 자체적으로 개발했다. 초기 60일간의 연구는 이탈리아 연구진이 포착한 신호가 윔프의 것이 아닐 것으로 분석했지만, 2년의 분석 데이터에서는 윔프의 신호가 맞을 가능성이 나왔다. 현재로는 암흑물질이 발견된 걸 수도 있고, 아닐 수도 있다는 의미다. 예미랩에서는 검출기에 들어가는 결정의 양을 이전보다 2배 늘려 코사인 실험을 이어간다. 실험이 성공적으로 구축되면 세계 최고 성능의 암흑물질 탐색 검출기로 자리매김 할 것으로 보인다.

26℃의 후끈한 열기 속에서 마스크를 쓴 채 어두운 터널을 계속 걷다 보니 답답함이 느껴졌다. 그때 가슴이 탁 트이는 거대한 공동이 눈에 나타났다. 공동의 직경은 20m, 높이는 28m다. 나중에는 모든 구멍을 시멘트로 막은 뒤, 이 거대한 공간에 물을 가득 채울 예정이다. 물 가운데에는 중성미자 성질 규명은 물론 암흑물질의 탐색까지 가능한 ‘대형 액체섬광물질 검출기(LSC)’가 들어선다.

우선, LSC는 태양에서 오는 중성미자의 물리적 특성을 규명하는 연구부터 시작한다. 중성미자가 검출기 속 양성자와 반응하는 과정에서 양전자가 만들어지는데, 이 양전자가 내는 빛의 세기를 토대로 중성미자의 성질을 규명하는 방식이다. IBS 지하실험 연구단은 그간 영광 한빛 원자력발전소로부터 24m 떨어진 곳에 검출기를 설치해 원자로가 가동될 때 나오는 중성미자를 검출하는 ‘네오스(NEOS)’ 실험을 진행해왔다.

예미랩에서는 2,500t의 액체섬광물질을 이용할 계획이다. 설비가 마무리되면 국내에서 진행되는 입자물리 실험 중 최대 규모다. 거대 동공에서부터 40m 떨어진 지점에도 넓은 공간이 마련돼 있는데, 이곳에는 원형가속기(cyclotrone)를 설치하는 게 목표다. 원형가속기를 이용해 직접 중성미자를 제작하면, 원하는 에너지를 가진 갓 태어난 중성미자를 연구에 활용할 수 있다. 미국의 중성미자 연구그룹인 아이소다(IsoDAR)가 지하실험 연구단에 LSC를 이용한 공동연구를 제의해왔다. 아이소다 그룹의 가속기 제조 기술과 지하실험 연구단의 검출기 기술이 어우러진다면, 지금껏 상상하지 못했던 흥미로운 연구결과가 도출될 것으로 기대된다.

NASA의 자유낙하 실험, 지진관측 등 공동연구 문 활짝

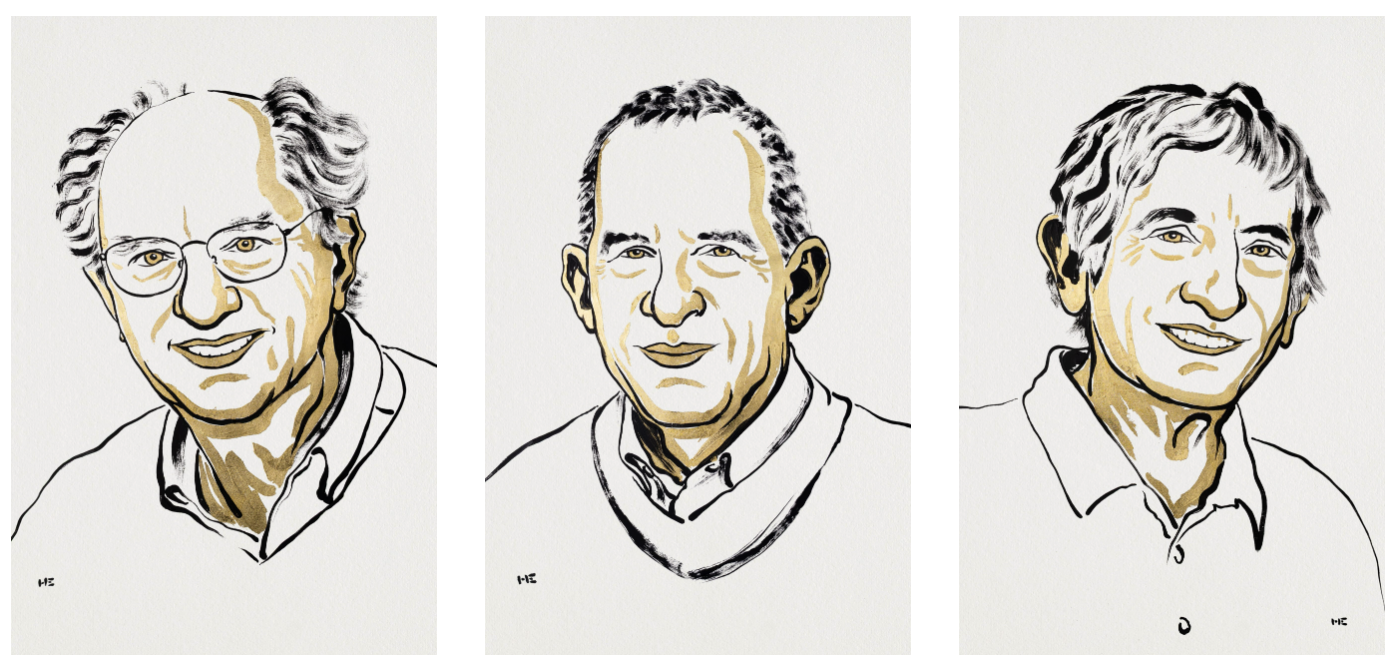

표준모형을 중심에 둔 입자 물리학은 ‘노벨상 밭’으로 여겨진다. 중성미자 연구에서만 노벨 물리학상이 4번이나 나왔다. 이 때문에 일각에서는 예미랩의 준공을 한국 첫 노벨상 수상을 위한 발판으로 여기기도 있다. 그러나 기초과학 연구의 목적은 노벨상에 있지 않다. 예미랩 시설 소개를 도와준 이재승 IBS 지하실험 연구단 연구위원은 “우리 연구진은 예미랩에서 암흑물질을 최초로 발견할 확률이 거의 없다고 생각하지만 그럼에도 즐겁게 연구에 임한다”며 “훈장이나 명예가 중요한 것이 아니라 인류의 시작, 우주의 기원을 찾는 여정에 조금이라도 도움이 되자는 것이 이 시설과 우리 연구단의 목표”라고 말했다.

1000m 지하 공간을 탐구할 수 있는 공간이 조성된 만큼, 국내외 연구기관의 관심도 크다. 설계 단계에서부터 여러 연구진이 공간 활용 및 공동 연구를 제안해왔으며, 그중 몇 개 기관에는 공간이 제공됐다. 기상청은 이곳에 ‘표준지진계’를 두고 지표면의 지진계와의 오차를 확인한다. 한국지질자원연구원의 연구 공간은 암반 연구를 위해 표면 벽을 시멘트 등으로 처리하지 않고 자연 상태로 뒀다. 미국 항공우주국(NASA)은 수직 엘리베이터를 이용해 자유 낙하할 때 생명체의 반응에 대해 연구하고 싶다며 협력 요청이 왔다.

예미랩의 지하실험 전용 면적은 3,000㎡. 현재 목표로 하는 연구를 수행하기에는 충분하지만, 모든 협력 연구 수요를 담기엔 부족하다. 건설 책임자인 박강순 IBS 지하실험 연구단 책임기술원은 “최대 규모의 우주입자 연구시설인 이탈리아 그랑사소연구소를 비롯하여 모든 연구소가 면적을 넓혀가고 있는 상황”이라며 “대학이나 다른 출연연구기관 수준에서 기존에 수행할 수 없었던 특별한 공간을 국내에 마련한 만큼, 여러 분야에서 예미랩을 활용하여 연구를 수행할 수 있는 기회가 마련되길 기대한다”고 말했다.

- 권예슬 리포터

- yskwon0417@gmail.com

- 저작권자 2022-10-05 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터