지구뿐만 아니라 우주의 다른 별에도 생명체가 존재할 가능성이 크게 높아지고 있다.

행성 형성 화학에 대한 대규모 국제연구팀의 조사에 따르면, 젊은 별을 둘러싸고 있는 물질에서 방출되는 빛의 고유한 지문을 분석한 결과, 생명체의 기초를 형성하는 데 필요한 큰 유기 분자의 ‘중요한 저장소(significant reservoirs)’가 존재하는 것으로 밝혀졌다.

이번 연구에 참여한 영국 리즈대 연구원 존 일리(John Ilee) 박사는, 이번 발견이 지구에서 생명체를 탄생시킨 기초 화학적 조건이 우리 은하계 전역에 광범위하게 존재할 수 있음을 시사한다고 말했다.

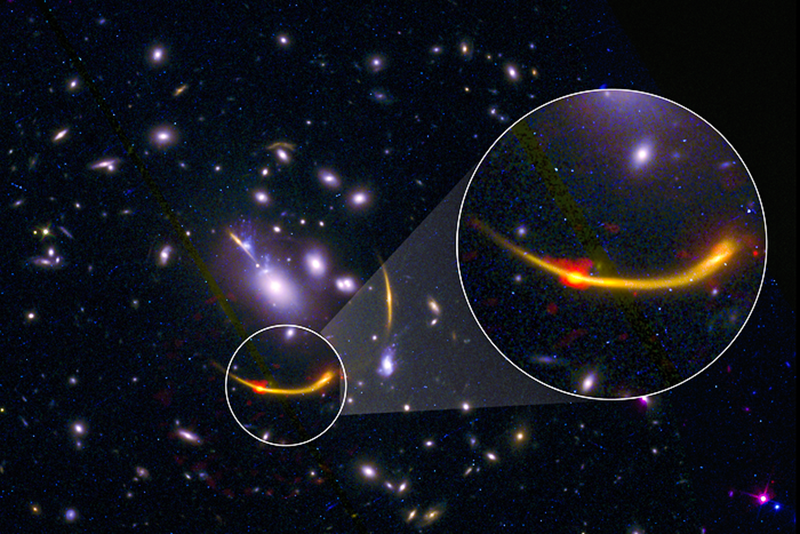

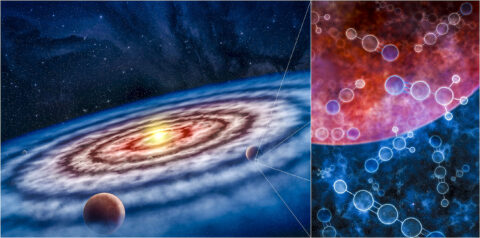

이 큰 유기 분자는 새로 형성된 별 주위를 도는 원시행성 원반(protoplanetary disk)에서 확인됐다. 이와 비슷한 원반이 한때는 젊은 태양의 주위를 돌며 현재의 우리 태양계를 구성하는 행성들을 만들었을 것으로 보고 있다.

이런 분자의 존재는 우주에 풍부한 일산화탄소 같은 한층 단순한 탄소 기반 분자와, 생명을 창조하고 유지하는 데 필요한 더욱 복잡한 분자 사이의 ‘디딤돌(stepping-stones)’이기 때문에 중요성이 있다.

전 세계 16개 대학 천체물리학자 참여

이번 연구는 ‘천체물리 저널 보충 시리즈’(Astrophysical Journal Supplement Series) 15일 자에 발표됐다. 이 논문은 행성 형성 화학에 대한 주요 국제 조사 연구를 담은 20편의 논문 가운데 하나다.

MAPS(Molecules with ALMA at Planet-forming Scales) 프로젝트로 불리는 이 국제 조사 연구는 칠레 소재 ALMA(Atacama Large Millimetre/submillimetre Array) 전파망원경 계열이 수집한 자료를 활용했다.

일리 박사와 전 세계 16개 대학의 천체물리학자로 구성된 연구팀은 이번 연구에서 생명체 형성에 필요한 전구체 분자(precursor molecules)의 존재와 위치 및 풍부한 정도를 연구하는 데 초점을 맞췄다.

일리 박사는 “이렇게 크고 복잡한 유기 분자들이 우주 도처의 다양한 환경에서 발견된다”며, “실험과 이론 연구에 따르면 이런 분자들은 지구 생화학의 필수 구성요소로서 올바른 조건에서 설탕과 아미노산 그리고 RNA 구성요소까지 생성한다”고 말했다.

그는 “그러나 이런 복잡한 유기 분자가 발견된 많은 환경들은 우리가 행성이 만들어진다고 생각했던 장소와 시간으로부터 상당히 멀리 떨어져 있다”고 말하고, “이런 분자들이 행성의 탄생지인 원시행성 원반에서 정확히 어디에, 얼마나 존재하는지를 알고 싶었다”고 전했다.

ALMA로 우주 깊은 곳에서의 화학을 관찰

이번 조사는 ALMA 망원경의 능력이 향상돼, 우주 공간의 가장 추운 지역에 있는 분자가 내는 매우 약한 신호를 감지할 수 있게 됨으로써 가능했다.

ALMA에는 60개가 넘는 안테나 네트워크가 결합돼 있어 관측소에서 이런 분자 신호를 감지할 수 있다. 각각의 분자는 분명하게 서로 다른 파장의 빛을 내 고유의 스펙트럼 ‘지문(fingerprint)’을 생성하는데, 과학자들은 이런 지문을 통해 분자의 존재를 식별하고 그 특성을 조사할 수 있다.

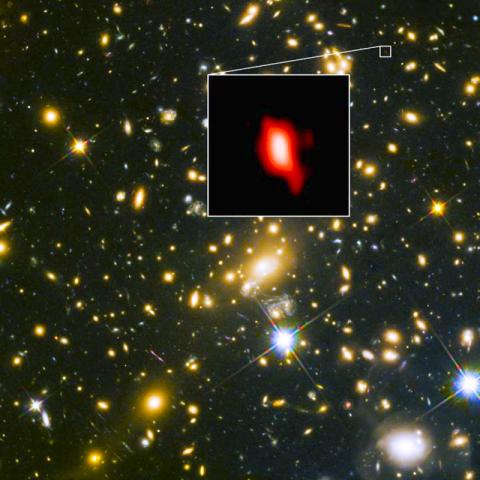

이번 연구에서 다섯 명의 공동 연구책임자 중 한 명인 물리 및 천문학부 캐더린 월쉬(Catherine Walsh) 박사는 “ALMA의 힘을 빌려 우리는 처음으로 젊은 별 주위 가까이에서 활발하게 별을 생성하고 있는 물질의 분포와 구성을 측정할 수 있었다”며, “ALMA 망원경은 생명 전구체인 크고 복잡한 분자들에 대해서도 같은 일을 수행할 수 있을 만큼 강력했다”고 설명했다.

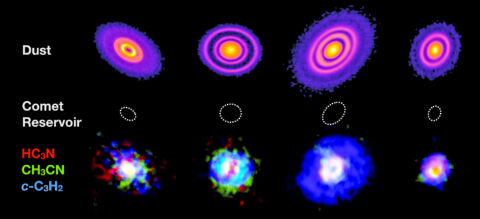

연구팀은 IM Lup, GM Aur, AS 209, HD 163296 and MWC 480으로 알려진 우리 은하계의 5개 원시행성 원반에서 시아노아세틸렌(HC3N)과 아세토니트릴(CH3CN) 및 사이클로프로페닐리덴(c-C3H2) 등 세 가지 분자를 찾고자 했다.

이 원시행성 원반들은 지구에서 300~500광년 거리에 있으며, 모든 원반들은 그 안에서 별이 형성되고 있다는 신호를 보냈다. 참고로 우리 은하의 지름은 약 10만 광년, 전체 원반의 두께는 약 1만 2000광년으로 추정된다.

원시행성 원반들은 젊은 행성들에 ‘영양을 공급”

젊은 행성을 둘러싸고 있는 원시행성 원반은 젊은 행성이 성장하는 데 필요한 물질을 ‘공급(feed)’한다. 예를 들면 젊은 지구에는 태양 주위의 원시행성 원반에서 형성된 소행성과 혜성의 충돌을 통해 물질의 씨앗이 뿌려진 것으로 생각된다.

그러나 과학자들은 모든 원시행성 원반들이 생물학적으로 중요한 분자들을 만들어낼 수 있는 복잡한 유기 분자 저장소를 가지고 있는지는 그동안 확신하지 못했다.

이번 연구는 바로 그 질문에 대한 답변의 시작이다. 연구팀은 관찰된 원반 다섯 개 가운데 네 개에서 분자를 발견했다. 그리고 발견된 분자의 풍부함 정도는 과학자들의 예상보다 더 컸다.

일리 박사는 “ALMA를 통해 우리는 처음으로 태양계와 비슷한 크기인 이들 원반의 가장 안쪽 영역에서 이 분자들을 찾을 수 있었다”며, “우리 분석에 따르면 분자들은 모델이 예측한 것보다 10~100배 많은 정도로, 주로 원반의 안쪽 영역에 위치해 있다”고 밝혔다.

중요한 사항으로, 분자가 위치한 원반 영역은 소행성과 혜성이 형성되는 곳이기도 하다는 것. 일리 박사는 지구에서 생명 탄생에 도움을 주었던 것과 유사한 과정이 이들 원반에서도 일어날 가능성이 있다고 말하고, 소행성과 혜성들이 생명의 씨앗이 될 수 있는 큰 유기 분자들을 새로 형성되는 행성들에 쏟아부을 수 있다고 덧붙였다.

“별 형성 환경에서는 생명 탄생에 필요한 분자 쉽게 활용”

월쉬 박사는 “이번 연구의 핵심 결과는 지구에 생명의 씨를 뿌리는 데 필요했던 동일한 성분이 다른 별에서도 발견된다는 사실을 보여준 것”이라며, “생명 탄생에 필요한 분자들은 행성을 형성하는 모든 환경에서 손쉽게 활용될 수 있다”고 설명했다.

연구팀은 다음에 조사할 의문점의 하나로, 원시행성 원반들에 훨씬 더 복잡한 분자들이 존재하는가의 여부를 꼽았다. 일리 박사는 “우리가 현재의 성간(interstellar) 화학에 대한 이해를 바탕으로 이처럼 많은 양의 분자들을 발견했다면 더 복잡한 분자들도 관측이 가능할 것”이라고 가능성을 내비쳤다.

그는 “ALMA를 활용해 원시행성 원반들에서 화학적 복잡성의 다음 디딤돌을 찾기를 원한다”며, “그것을 검출해 낸다면 생명의 원재료들이 다른 별들에서 어떻게 조립될 수 있는지를 이해하는데 한층 더 가까워질 것”이라고 말했다.

- 김병희 기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2021-09-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터