우리 은하에서 약 135억년 전 빅뱅 직후 물질로 만들어진 가장 오래된 1세대 별이 발견됐다.

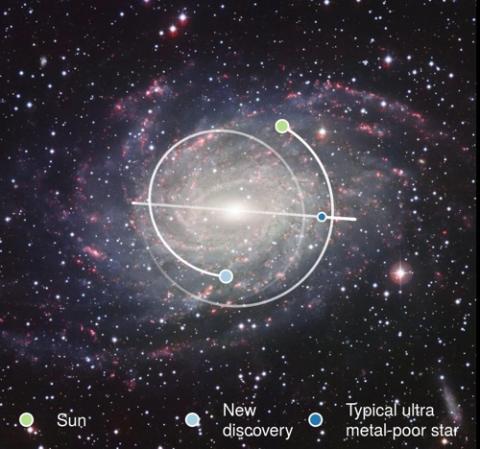

우리 은하의 별이 밀집된 '얇은 원반'에서 발견된 이 별은 약 80억~100억년 전으로 추정돼온 우리 은하의 생성 시기를 적어도 30억년 이상 끌어올릴 것으로 보인다.

미국 존스홉킨스대학 물리·천문학 부교수인 케빈 쉬라우프먼 박사가 이끄는 연구팀은 지금까지 우리 은하에서 관측된 별 중 가장 오래된 별인 '2MASSJ18082002-5104378B' 관측 결과를 국제학술지 '천체물리학 저널(Astrophysical Journal)' 최신호에 밝혔다.

쉬라우프먼 박사는 "이 별이 1천만개의 별 중 하나일 수 있다"면서 "1세대 별에 관한 매우 중요한 사실들을 말해주고 있다"고 밝혔다.

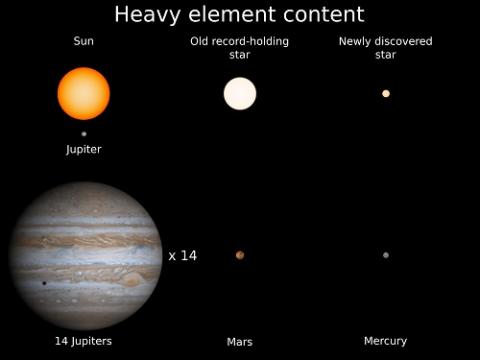

이 별은 금속 성분이 지구의 10%밖에 안 되며, 이것이 가장 오래된 별로 결론을 내리는 확실한 증거가 됐다.

우주의 시작이 된 빅뱅 직후 형성된 별은 수소와 헬륨, 소량의 리튬 등으로만 만들어졌다. 이 별의 중심부에서 가장 가벼운 금속인 리튬보다 무거운 금속 원소가 만들어지고 이 별이 진화의 마지막 단계에서 초신성으로 폭발하면서 무거운 금속 원소가 비로소 우주로 뿌려지게 됐다.

다음 세대 별은 1세대 별에서 나온 무거운 금속 원소를 갖고 태어나고, 별의 생성과 폭발이 반복되면서 나중에 형성된 별일수록 더 많은 금속 성분을 갖게된다.

태양의 금속 성분은 빅뱅이후 약 10만 세대 이후의 별에 해당한다.

2MASSJ18082002-5104378B의 질량은 태양의 14%에 불과한 것도 빅뱅 직후 형성된 고대 별에 대한 이해를 넓히는 계기가 될 것으로 보인다.

지금까지 금속 성분이 극히 적은 고대 별은 30개 가량이 발견됐지만 대부분 태양과 비슷한 질량을 갖고 있었다.

이는 빅뱅 직후에 큰 별만 형성되고 이미 사라졌을 것으로 추정하던 이론에 종지부를 찍는 것이다. 이런 생각은 1990년대 말까지도 과학자들 사이에서 정설로 받아들여지다 컴퓨터 시뮬레이션이 정교해지면서 점차 힘을 잃어왔다. 현재는 적색 왜성과 같은 작은 별은 1조년을 생존할 수 있는 것으로 여겨지고 있다.

이 별은 쌍성(雙星) 중 하나로 매우 희미해 거의 보이지 않았으나 이보다 훨씬 밝은 주성을 연구하다 발견하게 됐다. 처음에는 이 항성계에 블랙홀이나 중성자별이 존재하는 것으로 추정하고 접근했으나 결국 희미한 짝별의 존재를 확인할 수 있었다고 한다.

연구팀은 이 별의 중력으로 주별이 미세하게 흔들리는 것을 연구해 질량을 계산했다.

연구팀은 2MASSJ18082002-5104378B의 발견으로 이보다 더 오래된 별도 발견할 수 있을 것으로 보고있다.

쉬라우프먼 박사는 "우리의 추론이 옳다면 빅뱅에서 나온 물질로만 만들어진 낮은 질량의 별이 지금도 생존해 있을 수 있다"면서 "우리 은하에서 아직 그런 별을 발견하지 못했을 뿐 존재할 수 있다"고 강조했다.

- 연합뉴스 제공

- 저작권자 2018-11-07 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터