허블 - 위대한 관측 프로그램의 시작

우주망원경의 역사는 그리 길지 않지만, 이에 관한 아이디어는 이미 1800년대 중반부터 계속되고 있었다. 독일 천문학자 빌헬름 비어(Dr. Wilhelm Beer)와 요한 하인리히 메들러(Dr. Johann Heinrich Mädler)는 달에 천문대를 건설한다는 개념을 이론화하였으며 그로부터 약 100여 년 후, 1940년대에 미국 천체 물리학자 라이먼 스피처(Dr. Lyman Spitzer Jr.)는 지구의 대기권을 침해하지 않는 거대한 망원경에 대한 아이디어를 내놓으며 우주망원경을 쏘아 올려야 한다고 주장했다.

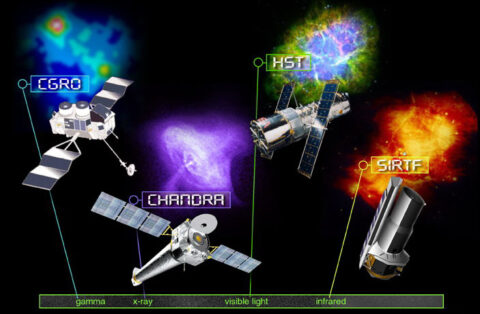

그로부터 40년 후 미항공우주국은 서로 다른 파장 대역을 관측하는 프로그램인 이른바 ‘위대한 관측 프로그램(Great Observatories program)’을 계획하기 시작하면서 스피처의 꿈이 이루어지기 시작했다. 위 프로그램은 주로 가시광선 파장을 이용하는 허블 우주망원경(HST: Hubble Space Telescope)을 포함하여 감마선과 엑스선 파장을 이용하는 컴프턴 감마선 망원경(CGRO: Compton Gamma Ray Observatory), 엑스선 파장을 이용하는 찬드라세카르 엑스선 망원경(CHANDRA: Chandra X-ray Observatory), 그리고 마침내 그의 이름을 따서 적외선 영역을 관측하는 스피처 우주 망원경(SST: Spitzer Space Telescope, 예전 이름은 SIRTF: Space InfraRed Telescope Facility) 등으로 이루어져 있다.

우주에서 정비가 가능했던 우주망원경

허블 우주망원경이 발사될 당시엔 우주왕복선이 지구와 우주를 오갈 때였다. 따라서 허블 우주망원경은 본래 망원경의 궤도에서 정기적인 정비뿐 아니라 장비의 업그레이드까지도 가능하도록 설계되었다. 수명이 짧은 부품들은 물론이며 고장이 잦은 부품들도 교체할 수 있도록 설계되었으며 이는 미항공우주국의 우주왕복선들을 통해서 우주비행사들이 직접 교체하는 방식으로 이루어졌다.

1993년 12월부터 2009년 5월까지 총 다섯 차례의 정비 임무(Servicing Mission 1, Servicing Mission 2, Servicing Mission 3A, Servicing Mission 3B, Servicing Mission 4)가 이루어졌으며 이를 통해서 허블 망원경은 발사 당시의 오래전 기술에서 차츰 2000년대 초중반에 사용되거나 실험적인 최신 기술들을 수반한 망원경으로 변모해갔다. 이것이 바로 허블 우주망원경이 여전히 좋은 성능을 보여주는 이유 중 하나이다.

2000년도 후반에 들어서는 발사 비용 등의 예산 문제로 인한 미국 항공우주국의 우주왕복선(STS) 프로그램이 취소됨에 따라서 2009년 아틀란티스 우주왕복선을 이용한 마지막 수리(STS-125: Space Transportation System-125)가 진행되었다. 마지막 수리를 통하여 수많은 부품을 교환하였으며 중요 장비들의 대체품을 설치하는 등 미래를 위한 준비를 할 수 있게 되었으며 니켈 수소 전지의 성능을 향상시켰다. 아쉽게도 마지막 수리 후부터 원격으로의 수리만 가능하다.

허블 우주망원경의 페이로드 그리고 과학적인 목표들

우주왕복선을 통한 수리 덕분에 허블 우주망원경의 과학 장비들은 처음 발사 당시와 많이 달라지게 되었다. 발사 당시의 모습 그대로 유지하고 있는 과학 장비는 총 3개의 미세 유도 센서 (Fine Guidance Sensor)뿐이다. 대표적으로 광시야 및 행성 촬영 카메라 (Wide Field and Planetary Camera 1)는 두 번의 업그레이드를 거쳐서 현재 Wide Field Camera 3로 교체되었으며 희미한 천체들을 촬영하고 연구하는 카메라와 분광계(Faint Object Camera 그리고 Faint Object Spectrograph 등)들은 Advanced Camera for Surveys, Cosmic Origins Spectrograph, Space Telescope Imaging Spectrograph 등으로 업그레이드 교체되었다. 참고로 이전 기기들은 미국과 독일의 여러 박물관에 전시되고 있다.

허블 우주망원경은 허블 프로그램이라고 불리는 수많은 파생 연구를 가능하게 해주었다. 이 중 대부분은 찬드라 엑스선 망원경 등과의 협력 관측을 통한 연구였지만 허블 망원경 홀로 연구에 이용된 경우도 적지 않았다.

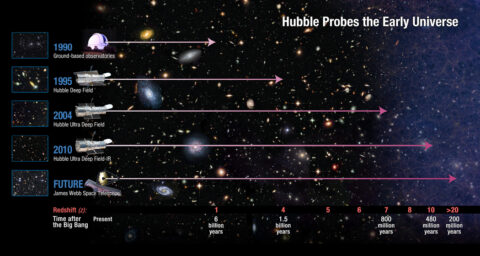

대표적으로는 허블 역사상 가장 큰 규모의 프로그램이라고 불리는 우주구조 및 심우주 고대 외부은하 근적외선 탐사 연구 (CANDELS: Cosmic Assembly Near-IR Deep Extragalactic Legacy Survey) 프로그램, 먼 우주의 희미한 은하들을 탐험하는 Hubble Deep Field Initiative 2012 (혹은 Frontier Fields 계획으로 불림) 프로그램, 그리고 적색편이와 주변 은하 환경 등에 의한 은하의 형성 및 그들의 진화를 탐구하는 COSMOS: Cosmic Evolution Survey 프로그램 등이 있다. 물론 이렇게 굵직한 프로그램을 제외하고도, 수천이 넘는 천문학자들은 이미 자신의 연구에 허블 우주망원경의 결과를 이용했다. 물론 허블이 남긴 데이터들은 현재도 활발히 이용되고 있다.

허블 우주망원경이 남긴 과학적인 성과

2017년 기준으로 대략 허블 우주망원경 데이터를 기반으로 작성된 논문 개수만 해도 15,000개가 넘는다. 이처럼 허블 우주망원경이 남긴 과학적인 성과는 글 몇 줄로 설명되기 매우 힘들다.

오랜 천문학의 문제들을 해결한 몇가지 중요한 발견만을 정리하자면, 대표적으로 허블 우주망원경은 처녀자리 성단과 다른 먼 은하단의 세페이드 변광성을 기준으로 허블 상수 값을 산출해내었다. 참고로, 허블 우주망원경의 이름은 미국 천문학자 에드윈 허블 (Dr. Edwin Powell Hubble)의 이름에서 유래되었는데 허블은 1921년경 세페이드 변광성을 이용하여 우주의 크기를 예측해낸바 있다. 이를 통해서 우주의 크기가 우리가 생각했던 것보다 더 크다는 걸 확인하였다. 또한 허블은 우주가 팽창하고 있다는 것을 밝혀내어 빅뱅 이론의 시초를 만든 장본인이다. 허블은 이를 기반으로 먼 우주로부터 오는 빛의 적색편이 현상은 거리에 비례한다는 허블의 법칙을 발표하였다. 재미있는 사실은 그의 이름을 딴 망원경이 그의 법칙에 관한 과학적인 증거를 탐구하게 되었다는 점이다.

허블 우주 망원경이 발사되기 전에는 허블 상수에 관해서 일반적으로 상당히 높은 오차 수치의 결괏값(예측된 허블 상수를 통하여 우주 나이를 계산하면 대략 100~200억 년으로 예측)만을 알고 있었다. 따라서 허블 상숫값을 제한한 데에는 허블 우주망원경의 공헌이 상당히 크다고 할 수 있다. 위 결괏값은 허블 우주망원경 이후 측정된 Planck 우주망원경의 측정값과 비슷한 값이며 위 결괏값들을 기반으로 현재 우주의 나이는 약 137억 년으로 추정되고 있다. 허블 우주망원경은 이후 매우 빠른 적색편이 현상을 보이는 초신성을 관측했으며 이를 통하여 우주의 팽창이 오히려 가속되고 있음을 밝혀냈다. 가속 팽창의 원인은 아직 불분명하다.

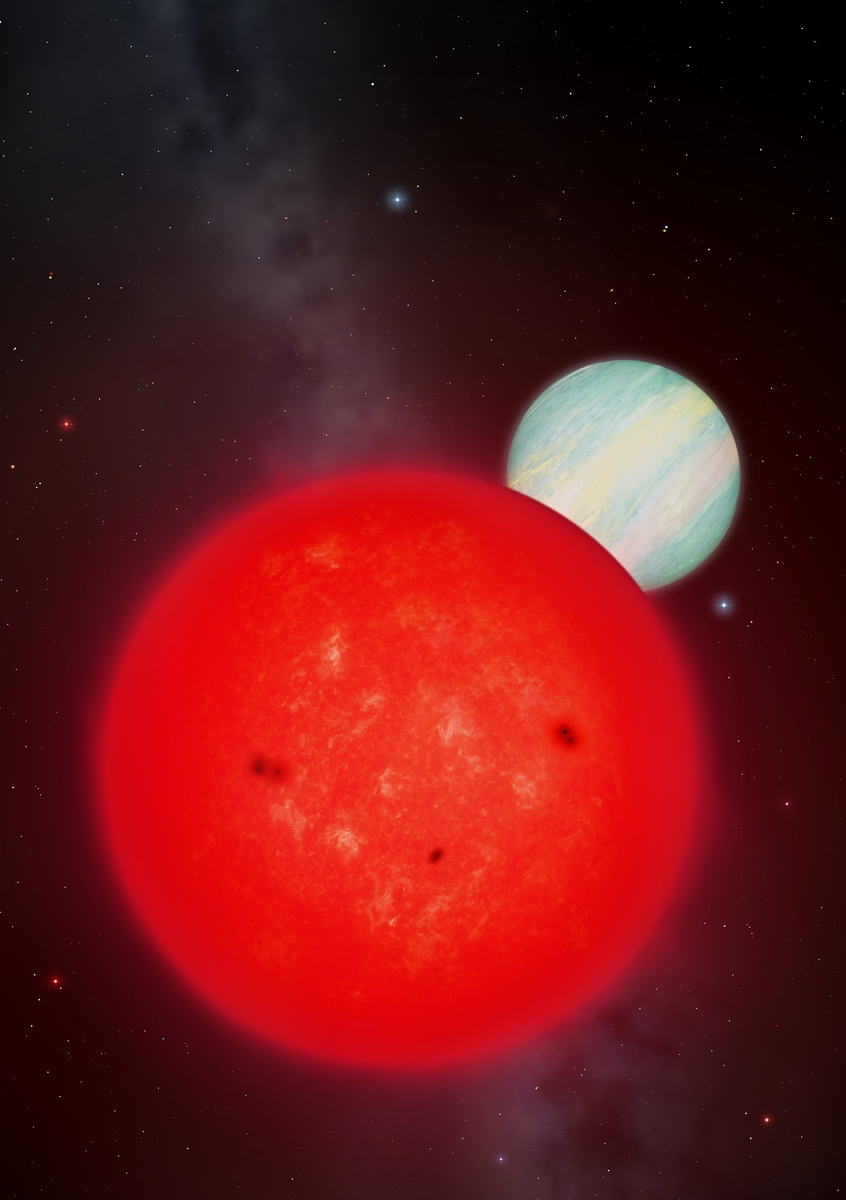

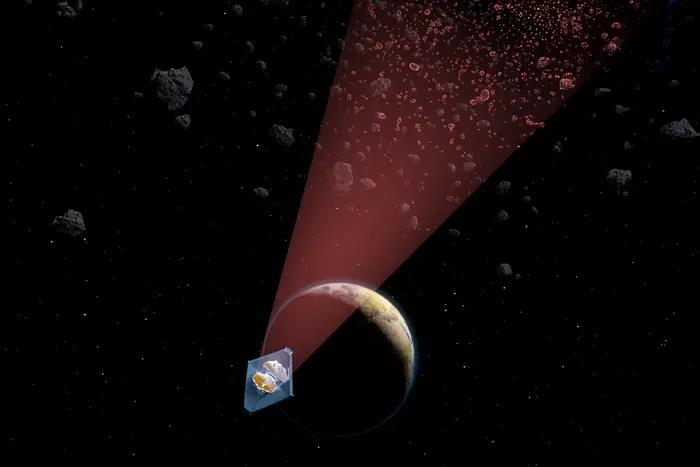

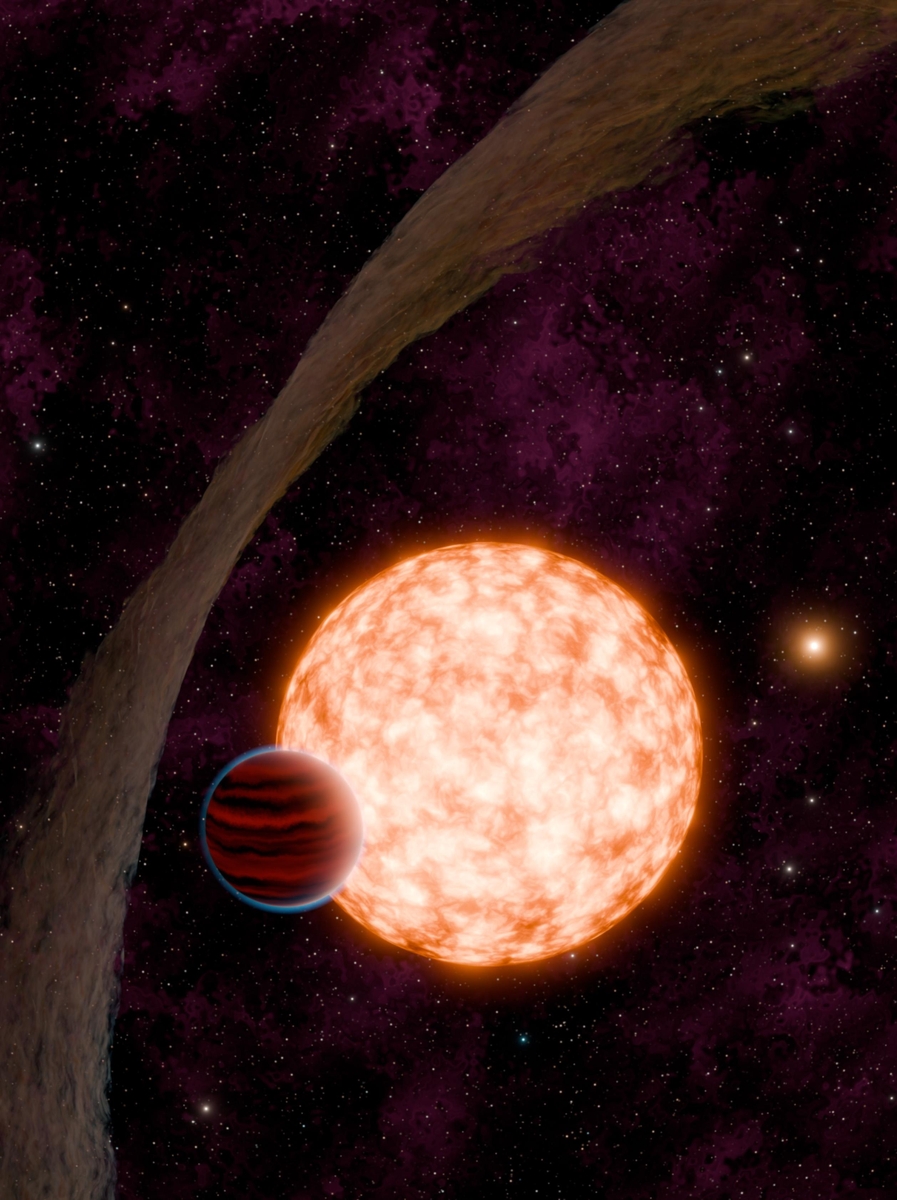

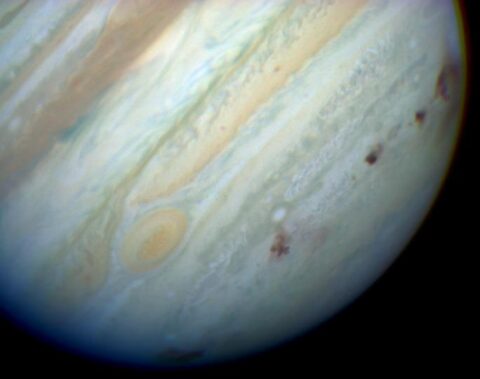

이외에도 허블 우주망원경은 관측 초반에 슈메이커-레비 9 혜성(Shoemaker-Levy 9)이 목성에 충돌한 영상을 정확히 촬영해내었다. 또한, 오리온성운의 원시행성계원반 및 포말하우트(Fomalhaut)를 둘러싸고 있는 먼지원반(debris disks)에 외계 행성이 존재하고 있음을 밝혀내기도 했다.

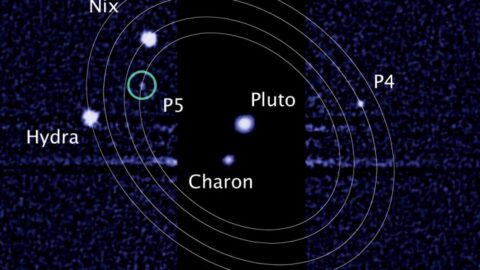

한편, 허블 우주망원경은 명왕성을 돌고 있는 달보다 작은 5개의 새로운 위성들의 존재를 밝혀내기도 했다. 연구팀은 허블 우주망원경이 밝혀낸 새로운 위성 위치를 기반으로 이들의 궤도를 예측해낸바 있다.

과학적인 결과 이외에도 허블 우주망원경은 항공 우주 공학, 특히 저궤도(LEO) 시스템의 성능 향상 및 여러 연구들에 상당한 기여를 했다. 긴 수명을 자랑하고 있는 우주망원경은 기본적으로 광범위한 관측 활동이 유발하는 여러 가지 크고 작은 문제를 동반할 수 밖에 없다. 허블 우주망원경의 임무가 길어짐에 따라 진공에서의 탄소 섬유 강화 플라스틱의 움직임 및 잔류 가스등으로 인한 광학 오염 그리고 방사선으로 인한 센서 및 전자 장치 등의 손상 등에 관한 문제를 해결하면서 우주망원경의 유지 보수 설계를 위한 새로운 기술 개발에 큰 기여를 했다.

허블은 계속 된다

앞선 글에서 설명했다시피 제임스 웹 우주망원경(JWST: James Webb Space Telescope)은 허블 우주망원경을 완벽히 대체할 수 없다. 또한, 가까운 시기에 발사될 대형 망원경 중 허블의 관찰 대역을 완벽히 커버하고 있는 망원경은 없는 실정이다. 미항공우주국에 따르면 2021년 현재 허블 우주망원경의 은퇴 시기를 2030년 이후로 생각하고 있다고 한다. 최근 허블 우주망원경이 가져다주는 관측 결과들을 살펴보면 이 구형 망원경이 한동안 놀라운 발견을 계속할 수 있을것이라는 확신이 들기 때문이다. 이처럼, 미항공우주국과 유럽우주국은 아직 허블을 은퇴시킬 준비가 되어 있지 않다.

미항공우주국은 제임스 웹 우주망원경이 허블의 놀라운 결과들을 토대로 시작되었으며 또 다른 정보를 수집하기 위해서 시작되는 미션이라고 설명한다. 물체가 멀어질수록 적색편이 현상이 일어나는데 이 때문에 제임스 웹 우주망원경은 적외선 관측에 더욱 집중한다. 따라서, 미항공우주국과 유럽우주국은 제임스 웹 우주망원경을 통해서 더 멀리 있는 천체에서 더 많은 정보를 수집하며 미션을 수행하고자 한다. 결과적으로, 제임스 웹 우주망원경은 우주 탐사의 다음 시대를 위해 설계된 망원경이지만, '허블 우주망원경의 대체자'보다는 '후계자'라는 표현이 더 어울리는 망원경이다.

- 김민재 칼럼니스트

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2021-12-09 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터