지구형 외계 행성을 찾기 위해서는 미국 항공우주국(NASA)이 기존보다 더 크고 화려한 새 우주망원경을 건설해야 한다는 보고서가 발표됐다. 2040년대 초까지 개발될 이 우주망원경에는 약 110억 달러(13조 515억 원)의 비용이 들어갈 것으로 추정된다.

미국 국립 과학·공학·의학아카데미(NASEM)는 10년마다 NASA와 국립과학재단(NSF) 같은 정부기관에 앞으로 10년간 어떤 연구 목표를 우선시해야 하는지에 대한 조언을 담은 보고서를 발간한다.

이 보고서의 영향력은 엄청나다. 오는 12월 18일 프랑스령 기아나에서 발사될 예정인 제임스웹 우주망원경도 이 보고서를 통해 최우선 과제로 선정되었으며, 2027년 8월에 이륙할 예정인 차세대 적외선 우주망원경 ‘WFIRST’ 역시 지난 2010년에 발간된 보고서에서 주요 프로젝트로 지정됐다.

코로나19로 인해 발간이 늦어져 지난 4일에 발표된 이번 보고서의 제목은 ‘2020년대를 위한 천문학과 천체물리학의 발견으로 가는 길’이다.

보고서 발간 위원회의 공동위원장을 맡은 캘리포니아공과대학의 천체물리학자 피오나 해리슨(Fiona Harrison) 박사는 “이 보고서는 천문학과 천체물리학의 향후 10년에 대한 야심 차고 열망적인 비전을 제시한다”고 밝혔다. 614페이지에 달하는 보고서는 앞으로 10년 동안 특별한 관심과 투자를 받아야 할 3가지 연구 우선순위를 제시했다.

모항성의 직사광선 차단하는 장치 장착

미국의 우주과학 전문매체인 ‘스페이스닷컴’에 의하면, 그중 하나는 외계행성에서 생명체의 생화학적 특징을 확인하는 프로그램인 ‘거주 가능한 세계로 나아가는 길’이다. 이 프로그램은 지구와 비슷한 외계행성의 사진을 촬영하고 대기 구성을 분석하는 것이 목표다.

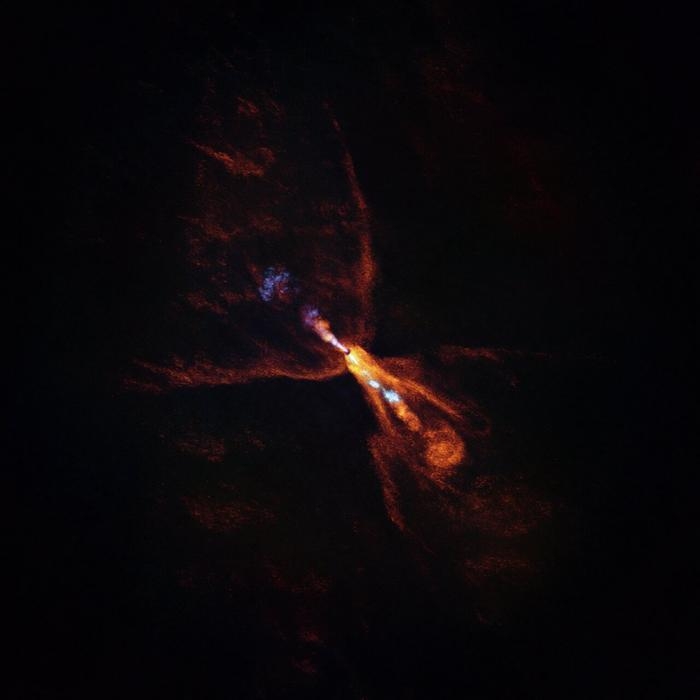

‘동적 우주의 새로운 창’이라는 제목이 붙은 두 번째 우선순위는 중력파를 감지하는 장비를 포함해 지상 및 우주의 다양한 장비를 활용해 블랙홀과 중성자별을 연구하는 프로그램이다. 이러한 초고밀도 물체를 더 잘 이해하면 초창기 우주의 비밀을 조명할 수 있기 때문이다.

세 번째 우선순위인 ‘은하 성장의 원동력 통합’이라는 프로그램에서는 은하 형성과 진화에 대한 과학자들의 이해를 혁신하는 것을 목표로 제시했다.

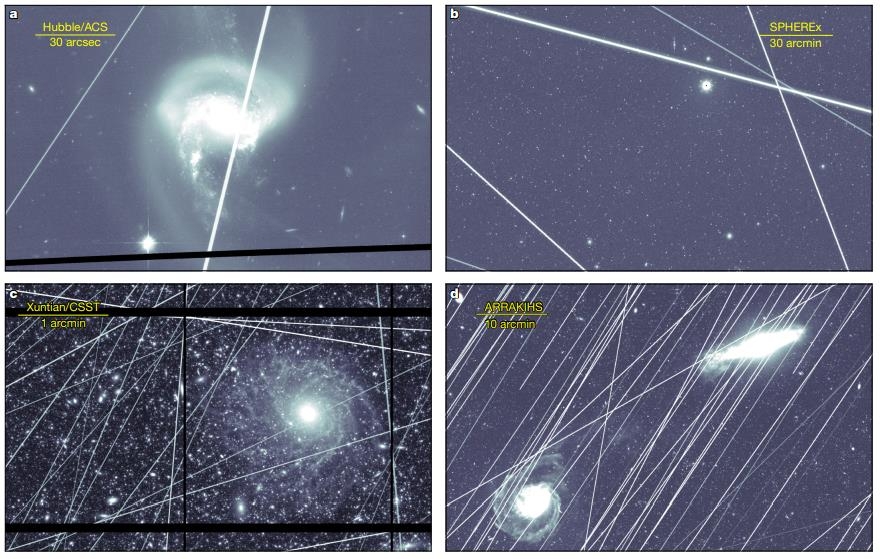

보고서는 이러한 프로그램의 첫 번째 임무가 약 6m 크기의 반사경을 장착한 ‘적외선/광학/자외선(IR/O/UV)’ 우주망원경이어야 한다고 권고했다. 이는 허블우주망원경(2.4m)보다 약 2.5배 더 크며, 적외선으로 우주를 보는 데 최적화된 제임스웹 우주망원경(6.5m)과 거의 같은 크기다.

이 망원경에는 항성에서 오는 직사광선을 차단하도록 설계된 ‘코로나그래프’라는 장치가 장착될 것으로 알려졌다. 직사광선을 차단하지 않으면 외계행성보다 100억 배 더 밝게 빛나는 모항성의 빛에 가려지기 때문이다.

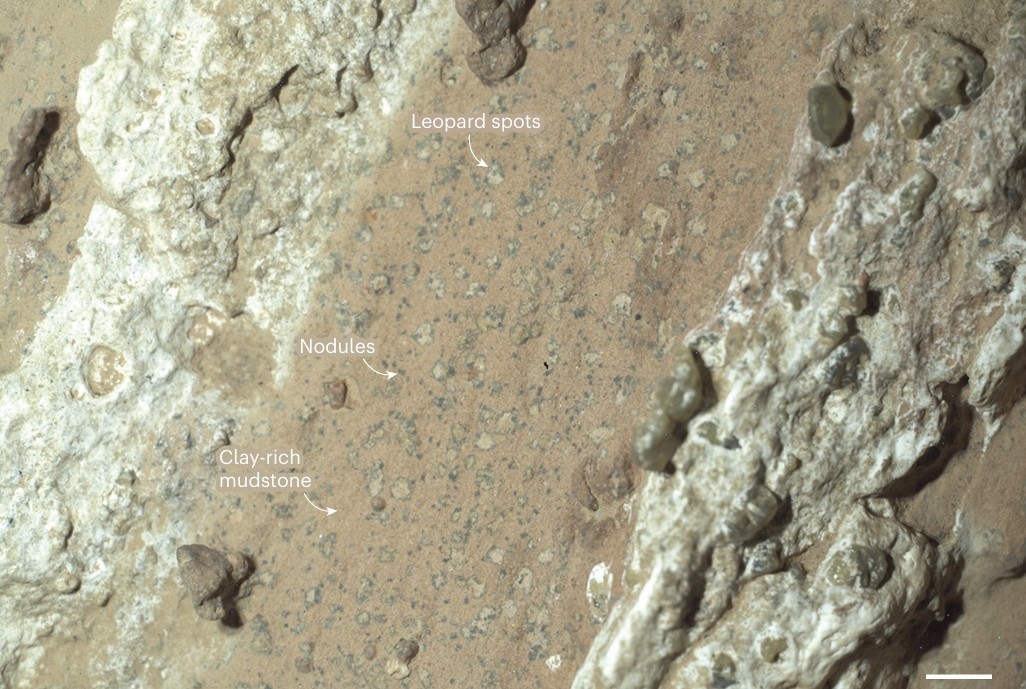

IR/O/UV 우주망원경은 행성에 반사된 빛을 분석함으로써 대기의 화학적 구성을 알아낼 수 있다. 만약 대기 속에서 산소나 메탄, 물 같은 증거가 발견된다면 그 행성에 생명체가 존재할 가능성이 높아진다.

하와이 켁천문대의 위원 겸 수석과학자인 존 오메라 박사는 “우리가 우주 바깥에서 생명체의 첫 징후를 발견하고 생명의 지문을 알게 되면 우주에서 인류의 위치가 근본적으로 달라진다”고 말했다.

25개 외계행성 대기에서 생체 특징 탐색

이번에 제안된 IR/O/UV 우주망원경의 목표는 NASA가 2016년부터 개발해온 ‘LUVOIR’과 ‘HabEx’과 대체로 유사하다. 15m와 8m라는 두 가지 크기의 반사경으로 복수 설계되고 있는 LUVOIR의 목표는 생명체의 거주가 가능한 행성을 탐사하는 것이며, 4m의 반사경을 지니는 HabEx는 외계행성을 찾는 것이 목표다.

IR/O/UV 우주망원경은 이러한 옵션 사이의 중간급인데, 보고서에 의하면 HabEx보다 기능이 뛰어나며 LUVOIR보다 더 빠르고 효율적인 비용으로 개발될 수 있다. 또한 보고서는 현재 칠레 안데스 산맥에 건설 중인 거대마젤란망원경과 하와이에 건설될 예정이지만 반대에 부딪힌 30m 망원경에 대한 투자를 권장했다.

보고서 발간위원회 공동위원장인 피오나 해리슨 박사는 “앞으로 수십 년 동안 우리 앞에 놓인 가장 놀라운 과학적 기회는 우리 은하계의 별 주위를 돌고 있는 다른 행성에서 생명체를 발견할 수 있는 가능성”이라고 밝혔다.

현재까지 과학자들은 4,500개 이상의 외계 행성을 발견했는데, 그중 160개가 지구처럼 생긴 암석형 행성이다. 보고서에서 제안된 새 우주망원경은 생명체가 존재할 수 있는 약 25개의 외계행성 대기에서 생체적 특징을 탐색할 수 있다.

- 이성규 객원기자

- yess01@hanmail.net

- 저작권자 2021-11-10 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터