겨울이 되면 일부 동물들은 겨울잠을 자거나 좀 더 따뜻한 곳으로 이동하고, 대부분의 식물들은 꽃을 피우지 않는다.

진화 과정에서 동물은 환경 변화에 대응해 이동성을 갖게 된 데 비해, 식물은 개화 시기 등을 조절하는 유연성을 얻어 번식과 생존에 좋지 않은 상황을 피하고, 좋은 환경이 올 때를 기다린다는 것이다.

일반적으로 온도가 낮아지게 되면 식물들의 개화 시기가 늦어진다. 온도가 내려가면 겨울이 온다는 것을 의미하고, 겨울에는 곤충 같은 수정 매개자도 거의 없을뿐더러 수정을 통해 씨앗이 생겨도 척박한 환경에서 살아가기가 힘들기 때문이다. 따라서 많은 식물체들은 온도가 낮아지면 개화 시기를 늦추는 반응을 보이게 된다.

개화 시기 조절 메커니즘 처음 밝혀내

그러면 식물들은 어떤 메커니즘을 통해서 개화 시기를 조절할까.

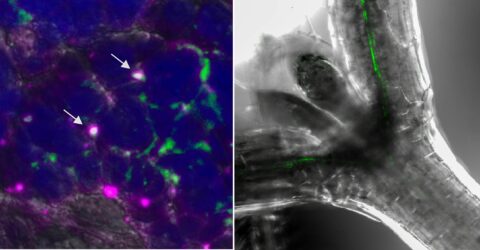

최근 고려대 생명과학부 안지훈 교수팀은 개화 유도 호르몬인 플로리겐(florigen)이 잎의 세포 안에서 온도 변화에 따라 어떤 이동 양상을 보이는가를 처음으로 밝혀내 이 의문에 대한 해답을 제시했다.

즉, 플로리겐이 대기 온도 변화에 따라 인지질의 한 종류인 포스파티딜글리세롤(phosphatidylglycerol)과 결합해 잎의 도관 세포의 지질막으로 격리됨으로써 식물체가 온도 변화에 대응해 개화시기를 조절한다는 것이다.

이 연구는 과학저널 ‘사이언스’(Science) 9월 3일 자에 발표됐다(논문명 : Florigen sequestration in cellular membranes modulates temperature-responsive flowering).

논문 시니어 저자인 안 교수는 “이번 연구를 통해 식물의 개화 시기 조절에서 플로리겐 분자가 세포 내에서 합성된 이후 이 분자가 어떻게 행동하고 이동하는가를 밝혀냈다”고 설명하고, “식물이 온도에 반응하는 방식과, 주변 온도가 꽃 피는 식물의 번식 주기를 주도하는 방식을 이해하면 기후 변화가 농업 생산에 미치는 영향에 대한 중요한 통찰을 얻을 수 있다”고 연구 의의를 밝혔다.

개화 유도 호르몬 플로리겐의 역할과 기능

식물이 꽃을 피우는 데는 개화 유도 호르몬인 플로리겐이 핵심적인 역할을 하는 것으로 알려져 있다. 식물이 외부 환경 변화를 인지해 이제 꽃을 피울 적당한 때가 됐다고 결정하면 잎에서 플로리겐 분자를 만들어낸다.

여기서 ‘적당한 환경’이란 밤의 길이가 일정 시간 이상 짧아질 때 개화하는 장일식물의 경우, 낮의 길이가 길어진다든가, 기온이 올라간다든가 하는 상황을 말한다.

이렇게 생성된 플로리겐 분자는 잎에서부터 체관을 따라 줄기의 끝 부분에 있는 정단분열조직으로 이동해 간다. 정단분열조직은 분화되지 않은 세포로 구성된 조직으로, 여기서 잎과 뿌리, 꽃 등의 다양한 기관이 발달하게 된다.

정단분열조직에 도달한 플로리겐은 FD라는 단백질과 결합해 개화에 필요한 유전자들이 발현하도록 자극하고, 이 메커니즘을 통해 마침내 꽃이 피게 된다.

1999년 미국 라호야 소재 솔크(Salk) 생물학연구소 연구원 재직 당시 플로리겐 유전자를 발견하는데 기여했던 안 교수는 그 뒤 플로리겐 발현을 비롯한 개화와 관련된 연구를 과학저널 ‘사이언스’(Regulation of temperature-responsive flowering by MADS-box transcription factor repressors), ‘네이처 제네틱스’(A thermosensory pathway controlling flowering time in Arabidopsis) 등 유수의 학술지에 발표하며 활발한 연구활동을 해오고 있다.

안 교수는 특히 식물에 대기 온도와 관련한 개화 경로가 존재한다는 사실을 세계 처음으로 밝혀낸 이 분야 선도 연구자로, 그의 연구실은 온도 관련 개화 연구에서 세계적인 연구그룹으로 꼽힌다.

플로리겐이 인지질에 결합하는 능력에 착안

안 교수는 “플로리겐 분자가 일단 만들어지고 난 뒤 이 분자가 세포 내에서 어떤 이동 양상을 보이며 체관으로 이동하는지는 그동안 알려지지 않았다”며, “우리 연구팀은 플로리겐이 지니고 있는 특성 중 세포막에 존재하는 인지질과 결합하는 능력에 착안해 연구를 수행했다”고 설명했다.

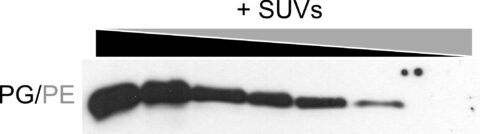

지금까지 플로리겐과 유사한 단백질들은 인지질의 한 종류인 포스파티딜에탄올아민(phosphatidylethanolamine)과 결합하는 것으로 알려졌었으나 이번에 안 교수팀은 플로리겐이 다른 인지질 종류인 포스파티딜글리세롤과 결합한다는 사실을 밝혀낸 것.

연구팀은 꽃 피는 식물인 애기장대(Arabidopsis thaliana)를 모델로 사용해 분자유전학·생물리학·생화학·세포해부학적 연구방법을 사용해 플로리겐 FT 유전자의 활성과, 세포 내 지질막이 이 단백질의 수송을 조절해 개화 시기를 조절한다는 사실을 확인했다.

논문 제1저자인 헨드리 수실라(Hendry Susila) 박사후 연구원(연구 당시 박사과정생)은 “이 지질 결합은 고온에서는 잘 작동하지 않기 때문에 기온이 올라가면 플로리겐이 세포 지질막에 격리되지 않고 세포질로 방출돼 자유로운 플로리겐 분자로 존재하게 되고, 이들이 체관으로 이동해 개화를 유도한다”고 설명했다.

안 교수팀은 이번 연구에 이은 후속 연구로 플로리겐 분자가 세포막에 결합했을 때 세포막의 유동성을 어떻게 조절하는지를 연구해볼 계획이다.

“연구 결과, 식물 생태계 보존에도 큰 기여할 것”

이번 연구는 지구 온난화에 따른 생태 변화에 대응하는 방안 마련에도 도움을 줄 것을 기대되고 있다. 안 교수는 “애기장대에서 얻은 이번 연구 결과는 다른 작물로도 쉽게 확대 적용될 수 있기 때문에, 이 연구를 토대로 향후 지구 온난화로 인한 대기 온도의 변화에 대응해 개화시기를 조절하는 방법을 강구할 수 있고, 온도 변화에 따른 작물의 생산성 하락을 막는 데도 큰 도움을 줄 수 있을 것”이라고 전망했다.

이와 함께 관련 연구를 확대해 식물 생태계 보존에도 기여할 수 있을 것으로 보고 있다. 안 교수는 “식물이 온도 변화에 살아남지 못하게 되면 생태계의 상위에 포진하고 있는 각 개체도 자연히 어려움을 겪을 수밖에 없다”며, “궁극적으로 지구 생태계를 보존하고 유지하기 위해서는 온도 변화에 잘 대응하는 식물 생태계의 존재가 필수적”이라고 강조했다.

- 김병희 기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2021-09-03 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터