기후변화로 북극 영구 동토층이 녹으면서 토양에 갇혀있던 메탄과 탄소가 방출되기 시작했다. 인류 문명이 발생시킨 이산화탄소가 온난화를 유발하고, 그로 인해 또 다른 온실가스의 배출량이 증가하는 악순환을 거듭하고 있다. 그나마 산림과 해양이 대기 중의 탄소를 흡수하여 균형을 맞추고 있는데, 흡수량보다 발생량이 점차 많아져서 온난화를 가속시킨다는 게 중론이다.

지난 12일 ‘네이처’지에 소개된 연구는 열대우림이 더 이상 기후변화의 방어막은 아닐지도 모른다고 경고했다. 지금껏 열대우림은 대기 중의 탄소를 흡수하여 저장하는 곳으로 알려져 왔다. 그러나 기존 상식과 달리, 열대 토양이 따뜻해지면서 오히려 탄소 배출원으로 바뀔 수 있다는 역설적인 실험 결과가 나왔다.

대기 중의 탄소량을 정확하게 예측하려면 다양한 온실가스 배출원이 어떻게 작용하는지를 이해할 필요가 있다. 열대 토양은 지구의 탄소 순환에서 큰 비중을 차지하고 있지만, 온난화로 어떤 영향을 받는지 제대로 알려지지 않았다.

애든버러 대학교의 지구과학자인 앤드루 노팅엄(Andrew Nottingham) 박사후연구원이 이끄는 국제 연구팀은 온난화가 열대 토양에 끼치는 영향을 연구했다. 이 실험은 파나마 바로 콜로라도(Barro Colorado) 섬에 있는 스미스소니언 열대연구소(STRI)에서 진행된 것으로, STRI와 호주국립대학교(ANU) 연구원들이 함께 참여했다.

연구팀은 열대 토양의 온도를 높여 실험한 결과, 토양 미생물의 종류가 바뀌고 미생물 활동이 증가하면서 더 많은 탄소를 방출한다는 사실을 발견했다.

열대우림의 탄소 배출량이 55% 증가할 가능성 있어

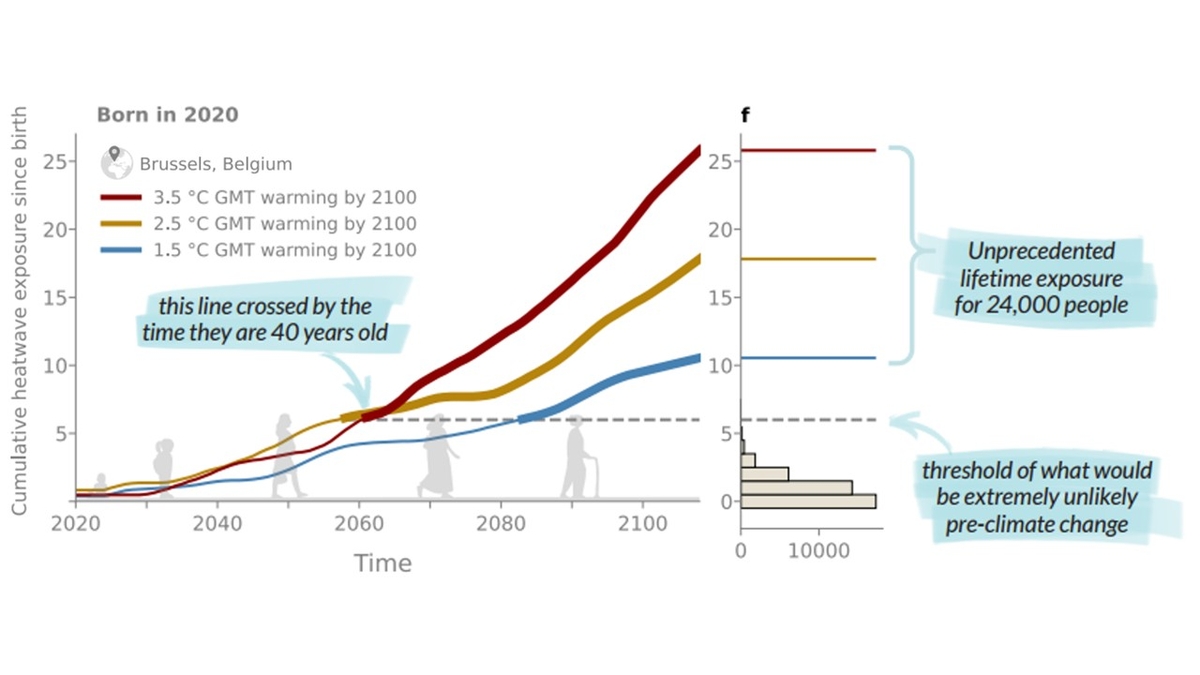

전 세계 토양에서 매년 순환하는 탄소량은 인간 활동으로 인한 온실가스 배출량보다 최대 10배나 많다. 지구 전체의 평균 표면 온도는 산업 혁명 이전보다 1℃ 정도 더 올랐고, 바다를 제외한 육지의 표면 온도 상승 폭은 거의 2℃에 육박한다.

열대우림은 전 세계 토양에 들어 있는 탄소의 4분의 1을 저장하고 있다. 이번 연구는 현재 예측에 따라 기온이 계속 상승할 경우, 열대 토양에서 발생하는 탄소 배출량이 어떻게 변할지를 실험한 것이다. 연구팀이 열대 토양 온도를 4℃ 더 올려서 유지하자 탄소 배출량은 55% 증가한 것으로 나타났다.

이러한 변화에 대해 노팅엄 연구원은 “다음 세기에는 지구 기온이 4~8℃가량 상승할 것으로 예상된다. 그렇다면 열대 토양은 대기 중의 이산화탄소를 약 9% 증가시킬 수 있다”라고 밝혔다.

토양 온도와 탄소 배출량에 관한 실험이 열대 지방에서 행해진 것은 이번이 처음이다. 현재 기후 모델들은 토양에서의 잠재적 탄소 누출 가능성을 과소평가했다. 모두 이론적 계산에 의존했고, 현장 테스트 결과를 제대로 반영하지 않았다.

새로운 발견에서 추론해보면, 만약 전 세계의 모든 열대 토양이 2100년 이전에 2년 동안 4℃ 더 가열됐을 때 대기 중에는 약 650억 톤의 탄소를 방출할 것으로 추정된다. 이는 이산화탄소 2400억 톤에 해당하는 분량으로, 인류 문명이 매년 배출하는 탄소량의 6배가 넘는다.

노팅엄 연구원은 “오히려 과소평가일 수 있다. 왜냐면 실험을 2년간만 지속했기 때문이다. 더 오랜 기간 실험하면 탄소 배출량이 증가할지도 모른다”라고 언급했다.

숲의 탄소 순환 능력은 갈수록 저하

한편 이번 연구에 관해 일부 과학자는 아직 지켜봐야 한다고 평가했다. 단일 실험에 기초하여 포괄적인 결론을 도출할 수 없다는 것이다.

그러나 열대우림의 탄소 흡수가 점차 둔화할 거라는 예측이 지배적이다. 지금까지 산림과 바다가 인위적인 과잉 탄소 배출량의 약 절반가량을 흡수했지만, 이미 일부 숲에서 포화 징후가 발견되고 있다.

무차별적인 벌목도 산림의 탄소 순환을 막는 한 가지 요인이다. 나무를 자르면 저장된 이산화탄소를 고스란히 대기 중에 방출한다. 온라인 산림감시매체인 ‘글로벌 포레스트워치(Global Forest Watch)’에 따르면, 지난해 6초마다 초등학교 운동장 면적의 산림이 사라졌다. 이는 연간 3만 8000 입방 킬로미터에 달하는 숲이 파괴되었음을 뜻한다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2020-08-21 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터