우주 초기의 가속팽창 때 생긴 ‘자식’ 우주들이 그 후 암흑물질 후보 중 하나인 블랙홀이 되었다는 이론을 지지하는 연구가 나왔다.

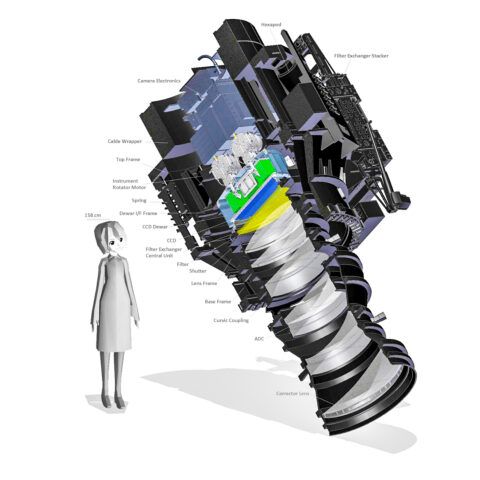

일본 도쿄대 카블리 물리 및 수리 우주연구소(Kavli IPMU)와 미국 캘리포니아 로스앤젤레스대(UCLA) 공동연구팀은 원시블랙홀 형성에 대한 새로운 시나리오를 구성하고, 하와이 마우나케아 관측소 스바루 망원경에 탑재된 초광시야 주초점 디지털 카메라(Hyper Suprime-Cam; HSC)를 사용해 ‘다중우주’ 이론에 나오는 블랙홀을 찾을 수 있다고 밝혔다.

이들의 연구는 미국물리학회 ‘피지컬 리뷰 레터스’(Physical Review Letters) 10월 30일 자에 실렸다. 연구팀은 이 이론 연구에 근거한 추가 관측이 본격적으로 시작되고 있어 관측 측면에서 원시블랙홀(primordial black holes; PBHs) 형성의 수수께끼를 푸는 단서를 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

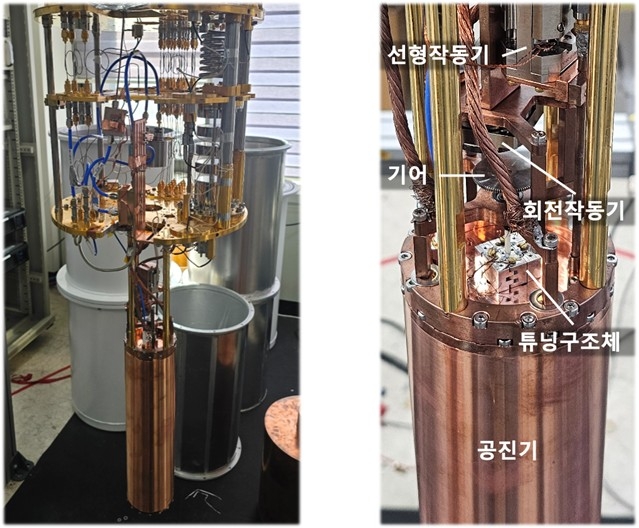

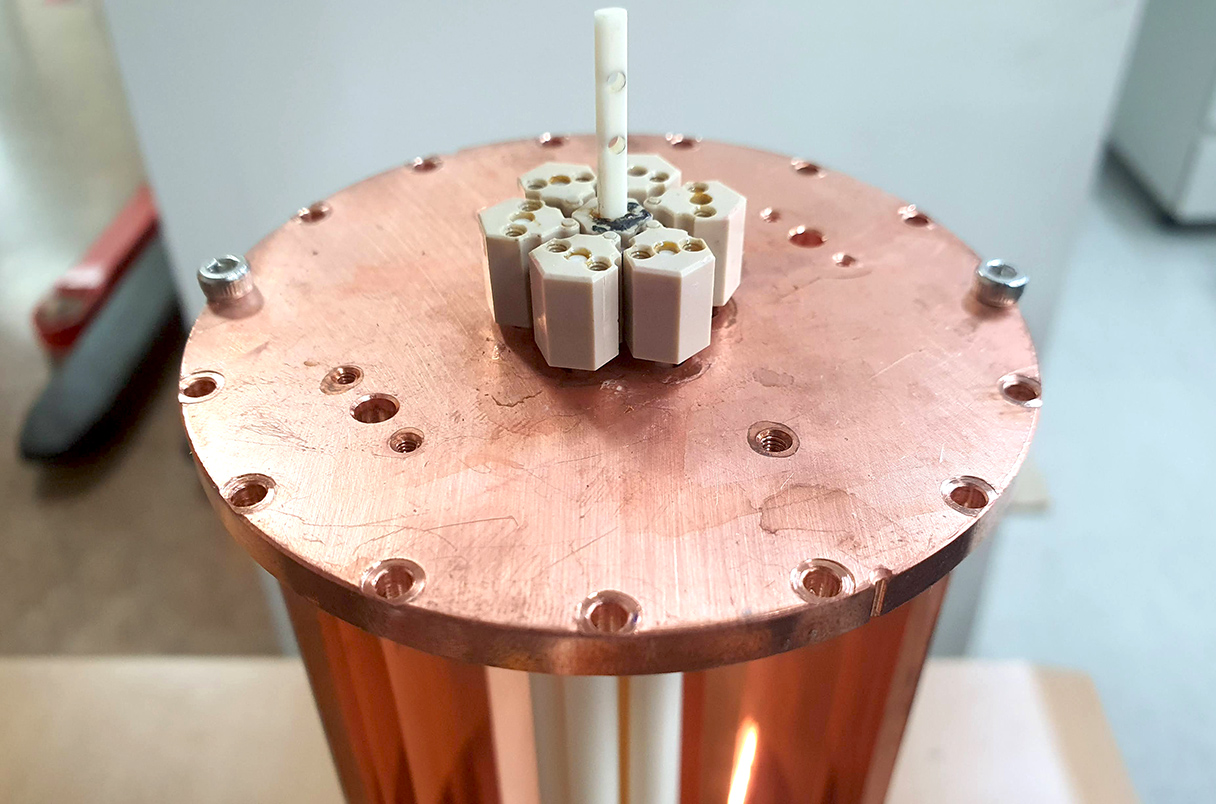

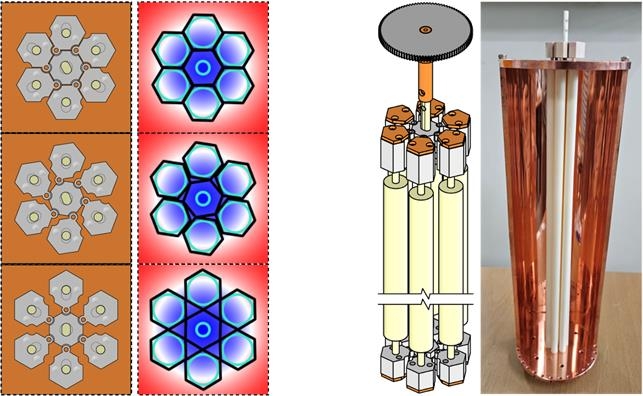

2014년부터 가동된 HSC는 암흑물질 분포를 결정하기 위해 약한 렌즈 효과를 탐지하는 관측장비다.

원시블랙홀의 역할

우리 은하나 다른 은하들의 중심에서 발견되는 초거대질량 블랙홀의 원천인 이런 원시블랙홀은 수수께끼 같은 암흑물질(dark matter) 전체 혹은 일부를 설명할 수 있을 뿐 아니라, 관측된 일부 중력파 신호와도 관련이 있는 것으로 여겨지고 있다.

원시블랙홀은 또한 중성자별과 충돌해 이들을 파괴할 때 중성자가 풍부한 물질을 방출함으로써 무거운 원소들의 합성에도 중요한 역할을 하고 있다. 특히 우주 총 질량의 85%를 차지하는 암흑물질이 원시블랙홀로 구성됐을 수 있는 흥미로운 가능성도 있다는 것이다.

2020년 노벨물리학상은 이론물리학자인 로저 펜로즈(Roger Penrose) 박사와 함께, 블랙홀의 존재를 확인한 라인하르트 겐젤(Reinhard Genzel)과 안드레아 게즈(Andrea Ghez) 교수에게 수여됐다. 이렇게 자연에 존재하는 것으로 확인된 블랙홀이 이제 암흑물질의 매력적인 후보로 거론되고 있는 것.

원시블랙홀을 찾기 위한 기초이론과 천체물리학 및 천제 관측에서 최근의 진전은 Kavli IPMU 멤버인 알렉산더 쿠젠코(Alexander Kusenko), 미사오 사사키(Misao Sasaki), 스나오 스키야마(Sunao Sugiyama), 마사히로 다카다(Masahiro Takada) 및 볼로도미르 타키스토프(Volodymyr Takhistov) 박사를 비롯한 입자물리학자와 우주이론가 및 천문학자로 구성된 국제연구팀의 연구에 힘입은 바가 큰 것으로 알려진다.

베이비 우주들과 원시블랙홀

연구팀은 원시블랙홀에 대해 자세히 알아보기 위해 먼저 초기 우주에서 단서를 찾아보았다. 초기 우주는 밀도가 너무 높아서 50% 이상의 포지티브 밀도 변동이 블랙홀을 만들었을 것으로 추정된다.

은하 생성의 씨앗을 뿌린 우주적 섭동(cosmological perturbations)은 그보다 훨씬 더 작은 것으로 알려졌다. 그럼에도 초기 우주의 많은 과정들은 블랙홀이 형성되기에 적합한 조건을 만들 수 있었을 것으로 보고 있다.

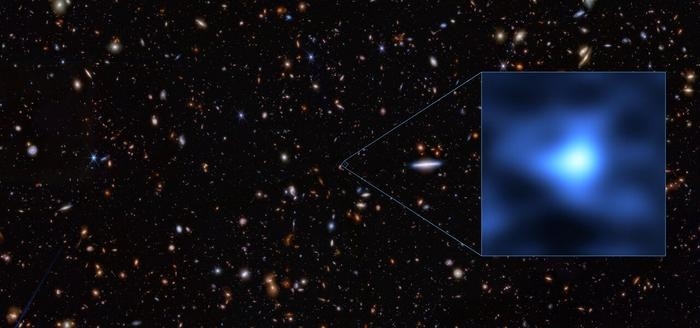

한 가지 흥미로운 가능성은 원시블랙홀이 우주 팽창 시에 생성된 ‘아기 우주들(baby universes)’로부터 형성될 수 있을 것이라는 점이다. 우주 팽창은 은하계와 은하단과 같이 오늘날 우리가 관찰하는 구조물들이 생성되도록 씨앗을 뿌린 급속한 팽창 기간으로, 이 팽창기에 아기 우주들이 우리 우주로부터 분기될 수 있었다는 것이다.

작은 아기(혹은 딸) 우주는 결국 붕괴될 텐데 이때 작은 부피에서 방출되는 많은 양의 에너지로 인해 블랙홀이 형성된다고 본다.

팽창하는 우주인가 블랙홀인가

좀 더 큰 아기 우주에는 더 독특한 운명이 기다린다. 아기 우주가 어떤 임계값보다 더 크면 아인슈타인의 중력 이론에 따라 내부와 외부 관찰자에게 다르게 보이는 상태로 존재할 수 있다.

내부 관찰자는 그것을 팽창하는 우주로 보고, 외부 관찰자(예컨대 우리)는 블랙홀로 본다는 것이다. 두 경우 모두에서 크고 작은 아기 우주들은 우리에게 원시블랙홀로 보이는데, 이들은 ‘사건의 지평선(event horizons)’ 뒤에 다중 우주의 기저 구조를 숨기고 있다는 것.

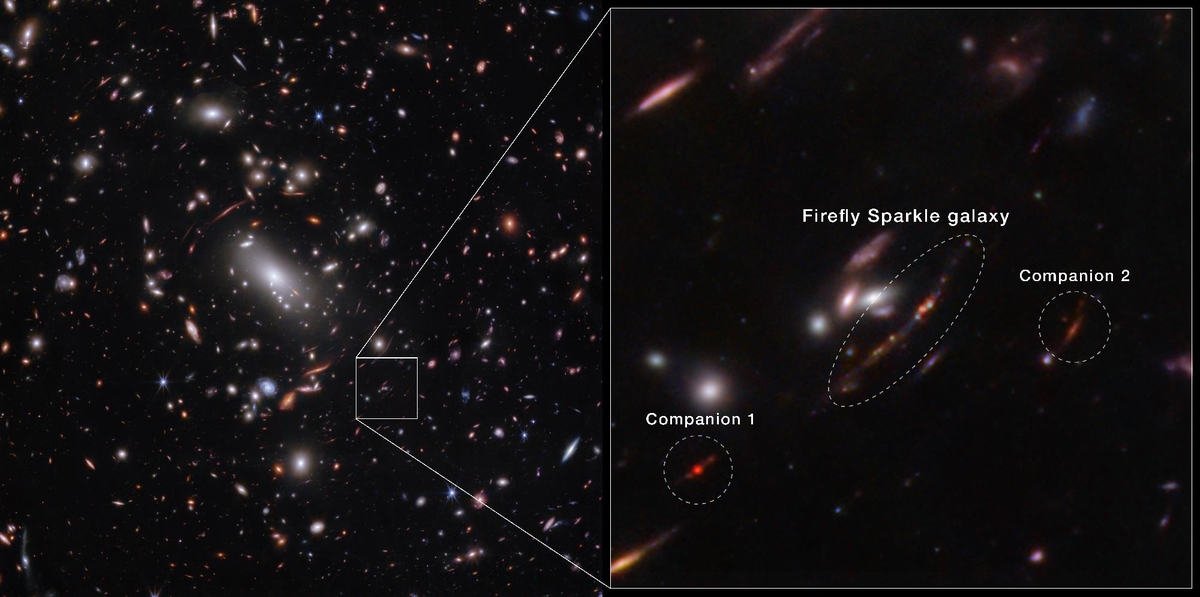

이번 연구에서 기술한 이 시나리오 작업은 Kavli IPMU의 수석 연구원인 마사히로 다카다 박사팀이 추구하고 있는, HSC를 이용한 원시블랙홀 탐색의 흥미로운 확장으로 볼 수 있다. HSC팀은 지난해 천문학 저널 ‘네이처 아스트로노미’(Nature Astronomy)에 원시블랙홀 존재의 주요 제약에 대해 보고한 바 있다.

다중우주 시나리오의 원시블랙홀과 암흑물질을 찾아

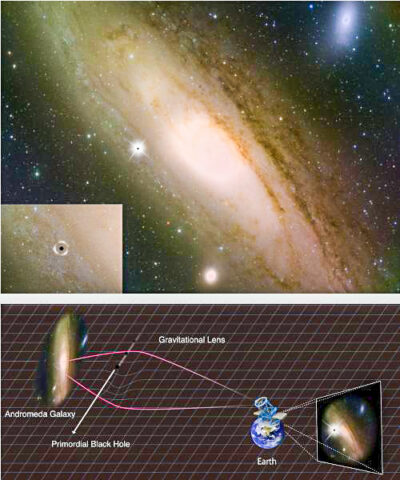

이런 종류의 연구에서는 초광시야 디지털 카메라(HSC)가 필수 불가결한 것으로 여겨지고 있다. HSC는 몇 분마다 안드레메다 은하 전체를 이미지화할 수 있는 독특한 능력을 지니고 있다.

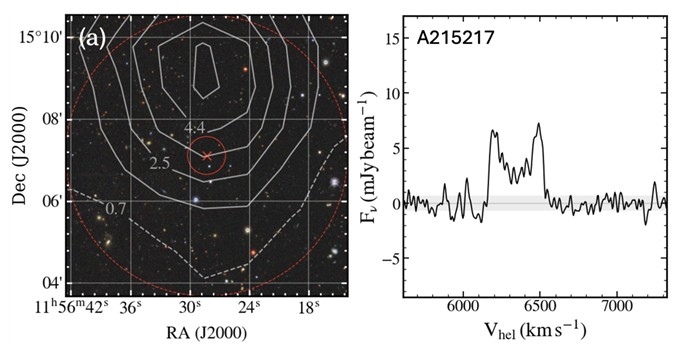

만약 블랙홀이 우리 시선을 통해서 별 하나를 향해 지나간다면 블랙홀의 중력이 빛을 구부려 별이 짧은 시간 동안 이전보다 밝게 보이게 된다. 천문학자들은 이 별이 밝아지는 기간을 통해 블랙홀의 질량을 계산할 수 있다.

HSC 관측을 통해 동시에 1억 개의 별을 관찰할 수 있기 때문에, 이는 우리 시선을 끄는 원시블랙홀을 포착할 수 있는 넓은 그물을 던지는 셈이 된다.

최초의 HSC 관측으로, 연구팀은 달의 질량과 같은 질량을 가진 ‘다중우주’의 원시블랙홀과 일치하는 매우 흥미로운 후보에 대해 이미 보고한 바 있다.

이 첫 번째 신호에 고무된 연구팀은 이제 새로운 이론적 이해도 갖추게 됐다. 연구팀은 이를 계기로 탐색 범위를 확장하는 한편, 다중우주 시나리오의 원시블랙홀이 모든 암흑물질을 설명해 줄 수 있는지의 여부를 최종 테스트하기 위한 새로운 관측의 장을 열어가고 있다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2020-12-30 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터