지난 8월에 미국 오클라호마 법원은 유명 제약회사에 마약성 진통제 남용에 대한 책임을 물어 7000억 원의 배상 판결을 내렸다. 업계에 큰 충격을 주었다. 10월에는 같은 제약회사가 오하이오 주정부에 270억 원의 배상금을 합의했다. 하지만 이것이 다가 아니다. 관련 업계는 앞으로 200건의 줄소송을 예고하고 있다.

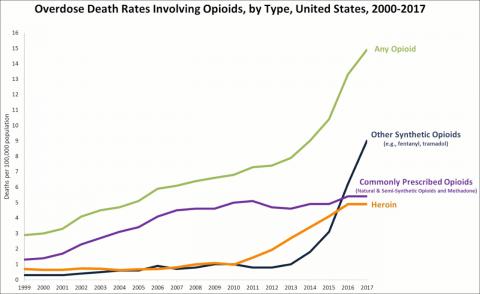

오랜 세월 의사들은 암 환자들의 극심한 통증이나 말기 환자들의 고통을 덜어주기 위해 제한적으로 마약성 진통제를 처방했다. 하지만 근년에는 마약성 진통제의 처방 범위가 확대되었다. 그 결과 지난 20년 동안 미국에서만 수 십만 명이 마약성 진통제 오남용으로 목숨을 잃어 ‘오피오이드 유행병(opioid epidemic)’ 혹은 오피오이드 위기(opioid crisis)’로 규정할 정도다.

2017년에는 미국 대통령이 ‘오피오이드 전쟁(War on Opioids)’를 선포할 지경에 이르렀고, 현재 미국에서만 200만 명 이상이 오피오이드 중독 상태이며, 한 해에 7만 명 이상이 이 때문에 목숨을 잃는 것으로 보고 있다. 이번 판결은 마약성 진통제 남용을 부추긴 제약회사에 책임을 물은 것이다.

문제가 된 마약성 진통제는 ‘오피오이드’이다. 우리 언론에서는 마약성 진통제로 번역하고 있는데, 마약(narcotic)에는 종류가 많고, 오피오이드는 그중 하나일 뿐이다.

오피오이드의 어원은 ‘오피엄(oipium)’이다. 오피엄을 우리는 아편(阿片)으로 부르는데, 한자어의 뜻은 의미가 없다. 오피엄을 아편으로 표기한 것뿐이다. 자연에서 얻은 오피엄, 오피엄을 사람이 가공한 것, 화학적으로 오피엄과 같은 효과를 내도록 만든 물질 모두가 오피오이드에 포함된다. 그러므로 오피오이드는 ‘아편계 약물’이다.

오피엄은 '양귀비 꼬투리의 수액(樹液)'이다. 양귀비(poppy)는 양귀비과에 속하는 한해살이 꽃이다. 앵속(罌粟), 아편꽃으로도 불리는데 중국에서는 ‘잉수’, 일본에서는 ‘케시’라 부른다. 한자는 한중일이 모두 罂粟(앵속)로 쓴다.

양귀비꽃은 아름답기로 유명하지만(실제 양귀비꽃을 본 사람은 거의 없다) 꽃보다 더 달콤하고도 위험한 유혹은 바로 그 꼬투리에서 나는 수액에 있다. 꽃잎이 지고 꼬투리가 남으면 칼날로 살짝 그어 그 자리에서 베어 나는 걸쭉한 우윳빛 수액(樹液)을 볼 수 있다.

공기에 노출된 수액은 재빨리 산화가 일어나 갈색으로 변하면서 끈적거린다. 이것이 ‘생아편’이다. 생아편을 조심스레 긁어모아 조금 가열한 후 말랑말랑하게 만든 다음 햇볕에 말린다. 이것이 흔히 말하는 오피엄 즉 아편이다.

오피엄은 인류 최초의 약제로 신석기시대 때부터 사용한 것으로 추정된다. 기원전 3400년 전부터 메소포타미아에서 양귀비를 재배했고, 이 문명의 주인이었던 수메르인들은 양귀비를 ‘기쁨을 주는 식물’이라 불렀다. 수메르인들은 이미 오피엄의 ‘특별한 효능’을 알고 재배한 것으로 보인다.

이집트인들도 기원전 15세기에 쓰인 파피루스에 오피엄을 약으로 쓴 기록을 남겼다. 중국의 고대 문헌에도 오피엄 기록을 볼 수 있다. 기원전 2세기가 되면 오피엄은 실크로드를 통해 중국으로도 건너갔고, 8세기가 되면 페르시아와 인도에도 진출한다.

고대 그리스의 히포크라테스 역시 오피엄을 약으로 썼다. 그는 몸의 노폐물을 배설하게 하는 약, 잠들게 하는 약, 피를 멎게 하는 약으로 썼다. 그러면서 히포크라테스는 오피엄을 신중하게 써야 한다고 일렀으니 아마 그 특별한 중독성을 알았던 것으로 보인다.

로마에서는 오피엄이 만병통치약으로 쓰였다. 한편으로는 잠을 부르는 약으로 썼고, 극단적으로는 죽음을 목적으로 썼다. 자살이나 암살용으로 말이다.

15~16세기가 되면 서유럽에서도 오피엄은 효과 좋은 진통제로 쓰이는 한편 변비가 오는 부작용을 이용해 설사를 멎게 하는 약으로 쓰였다.

이후 18세기에 들어서면서 오피엄을 분석하는 연구가 시작된다. 1806년에 독일 약제사인 제르튀르너(Friedrich Sertürner, 1783~1840)가 오피엄을 우려낸 즙에서 강력한 알칼로이드(alkaloid, 자연속에 존재하는 화합물로 대부분 알칼리성이다)를 발견한다. 이 알칼로이드는 오피엄보다도 효과가 10배나 강했다. 제르튀르너는 이를 ‘모르피움(morphium)’으로 명명했다. 이것이 지금 우리가 모르핀(morphine)이라 부르는 약이 된다. 모르피움이란 이름은 그리스 로마 신화에서 왔다.

그리스신화에서 잠의 신은 휘프노스/히프노스(Hypnos), 로마신화에서는 솜누스(Somnus)다. 그래서 hypno-, somno-로 시작하는 hypnotic (수면제, 최면), hypnosis (최면상태), hypnoticism (최면술), hypnotize (최면을 걸다), hypnotist (최면술사), somnolence (비몽사몽, 졸림), somnambulism (몽유병) 등의 단어들은 잠, 졸림과 관련이 깊다.

잠의 신은 죽음의 신 타나토스(Thanatos)와 형제지간으로 아주 가까운 사이다. 잠과 죽음이 이토록 가까운 사이인 것은 잠과 죽음은 닮았기 때문이다. 깊이 잠든 사람은 마치 죽은 사람처럼 보이며, 영원히 잠에서 깨어나지 않는 것이 곧 죽음이기 때문이다. 죽음을 다른 말로 영원한 잠 즉, 영면(永眠)이라고 부르지 않는가?

꿈의 신으로 변신의 귀재인 모르페우스(Morpheus)는 휘프노스/히프노스(잠의 신)의 아들이다. 그는 둔갑술로 모습을 바꾼 다음 잠든 이의 꿈속으로 들어간다. 꿈속에서 죽은 사람으로 등장해 말을 전하기도 했다. 한마디로 꿈을 마음대로 조작할 수 있었다.

그래서일까? morho-가 들어가는 단어는 morphology(형태학), metamorphosis(변태, 변형)처럼 모양이나 형태와 관련이 있다.

그런데, 제르튀르너가 오피엄에서 얻은 훨씬 더 강력한 약효 성분을 왜 꿈의 신 이름을 따서 모르피움으로 불렀을까? 아마 그는 꿈이라는 의미보다는 잠과 관련해 모르페우스의 이름을 쓴 것으로 보인다. 모르피움을 먹으면 금세 잠들 수 있으니까.

그렇다면 잠의 신 휘프노스/히프노스나 솜누스로 이름을 써 히프니움이나 솜니움으로 해야 맞는 것 아닐까? 하지만 히프노틱(hypnotic)은 이미 1620년대에 수면제란 뜻으로 쓰기 시작했기에 쓸 수는 없었다.

꿈의 신 모르페우스는 모르핀 외에도 다른 곳에서도 만날 수 있다. 영화 '매트릭스'의 등장인물 중에 모피어스(Morpheus)가 있다. 꿈으로 작업을 하는 그의 역할에 아주 잘 맞는 이름이다. 2012년에는 NASA의 차세대 달 착륙선 이름도 모피어스였다. 이외에도 모피어스(4197모피어스)와 그 아버지 뻘인 휘프노스(14827휘프노스)라는 이름을 지닌 소행성도 있다.

- 박지욱 신경과 전문의

- 저작권자 2019-10-08 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터