비행 16일 차: 오리온 탐사선, 드디어 지구로 향하기 시작하다

오리온 캡슐은 드디어 먼 달 역행 궤도를 떠나서 고향으로 돌아올 준비를 시작한다. 아르테미스 미션팀은 임무 16일 차가 되는 12월 1일 3시 53분 (미국 중부 표준시 기준), 1분 45초 동안 분사 교정을 실시하며 달의 역행 궤도를 떠나기 시작했다.

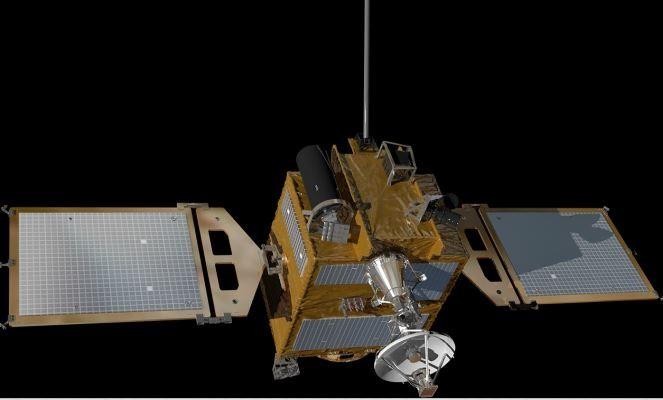

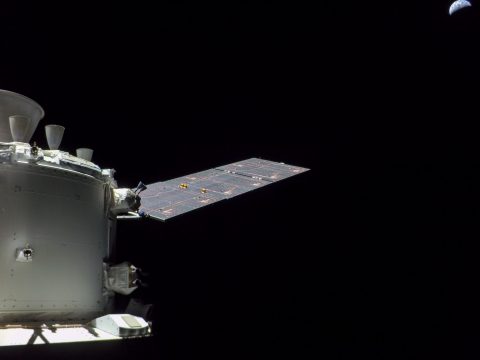

유럽 서비스 모듈의 메인 엔진을 사용하여 분사 교정을 마친 오리온 캡슐은 초당 약 0.14km의 속도로 달의 근접비행을 위해서 날아가고 있다. (궤도 사진에서 회색에서 파란색 화살표로 바뀌는 부분) 따라서, 다음 수행될 분사 교정은 12월 5일, 달을 근접비행 수행할 때 발생한다. (궤도 사진에서 파란색 화살표 중 지구로 향하기 위하여 달을 떠나기 시작할 때)

아르테미스 팀은 분사 교정을 성공적으로 마친 후 여덟 번째이자 최종 계획된 항성 추적기의 열 테스트를 진행했다. 또한 오리온 탐사선의 경로를 미세 조정(보조 추진기 이용)하기 위한 추가 궤도 수정 분사는 이날 오후 9시 53분(미국 중부 표준시 기준)에 5초간 예정되어 있다.

임무 16일 차 12월 1일 미국 동부 표준시 기준으로 오후 4시 30분, 오리온 캡슐은 지구로부터 382,380km, 달로부터 85,134km 정도 떨어져 있으며 시속 3,701km로 순항하고 있다.

비행 17일 차: 오리온 탐사선, 궤적의 미세 조정과 데이터 다운링크 및 테스트를 계속 수행하다

12월 2일, 임무 17일 차에는 다시 달로 향한 여정에 바쁘다. 전날 시행된 궤도 수정 분사는 성공적으로 완료되었으며 이제 0.15m/s의 속도로 변경된 오리온 캡슐은 다시 달을 중력을 이용한 근접 비행을 앞두고 있다.

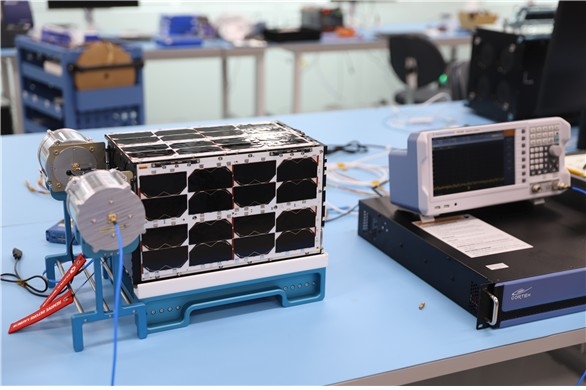

12월 2일, 아르테미스 팀은 오리온 캡슐의 광학 내비게이션 카메라로 추가 이미지를 수집하는 한편, HERA(Hybrid Electronic Radiation Assessor, 하이브리드 전자 방사선 검출기) 데이터를 포함하여 다양한 데이터 파일을 지상으로 다운링크(downlink)했다. 현재까지 약 97GB의 데이터가 지상으로 전송되었다.

HERA 방사선 검출기 및 유럽우주국(ESA)에서 제조한 객실 내부 기타 선량계(dosimeter, 방사선에 노출된 양을 측정하는 기계)들은 센서를 통과하는 하전 입자를 측정했는데, 위 측정값들은 미래에 실제로 승무원이 아르테미스 미션에 참여할 때 우주 방사선 환경을 더 잘 이해하고 효과적인 보호 장치를 개발하는 데 도움이 될 것이다. 또한, 태양풍 등 태양 에너지 입자 관련 사건이 생길 때 경고음을 울려 승무원에게 피난해야 함을 알리게 할 수 있다. NASA는 국제 우주 정거장에서 HERA 장치와 유사한 테스트 역시 진행하고 있다.

한편 심우주 방사선이 종자, 곰팡이, 효모 또는 조류에 미치는 영향을 조사하는 우주 생물학 조사(Biology Experiement-1)도 진행되고 있다.

오리온 탐사선은 12월 3일 토요일에 달의 영향권에 다시 진입하기 위하여 달의 중력을 이용한다. 12월 5일에 달의 근접 비행을 통해서 달을 벗어나기 시작하며 12월 6일 화요일에 마지막으로 달 표면에서 약 127km 상공에서 달의 영향권을 벗어나기 시작하게 될 예정이다.

현재까지 발사 전 예상했던 양보다 약 68kg 적은 총 약 3,601kg의 추진제가 사용되었다. 나머지 임무에 사용될 연료를 제외하고 약 925kg의 연료가 남을 예정이며 이는 발사 전 예상 연료보다 대략 58 kg이나 많은 양이다.

임무 17일차 12월 2일 오후 1시(미국 중부 표준시 기준) 오리온 탐사선은 지구에서 369,846km, 달에서 81,297km 떨어진 곳에서 시속 4,042km로 순항하고 있다.

비행 18일 차: 오리온 탐사선, 달의 중력 영향권에 재진입하다

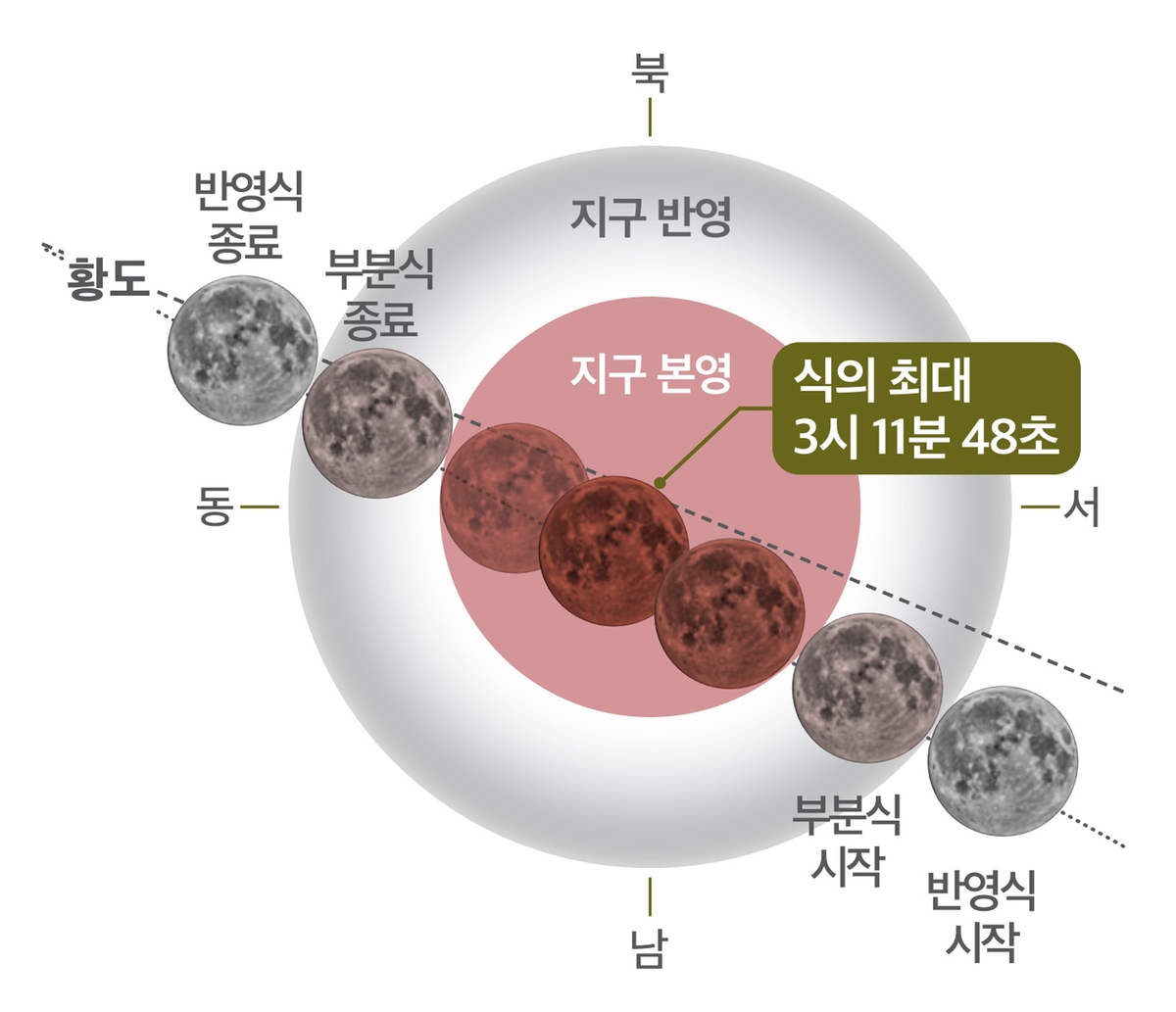

임무 18일째가 되던 2022년 12월 2일 오후 4시 45분 (미국 중부표준시 기준), 오리온 탐사선은 달의 표면으로부터 약 64,362km 떨어져 있을 때 다시 달의 영향권에 진입했다. 이는 12월 6일 탐사선이 달의 중력을 이용해서 지구로 돌아갈 힘을 얻기 위해서인데 오리온 캡슐은 대략 달 상공 127km 정도에서 저공비행을 한 후 하루 만에 달의 영향권으로부터 벗어날 예정이다.

아르테미스 팀 엔지니어들은 당일 24시간 동안 반응 제어 추진기에 대한 최소 제트 발사 시간을 변경하는 개발 비행 테스트 목표도 수행했다. 위 테스트는 아르테미스 2 미션에 포함될 제트 추진기 발사 기구를 모델링하기 위해서 미리 계획되었던 테스트로 유럽 서비스 모듈의 Ariane Group이 제작한 반응 제어 시스템 (RCS) 제트를 실행하도록 설계된 바 있다.

이외에도 승무원 모듈(crew module)에는 독일 Lampoldshausen의 Aerojet Rocketdyne에서 제작한 또 다른 12개의 RCS 추진기 세트가 있는데, 이는 오리온 탐사선이 지구에 착륙하기 며칠 전부터 테스트 될 예정이며 가장 중요한 테스트는 태평양 샌디에이고 연안에 착륙하기 몇 시간 전에 수행된다. 탐사선이 지구에 재진입할 때 적절하게 방향을 잡을 수 있는지, 열 차폐 장치가 전방을 향하고 있는지, 낙하산 아래에서 하강하는 동안 안정적으로 수행되는지 등에 관한 테스트가 진행된다.

임무 18일째 당인 오리온 탐사선은 오후 7시 40분(미국 중부표준시 기준)부터 약 4시간 30분 동안 나사의 딥스페이스 네트워크와 통신이 두절된다. 다음 날 오전 12시까지 네트워크 팀이 지상국을 재정비하는 동안 비행 통제 팀은 활동 일정을 조정하고 있으며 이는 임무 궤도에 영향을 미치지 않는다. 자동화된 알고리즘이 이 기간 동안 우주선을 가이딩하고 있기 때문이며, 이후 오리온 탐사선은 다시 캔버라 지상국(Canberra ground station)을 통해서 교신하게 된다.

임무 18일 차 12월 3일 오후 1시 (미국 중부 표준시 기준) 오리온 탐사선은 지구에서 356,678km, 달에서 64,512km 떨어진 곳에서 시속 4,469km로 순항하고 있다.

아르테미스, 앞으로의 계획은?

미국 동부 표준시 기준으로, 12월 5일 월요일 오전 9시에 오리온 탐사선은 달의 중력을 이용한 근접 비행을 시작한다. 이후 약 2시간 반 후 (예상 시각 11시 43분) 지구를 향해서 출발하기 위해서 탐사선이 가속될 예정이다.

12월 11일 탐사선은 지구의 대기에 진입하기 시작하며 착륙을 시도한다. 12월 11일 일요일 오후 12시 40분(미국 동부 표준시 기준)에 스플래쉬다운이 시작될 예정이며, 이후 오리온 캡슐의 회수가 진행될 예정이다.

아르테미스 1 미션 관련 사진 찾아보기 – Johnson Space Center Flickr

아르테미스 1 미션의 오리온 캡슐은 현재 어디 있을까? – 실시간 트래킹 확인하기

“인류는 다시 달에 갈 수 있을까” 시리즈 안내

아르테미스 미션 관련

인류는 다시 달에 갈 수 있을까? - 아르테미스 1 미션에 대하여

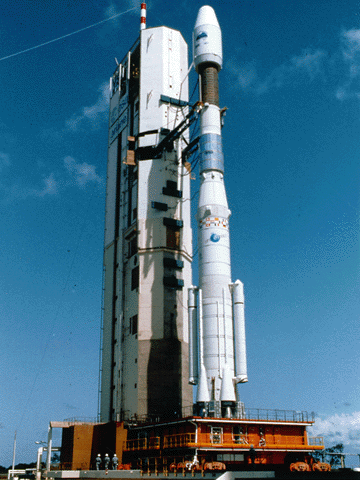

현존하는 가장 강력한 로켓 - 우주 발사 시스템 (SLS: Space Launch System)

아르테미스는 현재 무엇을 하고 있을까? - 4편

아르테미스 미션 발사 관련

- 김민재 리포터

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2022-12-07 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터