달의 지름은 지구의 1/4 수준이다. 달의 중력 역시 대략 지구의 1/6 정도밖에 되지 않는다. 이로 인해 달의 중력은 달의 대기를 잡지 못하고, 달은 지구와는 다르게 대기가 매우 희박하다. 이는 또한 달의 엄청난 일교차를 유발하게 되는데 지구처럼 각종 기체 분자들이 태양열을 흡수해서 머금고 있지 못하기 때문이다.

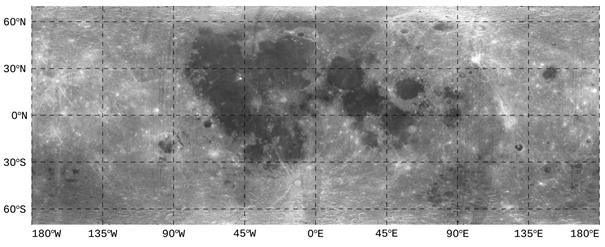

1998년 1월 6일 출발하여 약 4일간의 여정 끝에 달에 도착했던 세 번째 NASA ‘디스커버리 계획’ 루나 프로스펙터(Luna Prospector)의 기여로 달의 표면 지도가 완성되었으며 이전 임무보다 5배나 정확한 달의 중력지도도 완성할 수 있었다. 또한, 달의 극지방에서 물을 발견하였으며 달의 환경은 생각보다 생명체에 더 가혹하다는 사실을 알게 되었다.

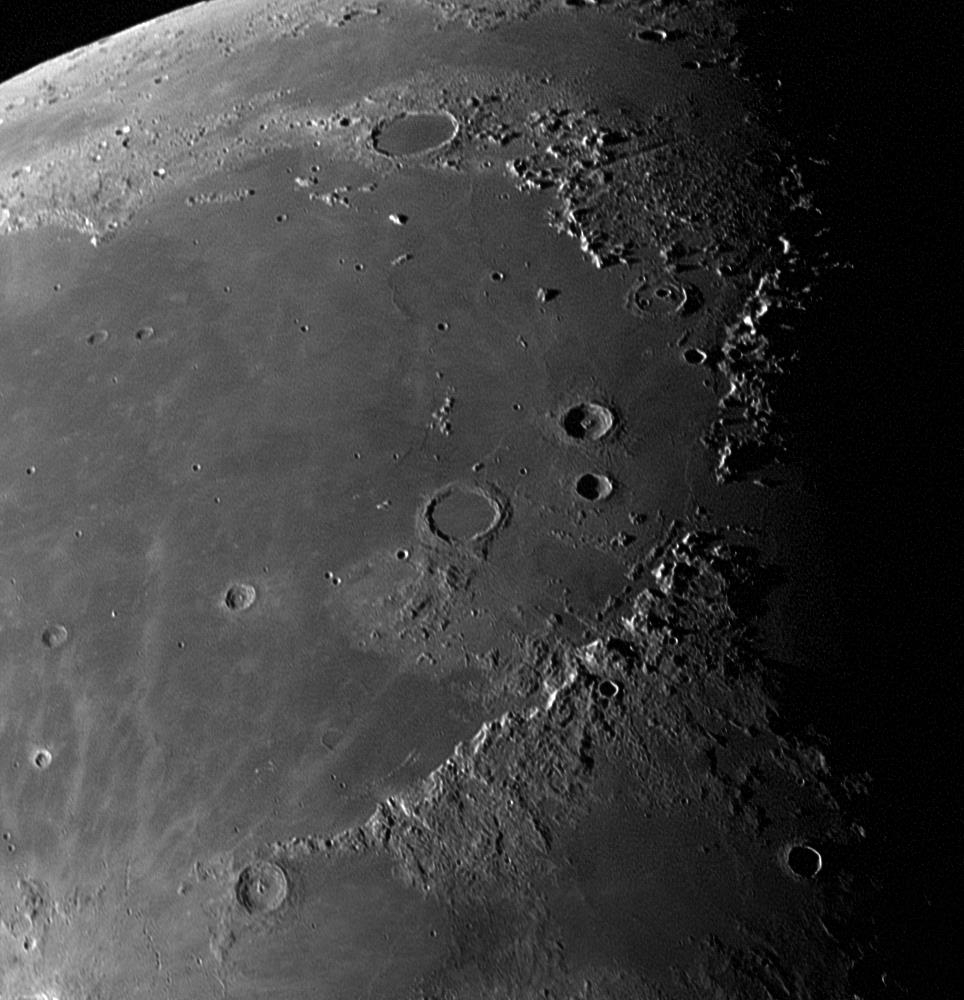

또한 달에도 지구처럼 바다나 호수 등의 여러 가지 지형이 존재한다는 것이 밝혀졌다. 사실 이들은 정확히 말하면 물이 없는 진한 색깔의 현무암으로 뒤덮인 평원이다. 과학자들은 바다가 최소 30억 년 전에 만들어졌다고 추측하고 있다. 이처럼 인류는 달의 물, 자기장, 중력 등의 기본적인 지형 특성과 화학적 조성 등에 관해서 더 자세히 알게 되었다.

하지만 루나 프로스펙터의 가장 중요한 성과라면 굳이 낮은 비용 대비 가치를 지닌 유인 달 탐사 대신 무인 달 탐사로도 충분한 정보를 얻을 수 있다는 사실일 것이다. 이 덕분에 11번째 NASA ‘디스커버리 계획’으로 무인 달탐사계획 그레일(GRAIL: Gravity Recovery and Interior Laboratory)이 채택되었다.

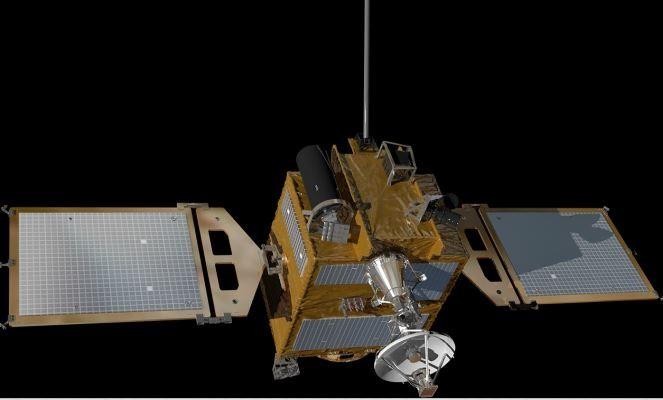

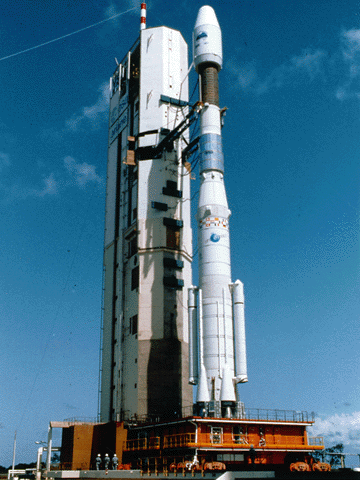

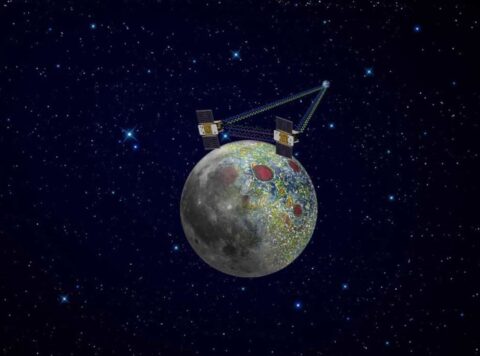

그레일 탐사선은 더 상세한 달의 중력 지도와 내부 구조를 완성하기 위해서 시작된 프로젝트이다. 2개의 소형 탐사선은 각각 밀물(Ebb: GRAIL - A)과 썰물(Flow: GRAIL - B)로 명명되었으며, 발사 1시간여 만에 델타2 로켓과 분리돼 달로의 여정을 떠났다.

그레일 프로젝트는 아폴로나 루나 프로스펙터 탐사선처럼 달로 가는 가장 빠른 궤도인 직접 전이 궤도를 이용하지 않았다. 직접 전이 궤도를 이용하면 지구에서 달까지 대략 3~6일 정도가 소요되는데, 달 탐사선이 단 한 번에 고도 38만 km 궤도에 진입해야 하는 만큼 정밀한 발사체 기술과 달 궤도에 진입할 때의 역추진을 위한 많은 연료 소모가 필수이다.

디스커버리 계획은 ‘더 빠르고, 더 뛰어나며, 더 저렴하게’를 지향하는 프로그램이기에 연료 사용을 최소화하기 위해서 탐사선이 여러 천체의 중력을 이용하는 스윙바이 기법의 하나인 BLT 궤도를 이용하였다. 지구의 중력뿐 아니라 심지어는 태양의 중력까지 이용함에 따라 그레일 탐사선은 많은 거리를 돌아가야 했고 따라서 대략 4개월간의 여행 끝에 달에 도착할 수 있었다. 탐사선 A (GRAIL - A)는 2011년 12월 31일 달에 도착했고 탐사선 B (GRAIL - B)는 2012년 1월 1일 도착했다.

두 탐사선은 같은 궤도로 서로 마주 보면서 돌기 시작했다. 달 표면 55km 상공을 선회하였던 두 탐사선에는 각각 위치 측정기가 고정되어 있었는데, 이를 통해서 달 중력장의 변화를 마이크로미터 정도까지 측정할 수 있었다. 달의 지역마다 국소적으로 중력에 차이가 나는데 이 차이에 따라서 두 위성 간의 거리는 대략 수십 킬로미터에서 200㎞ 정도까지 달라지고 위 거리 차를 이용해서 달의 중력을 측정할 수 있었다.

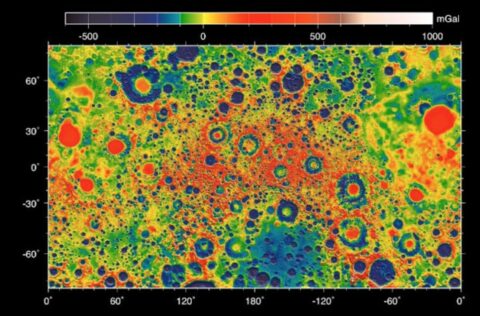

달 표면의 국소적 중력 변화는 달 표면 지형 특성과 밀도 변화에 의한 것인데 이를 통해서 지각의 균열이 얼마나 심한지도 측정이 가능했다. 대략 8개월간 모든 자료를 수집하고 자료 등의 업로드와 분석을 통해서 2012년 12월 드디어 달의 중력지도가 완성되었다. 이는 기존 루나 프로스펙터가 만든 중력장보다 대략 수백 배 이상 정확한 중력장 지도이다.

MIT 공대의 교수이자 그레일 탐사선의 총책임자였던 마리아 주버 (Maria Zuber) 교수는 달의 중력지도를 포함해서 이전까지는 알지 못했던 보다 상세한 지질 구조를 밝혀내는데 성공했다. 달에는 생각보다 화산 지형과 분화구 등이 많았는데, 예상대로 달의 중력은 분화구나 산맥 같은 곳에서 달라지게 됨을 확인했다. 또한 달의 지각에서 심각할 정도의 균열을 발견했다. 이는 예측했던 것보다 훨씬 더 많은 충돌 덕분에 발생되었다고 생각되는데, 이를 통해서 행성 및 위성의 진화 과정을 알아내는 데 도움을 주었다.

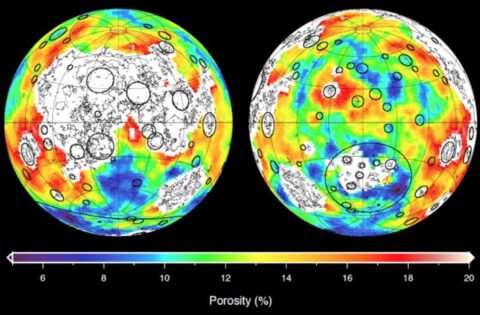

또한 그레일 탐사선은 2009년 6월 미항공 우주국이 쏘아 올린 달 정찰위성 (LRO: Lunar Reconnaissance Orbiter) 탐사선에 장착되어 있는 레이저 고도계와 함께 달의 정확한 지형을 파악했다. 마크 위스조렉 (Mark Wieczorek) 연구팀은 지각 상층부가 다공성 구조임을 발견했고 즉 예상했던 것보다 더 낮은 밀도를 확인했다.

또한, 제프리 앤드류스-하나 (Jeffrey Andrews-Hana) 연구팀은 달의 지각에 마그마가 식어서 생긴 수백 킬로미터에 달하는 거대한 층과 수로가 있음을 발견했다. 이 같은 균열은 달 내부의 유체를 운반하는 역할을 했을 것으로 추정되고 있다.

그레일 탐사선은 성공적으로 첫 번째 임무를 마친 후, 결과의 해상도를 높일 수 있도록 고도를 낮춘 뒤 3개월 정도 추가 임무를 더 수행했다. 2012년 12월 초, 아쉽게도 그레일 탐사선의 연료가 바닥나고 있었고 두 탐사선은 계속해서 궤도를 낮추며 달에 추락하는 마지막 임무를 준비했다. 탐사선 A가 달의 북극에 부딪히면서 먼저 임무를 종료했고 탐사선 B가 뒤따라서 임무를 종료했다.

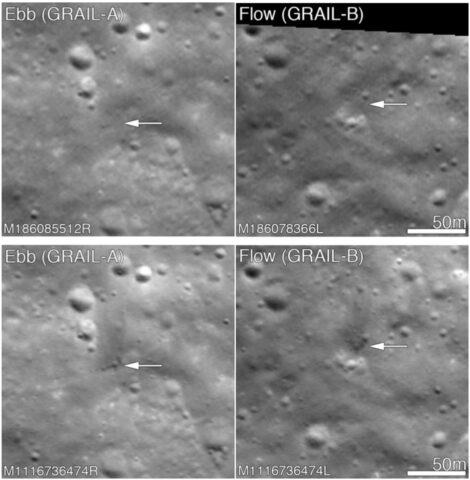

과학자들은 위의 충돌 임무로 달의 구성 성분을 조금이라도 더 알아내고 싶어 했지만, 이는 38만 킬로미터나 떨어진 곳에서의 충돌이기에 지구에서 이를 관측하기에는 상당히 힘들었다. 하지만 그레일의 곁에서 불과 160km 떨어진 곳에서 달의 지형을 파악하는 데에 도움을 주었던 달 정찰위성 (LRO) 이 있었고 이를 성공적으로 촬영할 수 있었다.

보통 충돌로 인해서 생기는 달의 새로운 분화구는 밝기 마련이다. 하지만 두 분화구 모두 대략 4~6m 지름 정도로 상대적으로 작고 어두우며 분출 패턴들이 일반적이지 않다. 애리조나 주립대의 마크 로빈슨(Mark Robinson) 연구팀에 따르면 이는 탐사선 잔해들과 섞여 보이기 때문일 것이라는 해석을 내놓았다.

최근 여러 나라들의 달 탐사는 상당히 구체적으로 진행되고 있다. 그레일 프로젝트가 달의 중력장 지도를 완성한 데에 이어 미항공우주국의 라디(LADEE) 탐사선은 달의 대기와 표면 먼지 입자를 정밀 분석했다. 또한 셀레네 1호(일본), 창어 3호(중국)와 찬드라얀 1호(인도)는 보다 정확한 달 표면 및 내부 지질구조 관측과 물의 존재에 관해서 탐사했다. 중국은 최근 창어 4호를 성공적으로 달 뒷면에 착륙시켜서 화제가 되었다.

작은 중력 덕분에 달에서의 발사는 지구보다 훨씬 쉬워진다. 이를 이용해서 달은 다른 행성 탐사를 위한 전진 기지가 될 수도 있다. 미 항공 우주국은 현재 달 궤도를 기점으로 국제 우주 정거장 게이트웨이(Gateway)를 건설할 계획을 가지고 있다. 이 계획에는 달을 전진기지로 삼아 유인 우주 탐사를 실시하는 것도 포함된다. 이처럼 무궁무진한 가능성을 지닌 달 탐사는 인류의 호기심에 관한 방증이며 우주에 한 발자국 더 가까이 가기 위한 관문이 될 것으로 보인다.

- 김민재 칼럼니스트

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2020-08-06 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터