산업통상자원부는 최근 유럽 선진국들과 소재·부품·장비 분야에 대해 공동 R&D 사업을 추진하기로 협의했다. 이를 통해 첨단 소재와 차세대 반도체, 그리고 첨단 제조 장비 등 주요 소재·부품·장비 분야의 선진 기술을 확보하고, 나아가 글로벌 공급망을 다변화할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있다.

소재·부품·장비 분야 공동 R&D 사업은 ‘산업기술국제협력사업’의 일환으로 추진될 예정이다. 산업통상자원부가 진행하고 있는 산업기술국제협력사업은 해외 주요국들과 공동 R&D를 지원하는 사업으로서, 지난 1990년에 시작되어 현재까지 29년 동안 이어지고 있다.

본격적인 소재·부품·장비 분야 공동 R&D 사업에 앞서 지난 12일 코엑스에서는 ‘2019년 글로벌 기술협력 포럼’이 개최되었다.

산업통상자원부가 주최한 이번 행사는 글로벌 기술 컨설팅과 공동 기술 개발을 추진한 국내외 산·학·연의 성과를 되돌아 보고, 기술협력 교류의 장을 조성하자는 취지로 마련됐다.

산업기술 국제협력 목표는 중소기업 글로벌 경쟁력 강화

‘산업기술국제협력사업 추진 현황’에 대해 발표한 박정오 한국산업기술진흥원(KIAT) 선임연구원은 사업 목적에 대해 “산업기술 국제협력을 통한 중소·중견 기업의 글로벌 경쟁력을 강화하는 데 있다”라고 소개했다.

그러면서 산업기술국제협력사업의 기대효과로 △국제 협력 기반 구축 △국제 공동 기술 개발 △글로벌 기술사업화 지원 등을 제시했다.

국제 협력기반 구축 과제는 파트너 탐색과 네트워크 조성이라는 효과를 거둘 수 있고, 국제 공동 기술 개발 과제는 양자나 다자 간 공동 펀딩 프로젝트를 통해 선진기술 조기 확보라는 효과를 달성할 수 있다. 또한 글로벌 기술사업화 지원 과제는 세계한인무역협회(OKTA)와 연계하여 글로벌 시장 진출의 교두보를 마련할 수 있다.

그중에서도 KIAT는 국제 공동 기술 개발 과제의 프로세스인 다자 간 R&D 협력 프로그램과 양자 간 R&D 협력 프로그램에 큰 기대를 걸고 있다.

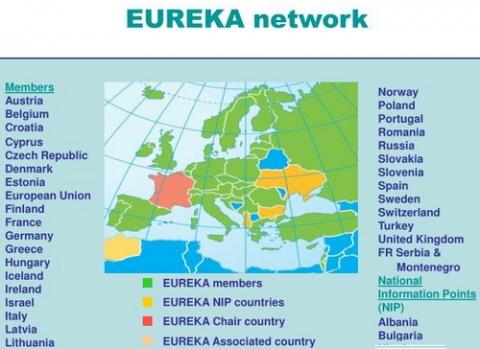

다자 간 R&D 협력 프로그램의 대표적 사례로는 ‘유레카(EUREKA) 프로젝트’가 꼽힌다. 유레카 프로젝트는 지난 1985년 독일과 프랑스의 공동 주도로 설립된 국제공동 R&D 사업으로서, 현재 시점을 기준으로 전 세계에서 45개국이 참여하고 있는 세계 최대 R&D 네트워크다.

산업통상자원부와 KIAT는 지난 2009년 비유럽국으로는 최초로 유레카 프로젝트에 가입하면서 공동 R&D를 시작했고, 지난해에는 비유럽국 최초로 파트너국으로까지 승격했다. 유레카 프로젝트는 지난 2009년 11억 원에서 지난해 261억 원으로 지원 규모가 확대됐는데, 연간 500~600억 원 규모를 지원하는 산업기술국제협력사업에서 그 규모가 점차 커지고 있다.

이에 대해 김 선임은 “국제 기술협력 분야에서 비중이 커지는 유레카 프로젝트를 확대하기 위해 신사업 발굴에 나설 것”이라고 참여 의미를 설명하며 “유레카 프로젝트의 기반을 강화하여 다자 간 협력 플랫폼의 주도권을 확보하는 것이 목표”라고 강조했다.

다자 간 R&D 협력 프로그램의 대표 사례는 유레카 프로젝트

다자 간 R&D 협력 프로그램의 대표적 사례가 유레카 프로젝트 참여라면, 양자 간 R&D 협력 프로그램의 대표 사례로는 우리나라와 인도가 올해 맺은 ‘한국과 인도 간 공동 R&D 프로젝트’를 들 수 있다.

이 프로젝트는 우리나라와 인도가 4차 산업혁명 관련 분야의 기술협력을 위해 공동으로 R&D를 추진하는 사업으로서, 추진 전담 기관으로는 우리나라에서는 KIAT, 인도는 R&D 전담기관인 GITA가 담당하고 있다.

지원하는 과제와 규모를 살펴보면 총 4개 과제에 대해 지원하도록 규정되어 있는데, 과제당 양국은 매년 각각 약 2억 5000만 원씩 최대 2년을 지원하는 것으로 나타났다. 지원 분야는 △첨단 제조 △에너지 △ICT △헬스 케어 등이다.

김 선임은 “인도는 자동차 분야와 ICT 분야가 갖고 있는 뛰어난 경쟁력을 바탕으로 높은 경제성장률과 기술잠재력을 보유하고 있다”라고 언급하며 “ICT 및 제조업에 강점을 가진 우리나라와의 기술협력을 통해 시너지 효과를 발휘할 수 있을 것으로 보인다”라고 기대했다.

이처럼 다자 간 또는 양자 간의 R&D 협력이 새로운 글로벌 트렌드임은 분명하지만 그렇다고 장점만 있는 것은 아니다. 상호 간 신뢰와 약속이 깨지게 되면 오히려 독자적으로 R&D를 추진했을 때보다 못한 결과가 나올 수 있다는 것이 전문가들의 공통된 의견이다.

다자 간이나 양자 간 R&D 협력이 지속될 수 있는 비결로 김 선임은 △과제의 정량적 목표에 대한 공인 시험 성적 확보 △개발된 지식재산에 대한 컨설팅 △다양한 국제협력 활동 참여 △제반 연구과정을 상세히 기록하여 보고서에 수록 △상대국 파트너와 끊임없는 소통 △성과 조사에 성실하게 응답할 것 등을 꼽았다.

과제의 정량적 목표에 대한 공인 시험 성적 확보 비결에 대해 김 선임은 “R&D 협력의 규정 상 R&D 결과에 대해서는 공인 시험성적서를 받는 것이 원칙”이라고 밝히며 “만약 공인 시험 성적을 받기가 어렵다면 사유에 대해 명시하고, 공인 인증기관의 입회 시험이나 수요기업 평가 같은 대체방안을 마련하는 것이 바람직하다”라고 말했다.

개발된 지식재산에 대한 컨설팅 비결도 비슷한 개념이다. 특허는 R&D 협력의 결과물이지만, 그 자체가 경제성을 보장하는 것은 아니다. 따라서 개발된 기술에 대한 특허 및 기술 동향을 지속적으로 분석하여 가치를 재확인하는 작업이 필요하다는 것이 김 선임의 의견이다.

이 외에도 김 선임은 “과제 초기부터 상대국 파트너와 유레카데이나 신기술 세미나 같은 국제협력 활동에 공동으로 참여하여 새로운 협력 기회를 발굴하고 우수사례에 대한 벤치마킹 등을 추진하는 것이 필요하다”라고 조언하며 발표를 마쳤다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2019-12-13 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터