가장 영향력 있는 망원경으로 꼽히는 허블 우주망원경이 지난 24일로 발사 30주년을 맞이했다. 주거울 지름 2.5m, 총 길이 13m, 무게 12.2t의 허블 망원경은 지상 약 600㎞ 궤도에 위치해 지상 관측소에서 결코 볼 수 없는 우주 현상을 연구할 수 있다.

우주방사선에 시달릴 수밖에 없는 허블 망원경이 30년간이나 버틸 수 있었던 까닭은 우주비행사의 주기적인 방문 및 수리로 업그레이드할 수 있는 혁신적인 디자인 덕분이다.

허블 망원경의 결함이 처음으로 발견된 건 발사된 바로 그해 5월 20일 첫 사진을 보내왔을 때다. 이미지가 일그러져 주거울에 결함이 있다는 사실이 밝혀진 것. 미 항공우주국(NASA)은 3년 후인 1993년에야 우주비행사를 보내 허블 망원경을 수리했다.

이를 포함해 허블 망원경은 30년간 5차례 수리를 받았다. 마지막 수리는 2009년 5월 우주왕복선 아틀란티스호의 우주비행사들에 의해 이루어졌다. 이때 허블 망원경은 전력 부족 등으로 작동을 멈춘 망원경의 성능을 강화하고 수명을 5~10년 더 연장했다.

그럼 이제 서른 살이 된 허블 망원경은 언제까지 ‘지구의 눈’ 역할을 수행할 수 있을까. 최근 이에 대해 밝힌 NASA의 우주망원경과학연구소(STSI) 소장 켄 셈바흐의 인터뷰 기사가 과학 매체 ‘사이언티픽 아메리칸’에 실렸다. STSI는 허블 망원경의 전반적인 운영을 책임지고 있는 연구소다.

현재 아주 좋은 상태 유지하고 있어

그에 의하면 허블 망원경의 현실적인 수명은 2025년까지다. 즉, 이 연구소는 허블 망원경의 과학적인 생산성을 2025년으로 유지하기 위한 목표를 설정하고 운영 중이다. 그러나 지금 상태로 볼 때 2030년 혹은 2035년까지 허블 망원경이 수명을 이어갈 수도 있다고 켄 셈바흐 소장은 밝혔다.

지난 5차례의 수리를 받으면서 허블 망원경은 전자 장치, 기계부품, 감지기 등의 새로운 기능을 추가했다. 그런데 이런 추가 장치를 비롯해 허블 망원경의 대부분 장치들은 현재 아주 좋은 상태를 유지하고 있다는 것이 그 이유다.

현재 허블 망원경은 자외선 관측을 할 수 있는 유일한 우주망원경이다. 지상 관측소에서는 지구의 대기가 그 빛을 차단하므로 자외선 관측을 할 수 없다. 또한 내년에 발사 예정인 제임스웹 우주 망원경이나 2020년대 중반으로 예정된 차세대 우주 망원경 WFIRST는 모두 적외선으로 관측하는 망원경이다.

따라서 허블 망원경의 수명이 다하게 되면 인류는 자외선 우주를 관측할 수 있는 눈을 잃게 된다. 2030년대에도 허블 망원경과 같은 자외선 관측 능력을 지닌 우주망원경 발사 계획이 없다. 만약 허블 망원경이 2025년에 폐기될 경우 10년 또는 20년 정도의 공백이 생기게 되는 셈이다.

멀티 메신저 천문학에 큰 영향 기대

허블 망원경의 대표적인 업적으로 꼽을 수 있는 것은 1995년 12월에 관측한 ‘허블 딥 필드’다. 큰곰자리의 약 2.4도 각에 불과한 좁은 공간에서 허블 망원경은 무려 2500여 개의 은하가 펼쳐진 영상을 촬영했다.

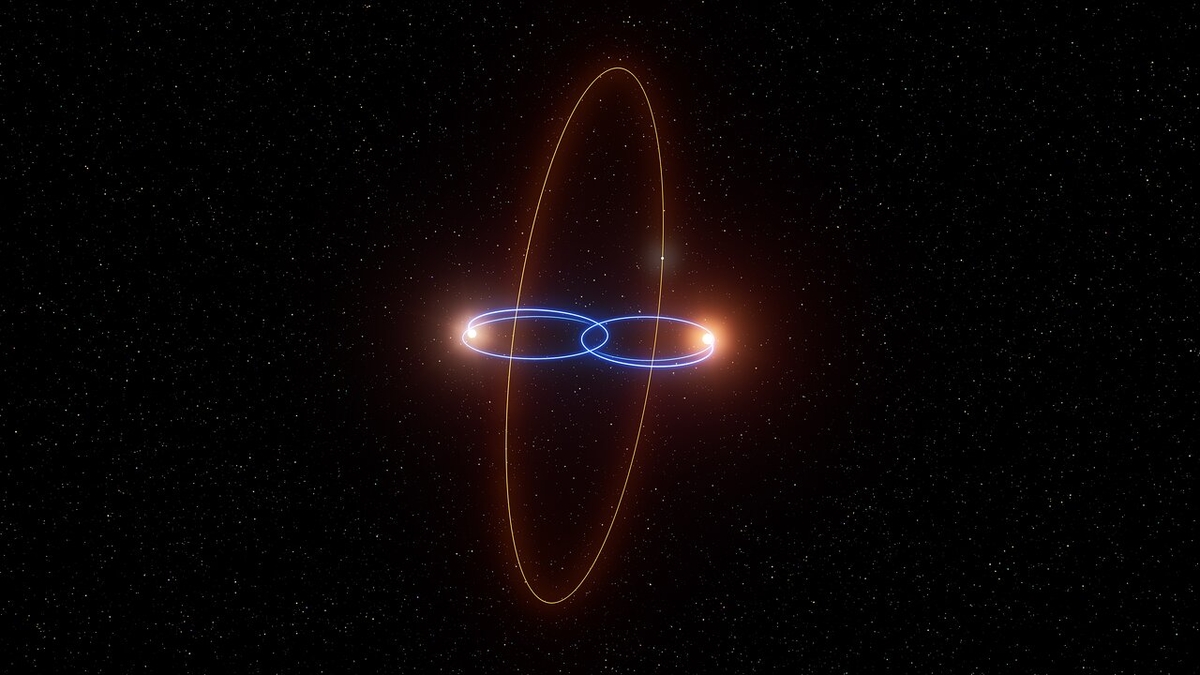

2004년 1월에는 ‘허블 딥 필드’보다 훨씬 더 우주의 깊숙한 이미지인 ‘허블 울트라 딥 필드’를 포착하는 데 성공했다. 2013년부터 2017년까지 진행된 ‘프런티어 필드’ 프로그램에서는 중력렌즈 효과가 강한 6개의 은하계를 관측했다. 중력렌즈 효과란 중력이 큰 천체가 시공을 왜곡해 빛을 휘게 하는 현상인데, 이런 효과를 지닌 은하는 그 너머의 멀리 떨어진 물체를 확대해 보여주는 우주 돋보기 역할을 한다.

하지만 무엇보다 허블 망원경의 가장 큰 성과로 꼽을 수 있는 것은 원래의 목적이자 명칭의 유래이기도 한 허블상수 값의 정확한 측정이다. 이 수치로 우주의 팽창 속도와 나이를 계산할 수 있는데, 허블 망원경은 우주 나이가 약 138억 년이며 우주의 팽창 속도가 갈수록 빨라지고 있다는 사실을 알려주었다.

한편, 켄 셈바흐 소장은 허블 망원경이 앞으로 멀티 메신저 천문학에 큰 영향을 미칠 수 있다고 주장했다. 멀티 메신저 천문학이란 중력파와 전자기파를 둘 다 이용해 관측 효과를 극대화하는 걸 말한다.

이를테면 중력파 관측을 이용해 블랙홀과 중성자별을 병합한 다음 기존의 전통적인 장비와 함께 그런 것들을 연구하는 식이다. 이 방식은 우주에서 일어나는 가장 거대하고 왕성한 사건들, 즉 시공간의 구조를 확산시키는 것들에 대해 새로운 시선을 열어줄 수 있다는 점에서 주목을 끌고 있다.

- 이성규 객원기자

- yess01@hanmail.net

- 저작권자 2020-04-29 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터